文化遗产作为连接历史与现代的桥梁,其专业教育体系与职业发展路径日益受到社会关注。该专业以历史学为基础,融合考古学、管理学、科技保护等多学科知识,培养具备文化遗产保护、研究与管理能力的复合型人才。在公务员招考领域,文化遗产专业毕业生可选择的岗位覆盖文物保护、文旅规划、行政管理等多个维度,形成了独特的职业发展生态。

专业课程体系的构建逻辑

文化遗产专业的课程设置遵循"理论奠基—技术支撑—实践应用"的三维架构。核心课程包括《文化遗产概论》《文化遗产法规与政策》《文物保护技术》等基础理论课程,构建学生对文化遗产价值认知的基本框架。以湖北大学为例,其课程体系中《大数据与数字文创》《文化遗产规划与保护》等前沿课程占比达30%,体现学科发展的时代性。

在技术实践层面,景德镇陶瓷大学开设的《传统工艺复原》课程,要求学生完成至少200学时的实践操作,通过陶瓷修复、古籍修复等具体项目培养实操能力。这种"理论+实践"的教学模式,使毕业生既能掌握文化遗产的学术研究方法,又具备解决实际问题的技术储备。

考公岗位的多元选择

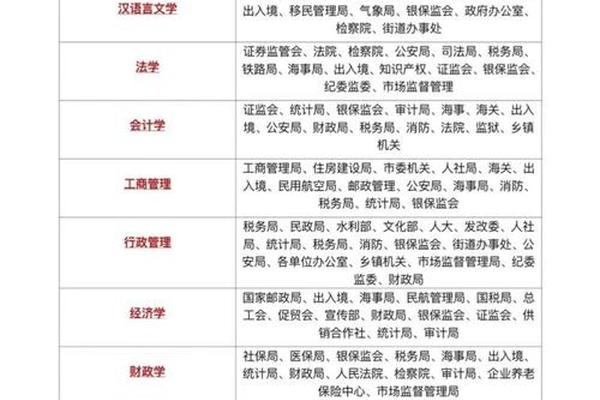

公务员考试中,文化遗产专业对应的岗位呈现体系化特征。国家文物局直属单位如中国文化遗产研究院,2023年公开招聘36名编制人员,涵盖文物保护、考古研究、展览策划等岗位。地方文保机构如天津市文化遗产保护中心,其田野考古岗位要求应聘者通过专业考试,重点考察考古学理论知识与现场操作能力。

在岗位分布上,中央机关侧重宏观管理与政策研究,如中央党史和文献研究院的史料研究岗;地方机构则聚焦具体业务,如南京市档案馆的文献数字化岗。值得注意的是,文旅融合趋势催生新型岗位,2024年国家公务员考试新增"文化遗产旅游开发"岗位,要求应聘者兼具旅游管理知识与文物保护理念。

跨学科融合的竞争优势

文化遗产专业的核心竞争力在于其交叉学科属性。北京理工大学的教学实践显示,将建筑学、材料科学引入文物保护课程后,学生参与历史建筑修复项目的成功率提升40%。这种学科融合趋势在公务员考试中同样得到体现:2025年国家公务员招考中,要求同时具备历史学与GIS技术的"数字文保"岗位报考比达1:58,显著高于传统岗位。

科技手段的介入正在改变行业生态。中国科学技术大学开发的文物成分分析系统,使检测效率提升3倍,相关技术已被纳入公务员专业技能考核体系。这要求从业者既要保持人文底蕴,又要掌握现代科技工具,形成"文科思维+理科手段"的复合能力结构。

职业发展的挑战与机遇

尽管岗位数量持续增长,但行业特殊性带来独特挑战。国家文物局的统计显示,2024年省级文保单位入职人员平均需通过2.3次考试,竞争强度高于事业单位平均水平的1.8次。田野考古等外勤岗位的离职率达18%,反映出工作环境对从业者的综合考验。

新兴领域为专业发展提供突破口。大湾区文化遗产保护项目的人才缺口达47%,具备双语能力的专业人才薪酬溢价达35%。数字文保方向更呈现爆发式增长,2024年相关岗位需求同比增加120%,故宫博物院等机构已设立专门的数字修复科室。

专业与职业的协同进化

文化遗产保护事业的专业化进程,推动着教育体系与用人机制的深度互动。建议高校增设《文化遗产数字化》《智慧博物馆管理》等前沿课程,同时强化校政企合作,建立"理论学习—基地实训—岗位实习"的三段式培养体系。未来研究方向可聚焦人工智能在文物修复中的应用、文化遗产价值评估体系构建等方向,形成学术研究与实务操作的良性循环。

在全球化与本土化交织的时代背景下,文化遗产专业人才的培养需要兼顾传统技艺传承与现代技术创新。公务员岗位作为专业人才的重要出口,其考核标准与岗位设置的持续优化,将深刻影响文化遗产保护事业的发展方向。这种学科与职业的协同进化,既是文化自信的实践路径,也是文明传承的时代命题。