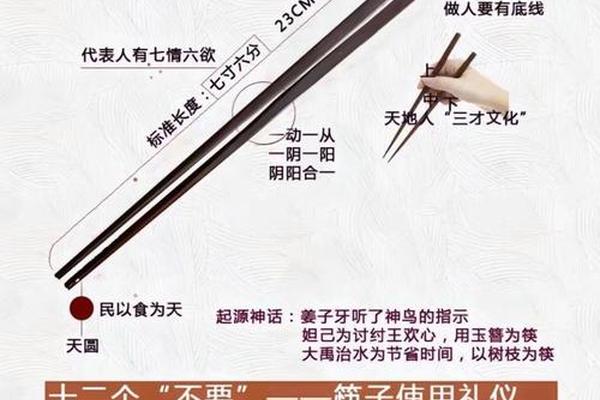

两根细长的竹木器物,承载着华夏文明对宇宙秩序的深刻理解。从商周时期青铜箸的铸造,到明清文人墨客对"天圆地方"的阐释,筷子的形制始终与阴阳哲学紧密相连。其圆头方尾的构造,暗合《周易》"乾为天,坤为地"的宇宙观,握持时形成的三才架构(拇指为天、食指为人、无名指为地)更将天地人和谐共生的理念具象化。日本学者一色八郎在《筷子文化史》中指出,这种设计使简单的餐具成为"可触摸的哲学符号",通过日常用餐行为完成对宇宙规律的体认。

中国古代工匠对筷子的材质选择同样充满象征意味。象牙箸象征权力阶层对珍稀资源的占有,竹木筷则体现"道法自然"的生态智慧。商纣王以象牙为箸引发箕子忧患的典故,揭示了器物背后承载的治国。而《礼记》记载的"饭黍毋以箸",则从礼制角度规范了不同食材对应的餐具使用,形成完整的饮食符号系统。这种器物与理念的深度融合,使筷子超越实用工具范畴,成为中华文明的精神图腾。

礼仪制度与社会教化

从《周礼》的"子能食食,教以右手",到明清家训中的执箸规范,筷子礼仪始终是传统教育的重要载体。汉代画像砖中清晰可见的分餐制场景,展现了早期礼仪的严谨性。唐宋时期,随着合食制普及,又衍生出"执箸巡城""迷箸刨坟"等行为禁忌,通过饮食规矩培养社会成员的边界意识。明代《菽园杂记》记载的船民讳"箸"改称"快子",更折射出语言禁忌对群体心理的塑造作用。

现代语言学研究表明,筷子礼仪构建了独特的非言语交流系统。如《红楼梦》中刘姥姥用箸的笨拙举止,成为阶级差异的视觉符号;三国演义"青梅煮酒"时刘备的失箸惊惶,则暗含政治博弈的潜台词。这种通过餐具使用传递信息的文化密码,在费孝通的"差序格局"理论中可找到对应解释。餐桌上的每双筷子都如同社会关系的测量仪,规范着长幼尊卑的互动模式。

禁忌习俗与秩序

三长两短"的摆放忌讳,源自古代棺椁形制的集体记忆;"当众上香"的行为禁忌,则关联着生死仪式的神圣空间。这些看似迷信的规矩,实则是先民对生命秩序的严肃思考。考古发现显示,商代墓葬中的青铜箸多与礼器并列,说明饮食行为很早就被纳入祭祀体系。日本学者王晴佳在《筷子:饮食与文化》中指出,这种禁忌系统形成了"餐桌即祭坛"的文化心理,使日常饮食具有神圣维度。

当代餐桌礼仪的十二大禁忌,实为传统的现代表述。"仙人指路"禁止食指外伸,源自"手指他人即失礼"的交际准则;"泪箸遗珠"忌讳汤汁滴落,体现"克己复礼"的修养要求。这些规范通过代际传承内化为道德自觉,正如沈从文笔下的湘西人家,孩童执箸姿势错误必遭竹板惩戒。这种将生活细节化的教育方式,构成中华文明特有的教化路径。

国际传播与文化交融

筷子文化的跨地域传播,展现了文明对话的丰富形态。朝鲜半岛的金属扁筷适应泡菜饮食需求,日本的尖头木筷服务于刺身料理,越南的长直竹筷匹配米粉食用习惯。这些本土化改造印证了列维·斯特劳斯"烹调三角"理论,即餐具形态总与特定饮食结构相适应。值得关注的是,韩国坚持"匙箸分用"传统,将餐具功能细分推向极致,形成独特的饮食美学体系。

全球化时代,筷子正经历新的文化赋义。西方米其林餐厅将竹筷作为东方情调符号,环保主义者推崇其可持续特性,工业设计师则探索符合人体工学的现代造型。这种传统器物的当代转化,为文化创新提供启示:日本设计师深泽直人的"八分目"筷托,既保留禅宗美学,又满足现代分餐需求,堪称传统智慧与现代生活的完美融合。

文明传承与当代启示

在快餐文化盛行的今天,筷子礼仪的存续面临挑战。调查显示,我国青少年正确执箸率不足60%,公筷使用意识亟待加强。这提示我们:文化传承需要创新载体,如将AR技术引入礼仪教学,或开发筷子文化主题游戏。跨学科研究应深入探讨餐具演变与社会变迁的关联,比较不同文明饮食器具的演化路径。

从殷墟青铜箸到现代抗菌合金筷,这双七寸六分长的器物始终映射着文明进程。它既是日常生活的见证者,也是文化基因的携带者。在守护传统精髓的我们更需要以开放姿态重构其当代价值,让筷子继续担任文明对话的使者,在人类命运共同体的餐桌上,书写新的文化篇章。