文章摘要

农耕文化,作为中国文明的重要组成部分,承载了中国社会、经济和文化的深厚积淀。它从最初的原始农业形式起步,经历了漫长的历史发展,逐步形成了丰富的文化传统和社会结构。本篇文章将从六个方面详细阐述农耕文化的发展历程,分别包括农耕文化的起源与历史、技术进步与工具的演变、农耕社会的构建与发展、农耕文化的哲学思想与价值观、农耕文化与社会结构的关系以及现代农耕文化的传承与创新。每个方面将从原理机制、事件经过、背景分析、影响意义和未来发展进行深入探讨,旨在帮助读者全面了解农耕文化的深远影响与发展趋势。

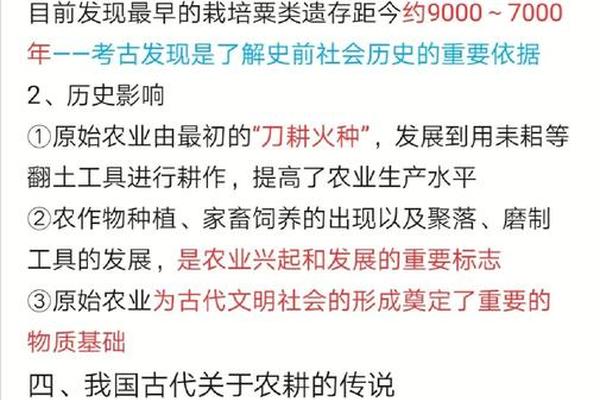

一、农耕文化的起源与历史

农耕文化的起源可以追溯到公元前7000年左右的新石器时代晚期。中国的黄河流域和长江流域是最早的农业发源地之一。在这片肥沃的土地上,人类最早的农业活动逐渐从采集、狩猎转向耕作。根据考古学家的发现,早期人类通过驯化野生植物和动物,逐渐掌握了种植技术和家畜饲养技术,这为后来的农耕文明奠定了基础。

随着农业技术的不断提高,古代农耕文明逐渐从“粗放型”农业走向“集约型”农业。农业生产的提高,不仅使得人类能够安定下来,还催生了大量的社会组织和复杂的社会结构。中国的黄河流域自古以来便是农耕文化的发源地,周围的历史遗址与文化遗产为我们了解农耕文化的发展提供了丰富的历史见证。

农耕文化的起源不仅是技术变革的标志,更重要的是它促使了人类文明向更高层次的发展。随着社会的进步,农业开始成为经济支柱,进而影响了社会的政治、经济、文化等各个方面。未来,农耕文化的传承将继续对现代社会产生深远影响。

二、技术进步与工具的演变

农耕文化的发展离不开农业技术的不断进步。从最初的简陋石器工具,到后来的铁器时代,再到现代机械化农业,农业工具和技术的演变对农耕社会的生产力提升起到了至关重要的作用。

在古代,最早的农具如石刀、石锄和木犁便是人类耕种的基础工具。随着时间的推移,农具的制作技术逐步成熟。特别是在战国时期,铁器的使用极大地提高了农耕效率,铁犁、铁锄的出现使得土地的耕作变得更加高效,推动了农业生产力的飞跃。

进入现代,农耕工具的演变进一步加速。机械化农业的兴起,尤其是拖拉机、播种机等机械的使用,使得农业生产更加高效、大规模化。农业科技的应用,如精准农业、基因工程和智能化设备的使用,也在不断推动着农耕文化向更加智能和可持续的方向发展。

技术进步不仅推动了生产效率的提升,还促进了农村经济结构的转型。农业机械化使得大量劳动力得以从传统农业生产中解放出来,推动了农村社会的现代化。展望未来,随着科技的进一步进步,农耕文化的技术变革将继续深化,为全球粮食安全和可持续发展提供新的解决方案。

三、农耕社会的构建与发展

农耕文化不仅是农业生产的基础,还对社会的构建和发展产生了深远影响。在农耕社会中,土地成为最为重要的生产资料和财富象征。中国古代社会的等级结构、家族制度以及社会财富的分配,均与农耕文化密切相关。

在中国古代,农耕社会的构建主要依赖于土地的分配和生产力的组织。土地是农民赖以生存的基本资源,农民与地主、国家的关系则决定了社会的经济基础。家族制度也是农业社会中不可忽视的社会组织形式,家族的繁衍与土地的传承紧密相关。

随着时间的推移,农耕社会逐渐形成了高度的稳定性和连续性。农耕文化中的“安土重迁”思想深刻影响了中国人民的生活方式和价值观。特别是农业社会中的农民阶层,他们通过勤劳耕作维持生计,并传承了数千年的农耕智慧。

现代化进程中的城市化浪潮逐渐打破了农耕社会的稳定性,导致大量农村人口涌入城市,农村社会的传统结构也在发生变化。未来,随着农村振兴战略的实施,如何在现代化与传统之间找到平衡,将成为农耕文化发展的重要课题。

四、农耕文化的哲学思想与价值观

农耕文化不仅影响着经济生产,还在哲学思想和价值观方面留下了深刻烙印。在中国传统哲学中,儒家思想强调“天人合一”,提倡人与自然和谐共生,这一思想深深植根于农耕文化之中。农民通过与自然的互动,逐渐形成了对自然规律的理解和敬畏。

农耕文化的哲学思想强调“顺应自然”的生活方式。传统农民通过四季变化、天文气象的观察,制定了适合农业生产的历法和农时安排。这种基于经验的农业哲学不仅是一种生产方式,也反映了人类对自然界的深刻认知和尊重。

在价值观方面,农耕文化倡导勤劳、节俭、持家和家族传承的思想。特别是在农村社会,家庭是社会的基本单位,家族的兴衰与土地的得失密切相关。农耕文化中的家族观念和土地观念构成了重要的社会价值体系。

随着现代社会的发展,农耕文化的这些哲学思想和价值观面临着挑战。如何在现代化的背景下保护和传承这些宝贵的文化遗产,成为当代社会需要思考的问题。未来,农耕文化中的生态智慧和人文精神有望为现代社会提供有益的借鉴。

五、农耕文化与社会结构的关系

农耕文化的存在与发展对社会结构产生了深远影响。从古代的封建等级制度到现代的城乡二元结构,农耕文化在社会结构的形成与演变过程中扮演了重要角色。

在封建社会中,土地是财富的主要来源,农业生产力的高低直接影响到社会的阶级划分。地主阶级通过占有土地和掌控生产资料积累财富,而农民则通过劳动获得生存所需的资源。这种以土地为基础的社会结构使得农耕文化深深扎根于社会的各个层面。

现代社会中的农耕文化与社会结构的关系发生了变化。随着工业化和城市化的推进,农村人口大量流入城市,农村的传统生产方式和社会结构逐渐发生了转型。农耕文化逐步被现代科技和信息化所替代,农村社会的结构也在不断调整。

农耕文化对现代社会仍然具有重要影响。它不仅影响着中国乡村振兴战略的实施,还对农民的身份认同、文化传承和社会价值观的塑造具有重要意义。未来,如何通过现代化的手段将农耕文化融入社会结构的变革中,将是一个值得深思的问题。

六、现代农耕文化的传承与创新

进入21世纪,随着科技的不断发展,现代农耕文化在传承和创新方面面临着前所未有的挑战和机遇。现代农耕文化不仅要保持传统农耕的生态理念,还要应对全球化、工业化和城市化带来的冲击。

现代农耕文化的传承,首先需要对传统农业技术和知识的保护与传承。农村地区的农业知识、传统耕作方法以及民间习俗,都是农耕文化的重要组成部分,这些传统文化遗产需要通过教育、媒体和地方政策等多方面的努力进行传承。

与此现代科技的应用为农耕文化带来了新的创新契机。精准农业、智慧农业以及绿色生态