中国的孝善文化(孝文化)是中华文明绵延数千年的核心体系,其内涵从家庭扩展至社会治理,深刻影响着中国人的道德观念与社会结构。以下从起源演变、核心内涵及现代意义三个维度进行解析:

一、起源与历史演变

1. 生命哲学与社会结构的双重起源

孝文化最早源于血缘亲情与氏族社会的生产需求。原始社会中,血缘关系形成的保护幼体本能逐渐演化为对长辈的敬养义务,而农业经济以家庭为单位的特性强化了长幼秩序。例如,《孝经》中“孝为德之本”的理念,正是将自然情感上升为社会规范。

2. 儒家思想的系统化与制度化

春秋战国时期,孔子将“孝”纳入儒家核心,提出“孝悌为仁之本”,强调孝不仅是家庭责任,更是治国理政的基础。汉代“以孝治天下”,《孝经》成为官方教材,孝廉制度将孝行与选官挂钩,使孝文化渗透至政治领域。例如,舜帝以孝行感动天地、获禅让帝位的故事,成为孝道典范。

3. 从宗教到人文的转变

早期孝文化与祖先崇拜结合,具有宗教色彩;后经儒家改造,逐渐转向人文关怀。周代“乡饮酒礼”敬老仪式、清代“千叟宴”等,均体现孝道从祭祀仪式向生活实践的转化。

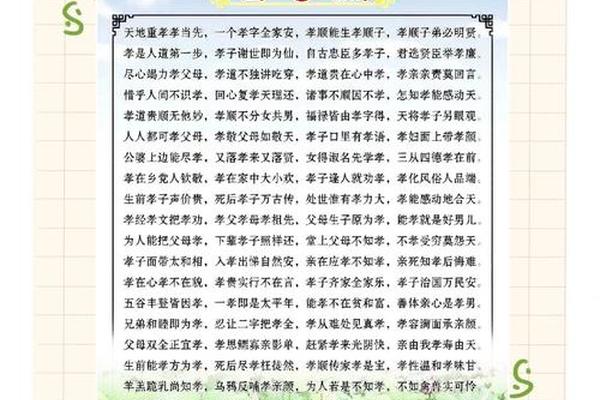

二、核心内涵与精神

1. “爱敬忠顺”的情感根基

孝的本质是子女对父母的爱与尊敬,具体表现为“敬亲、奉养、侍疾、立身”等行为。如《说文解字》释“孝”为“善事父母”,强调行动与情感的统一。

2. 家庭与社会责任的统一

传统孝道以“齐家”为起点,延伸至“治国平天下”。孟子提出“老吾老以及人之老”,将家庭孝亲扩展为社会仁爱;《孝经》五等之孝(天子至庶人)则体现阶层化的责任。

3. 道德教化与文化认同

孝道是中华文化区别于其他文明的显著特征。梁漱溟指出“中国文化是孝的文化”,其独特性在于将亲情升华为社会共同价值。例如,西方语言中缺乏“孝”的精准对应词,侧面印证其文化特殊性。

三、现代意义与实践创新

1. 应对老龄化社会的资源

在低生育与老龄化并存的背景下,孝文化为家庭养老提供精神支撑。如乐清市打造“孝善文化馆”、孝感市评选“十大孝子”,通过榜样力量强化家庭责任。

2. 社会治理的柔性补充

现代孝道从权威服从转向平等互敬,更注重精神关怀。例如,智能健康设备远程监测父母健康状况、社区“幸福食堂”解决老人就餐问题,均体现传统孝道的创新实践。

3. 文化自信与全球价值对话

孝文化的人文内核(如感恩、责任)被重新诠释为普世价值。美国学者罗思文认为,儒家孝道对培养人格完整性具有现代意义。孝感雕花剪纸、楚剧《槐荫记》等非遗项目将孝文化融入艺术,推动文化输出。

4. 家庭和谐与社会凝聚的纽带

孝道通过“孝厨”“适老化改造”等政策,促进代际互动;通过“孝爱父母游孝感”等活动,将家庭转化为社会共同情感。例如,杭州致公党开展传统美德教育,将孝文化融入党员培训。

四、挑战与反思

当代孝文化需平衡传统与现代性:一方面需摒弃“愚孝”“父权至上”等糟粕,另一方面要避免过度功利化。如《孝经》强调“谏诤”而非盲从,提示孝道应建立在理性尊重之上。城市化与人口流动导致“空巢家庭”增多,需通过制度保障(如探亲假、社区养老)弥补情感缺位。

孝善文化是中华文明的“根”与“魂”,其从家庭到社会治理的延展性,展现了中华文化的包容性与生命力。在现代化进程中,孝文化通过创造性转化,既维系了家庭温情,又为构建和谐社会提供了精神动力。正如马一浮所言:“《孝经》摄一切德”,其价值历久弥新,仍是当代人安身立命的精神基石。