1993年生于黑龙江齐齐哈尔的房琪,成长于父亲贩卖鱼饵的市井环境中,却始终保持着对知识的渴求。虽然两次高考失利,最终进入南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院)广播电视编导专业,但她在大学期间通过大量阅读《追风筝的人》《柠檬桌子》等文学作品,构建了深厚的文字功底。这种非传统名校的学历背景,恰恰成为她突破桎梏的起点——在校期间她主动拍摄短视频、争取电视台实习机会,将课堂理论与实践经验相结合,为日后的内容创作打下基础。

她的知识积累具有鲜明特色:既有学院派的理论框架,又包含田野调查式的实践智慧。在担任《美丽中华行》外景主持人期间,房琪踏遍中国200多个城市,通过实地考察积累了大量人文地理知识,这种行走中的学习模式,使她的知识体系兼具深度与温度。正如她在《暖暖的中国》节目中展现的那样,房琪擅长将历史典故与现实观察相融合,创造出独特的叙事视角。

二、职业路径与文化表达的共生演进

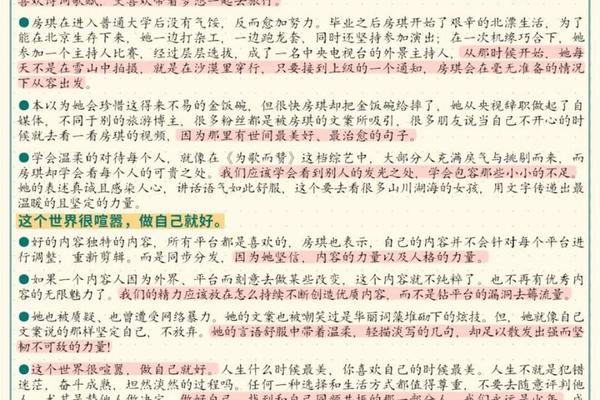

从央视外景主持到千万级旅行博主,房琪的职业转型堪称新媒体时代的经典案例。2018年辞职投身自媒体时,她精准把握短视频风口,将传统媒体经验转化为"画面美学+高密度信息+情感共鸣"的内容公式。其作品中如"经幡每飘动一次,就是神明的一次呼吸"等金句,虽被质疑借鉴日本摄影师竹内亮的表达,但不可否认她成功实现了文化意象的当代转译。

在文化输出层面,房琪展现出矛盾统一性:一方面,她在《为歌而赞》中以"他强任他强,清风拂山岗"的文学化点评赢得"夸人天花板"美誉;这种诗意表达被指过度依赖词藻堆砌,存在"青春疼痛文学"式的空洞风险。这种争议恰恰折射出新媒体时代文化传播的困境——如何在快餐式消费中保持思想深度。

三、公众形象与真实自我的镜像博弈

房琪打造的"治愈系才女"人设,本质是精心设计的文化商品。通过《我在岛屿读书》等节目与余华、苏童等作家的对谈,她成功构建起知识女性形象。但《浪姐6》暴露的团队协作问题,以及被曝光的"耍大牌""文案抄袭"争议,撕开了完美滤镜。这种形象崩塌印证了学者观点:短视频时代的人设本质是工业化生产的情感商品,当遭遇真人秀的"图模式",必然暴露原材料瑕疵。

值得注意的是,她的文化表达始终存在双重性。在鼓励女性成长的演讲中,她强调"我们终其一生不是为了满足所有人",这种个体主义价值观既获得年轻群体共鸣,也被批评缺乏社会结构性思考。这种矛盾性恰是当代知识网红群体的缩影——在商业逻辑与文化责任间寻找平衡点。

总结与启示

房琪的文化轨迹揭示了个体在时代浪潮中的多重可能:非名校背景者可通过持续学习突围,传统媒体人能在新媒体时代重生,文化表达需在创新与传承间找寻支点。她的经历为当代青年提供了"知识重构"的样本——通过跨领域实践将学历缺陷转化为跨界优势,借助新媒体平台实现文化价值的再创造。

未来研究可深入探讨:知识网红的可持续发展模式如何建立?文化传播的深度与传播效率如何平衡?这些课题不仅关乎房琪式的个体发展,更涉及整个数字时代的知识生产机制。正如德国哲学家卡西尔所言,人类认知需要超越传统逻辑的隐喻思维,房琪的实践为这种认知转型提供了鲜活注脚。在虚实交织的传播生态中,或许唯有保持知识更新的自觉与文化表达的真诚,方能避免"塌房"危机,实现持久的文化影响力。