饮食作为人类文明最古老的载体之一,在中国古典诗词中绽放出独特的艺术光芒。从《诗经》中“我有旨酒,以燕乐嘉宾之心”的宴饮欢歌,到苏轼笔下“雪沫乳花浮午盏”的日常雅趣,诗词不仅是味蕾的镜像,更是中华文明精神图谱的投影。这些穿越时空的诗句,将食材的芬芳、烹饪的智慧、宴饮的礼仪凝结成永恒的文化密码,在千年后的今天依然能唤醒我们对生活美学的深层共鸣。

一箪一饭间的诗意栖居

古代诗人对日常饮食的描摹,展现出“道在寻常”的生命哲学。杜甫笔下“夜雨剪春韭,新炊间黄粱”的质朴场景,将雨夜采韭、新米蒸饭的农家生活点染成诗,其中“剪”字既是对动作的精准捕捉,更是对自然馈赠的姿态。这种将平凡饮食升华为艺术意象的笔法,在陆游“鲈肥菰脆调羹美,荞熟油新作饼香”中达到极致,鲈鱼莼羹的鲜美与荞麦饼的醇香交织,构建起味觉与视觉的双重审美空间。

文人对食材本味的推崇,在苏轼《浣溪沙》中凝结为“人间有味是清欢”的千古绝唱。当诗人在野炊时品尝蓼茸蒿笋,发现清茶野菜中蕴含着超越珍馐的生命真谛,这种返璞归真的饮食观,与老子“治大国若烹小鲜”的哲学形成奇妙共振。杨万里“蘸雪吃冬瓜,谁知滋味好”的咏叹,则将这种审美推向极致,在至简至淡中触摸天人合一的境界。

鼎鼐之中的技艺传承

古代诗词犹如一部立体化的烹饪典籍,记录着中华饮食技艺的演进脉络。苏轼《猪肉颂》以“净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起”开篇,将慢火煨炖的技艺要领转化为诗歌韵律,其中“待他自熟莫催他”的烹任哲学,暗合《吕氏春秋》“五味三材,九沸九变”的烹饪理论。陆游“白鹅炙美加椒后,锦雉羹香下豉初”的描写,则完整呈现了炙烤与羹汤两种技法的味觉交响。

诗词中的饮食制作常暗藏科技密码。杜甫“鲜鲫银丝脍”记录着唐代的刀工绝技,将鱼脍切得细如银丝,需在《齐民要术》记载的“新出水鲤,去鳞讫则脍”工序基础上,掌握“运刀如风,落案无声”的极致技艺。晁说之“槐叶冷淘来急吃”中提到的冷淘面,实为唐代《烧尾宴食单》中“槐叶冷淘”的遗韵,其将槐汁和面、过水冰镇的工艺,在宋代发展为市井美食。

宴饮社交中的文明图景

宴饮场景在诗词中构建起独特的社会学样本。李白“摇扇对酒楼,持袂把蟹螯”的疏狂,展现盛唐文人放达不羁的饮食风尚;而严辰吟“围炉聚炊欢呼处,百味消融小釜中”的火锅雅集,则折射出清代士绅阶层“食同鼎”的群体认同。这种集体饮食仪式,在白居易“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”的寒夜邀约中升华为精神慰藉,将物质享受转化为情感纽带。

饮食礼仪在诗词中形成独特的符号系统。《诗经·小雅》中“兕觥其觩,旨酒思柔”的青铜酒器,到杜甫“犀箸厌饫久未下”的象箸描写,食器材质与形制的文学呈现,实为周礼“列鼎而食”制度的诗意延续。而陆游“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶”中的分茶技艺,则将宋代点茶艺术推向哲学高度,使饮食过程成为修养心性的禅修。

地域与节令的味觉记忆

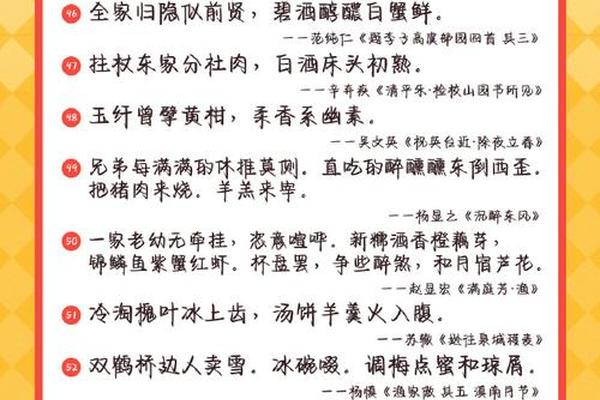

诗词中的地理印记构建起中华饮食文化版图。张志和“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”,将江南春汛的时令美味定格成永恒画面,其中鳜鱼洄游的生物学特性与“桃花水”的物候特征完美契合。苏轼“日啖荔枝三百颗”的岭南咏叹,不仅记录着热带水果的北传史,更暗含“一骑红尘”的贡品制度变迁。而范成大“觉来饱吃红莲饭,正是塘东稻熟天”,则精准对应着长江流域双季稻的农事节律。

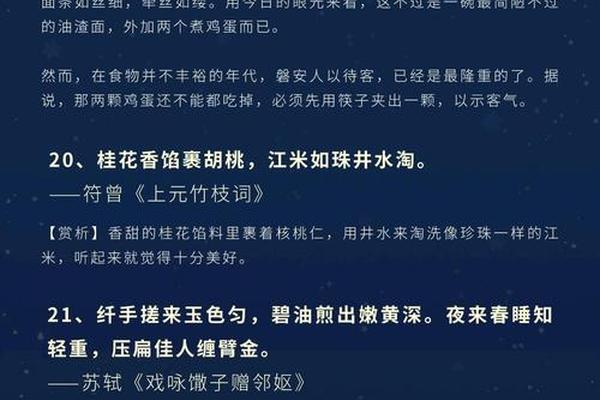

四时流转在饮食诗中具象为味觉年鉴。杨万里“脱蕊收将熬粥吃”记载着腊梅入馔的冬季食俗,与《山家清供》所述“蜜渍梅花”形成互文;舒岳祥“夏日山居好,茅檐水饼香”,则勾勒出浙东地区夏至食饼的节令传统。这种“因时而食”的智慧,在陆游“荞熟油新作饼香”中得到哲学升华,将农耕文明的时间感知转化为舌尖上的文化记忆。

杯盘之外的饮食哲学

古代饮食诗承载着独特的生命观照。白居易“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉”中的糕点传承,暗含文化正统性的隐喻;而于谦“乍吃黄连心自苦”的味觉体验,则转化为仕途坎坷的情感投射。这种味觉与命运的互喻,在陆游“人间定无可意,怎换得玉脍丝莼”中达到巅峰,将饮食选择上升为人格操守的象征。

饮食审美中蕴藏着深刻的教育理念。朱熹“半亩方塘一鉴开”的观书感悟,源自对“源头活水”的饮食认知;袁枚《随园食单》中“学问之道,先知而后行,饮食亦然”的论断,则将烹饪技艺与治学精神等同视之。这种“食育即德育”的观念,在苏轼“小饼如嚼月,中有酥与饴”的中秋咏饼中得到诗意呈现,使饮食活动成为文化传承的载体。

当我们重读这些穿越千年的饮食诗句,不仅能触摸到祖先的味觉记忆,更能发现中华文明对“民以食为天”的深刻诠释。从甲骨文中“即”“既”二字描绘的宴饮场景,到《红楼梦》中茄鲞制作的九道工序,饮食文化始终是理解中国社会的重要锁钥。未来的研究或许可以更深入挖掘饮食诗中的科技史信息,运用数字人文技术构建古代饮食知识图谱,让古籍中的烟火气在现代语境中焕发新生。正如苏轼在饱食东坡肉后写下的感悟:“火候足时他自美”,中华饮食文化的精髓,正待我们在慢火细炖中继续品味。