京剧脸谱作为中国传统戏曲艺术的活化石,其起源可追溯至上古时期的图腾崇拜。商周青铜器上的饕餮纹样、三星堆出土的黄金面具,都印证了先民通过面部装饰表达精神信仰的原始基因。至北齐时期,兰陵王高长恭佩戴木雕面具震慑敌军的故事,成为脸谱艺术发展的重要节点,《兰陵王入阵曲》的流传使得面具从军事装备转化为艺术符号。唐宋时期,"代面"艺术与参军戏的结合,孕育了戏曲脸谱的雏形,元杂剧中已出现"整脸""三块瓦"等基本谱式。

明清两代,随着徽班进京与各地方剧种交融,京剧脸谱在150年前完成体系化建构。四大徽班的艺术实践中,"揉、抹、勾"三大技法成熟定型,形成"净行重彩,丑行点白"的美学规范。这种将历史传说、民俗信仰与戏剧表演熔铸一炉的艺术形态,最终升华为承载中华文明密码的视觉史诗。

二、色彩密码与性格图谱

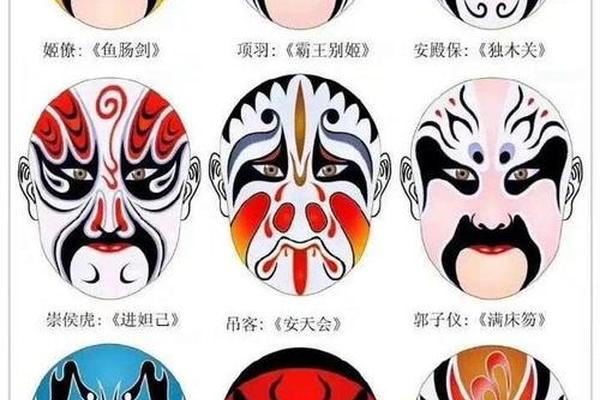

京剧脸谱建立了一套完整的色彩符号系统:红色如关羽之赤胆忠心,黑色似包拯之铁面无私,白色喻曹操之奸诈多疑,金银则专属于神佛精怪。这种"以色观人"的视觉语言,源自《周易》五行学说与传统面相学的深度融合——红色属火象征忠勇,白色属金暗合肃杀,紫色取祥瑞之气对应尊贵。

在具体运用中,色彩搭配形成精微的语义网络。以蓝色为例,单用时表现窦尔敦的刚烈(《盗御马》),与绿色结合则强化单雄信的暴躁(《锁五龙》)。金少山饰演的项羽首创"黑十字门寿字眉",在乌江自刎场景中,黑色主调间点缀的金线,既凸显霸王威仪,又暗喻英雄末路。这种通过色彩层次传递戏剧张力的手法,印证了翁偶虹"五色纷呈皆有义,一笔不苟见精神"的艺术真谛。

三、纹样体系与文化叙事

脸谱纹样是解读角色命运的天书密码。"整脸"以单一色块奠定基调,"十字门脸"通过额间十字分割暗示人物复杂性,"碎脸"的斑驳笔触则预示悲剧结局。包拯额间的白色月牙,既象征"日断阳夜断阴"的神性,又暗合宋史中其"面黧如铁"的记载;雷公脸上的闪电纹,将自然崇拜与角色特性完美统一。

这些纹样系统承载着集体记忆的深层结构。张飞"环眼虎须"的谱式,源自《三国演义》"豹头环眼"的文学描写;赵匡胤面如重枣的红色基调,既符合史书"容貌雄伟"的记载,又通过龙纹额饰强化帝王天命。这种将历史真实、文学想象与民间信仰三重维度融为一体的创作方法,使脸谱成为流动的文化基因库。

四、非遗传承与当代转化

在数字技术冲击下,京剧脸谱面临技艺断代的危机。据统计,1949年北京有脸谱画师127人,至2020年仅存9位传承人。但创新实践也展现出强大生命力:3D打印技术复刻梅兰芳"白娘子"谱式,动态捕捉系统记录侯喜瑞勾脸过程,区块链技术为濒危谱式建立数字档案。

教育领域的突破尤为显著,清华大学开设的"戏曲数字脸谱设计"课程,将传统谱式转化为VR交互体验;故宫文创推出的AR脸谱明信片,让静态图案在手机端演绎经典剧目。这些探索证明,当古老技艺遇见现代科技,不仅能延续文化命脉,更能创造新的审美范式。

京剧脸谱作为穿越千年的文化镜像,既凝固着先民对忠奸善恶的价值判断,又跃动着艺术家的创造激情。从三星堆青铜面具到元宇宙数字脸谱,这种艺术形式始终在与时代对话。未来的研究应深入挖掘地域谱式差异的民俗学意义,探索人工智能辅助谱式创新的边界,让脸谱艺术在守护文化根脉的持续书写新的东方美学篇章。正如梅兰芳所言:"脸谱非死法,要在传神中见生意",这或许正是传统文化现代转化的真谛所在。