在当代视觉媒介与传统文化深度融合的浪潮中,一部以“太庙”为主题的古代文化常识动画,以生动的数字技术重现了这座皇家祭祀建筑的庄严与智慧。太庙不仅是中国古代礼制文明的核心载体,更是政治权力与文化信仰交织的象征符号。通过动画这一媒介,晦涩的礼制术语转化为具象场景,千年历史在光影中重新焕发活力,为现代人理解传统文化提供了新的路径。

太庙的历史源流与功能演变

太庙的雏形可追溯至商周时期。《礼记·王制》记载:“天子七庙,三昭三穆,与太祖之庙而七。”这种“左昭右穆”的宗庙制度,奠定了后世太庙的基本格局。至秦汉时期,随着中央集权制度的确立,太庙逐渐脱离氏族宗庙属性,成为彰显皇权合法性的国家祭祀场所。唐宋时期,太庙建筑群形成“前朝后寝”的完整格局,祭祀礼仪被纳入《大唐开元礼》《政和五礼新仪》等国家法典。

其核心功能可概括为三重维度:在政治层面,通过祭祀祖先强化“君权神授”的统治合法性;在文化层面,维系“敬天法祖”的价值观;在社会层面,构建“家国同构”的身份认同体系。正如历史学家杨宽所言:“太庙祭祀实为古代中国‘礼治’思想的物化呈现。”

建筑艺术中的宇宙观隐喻

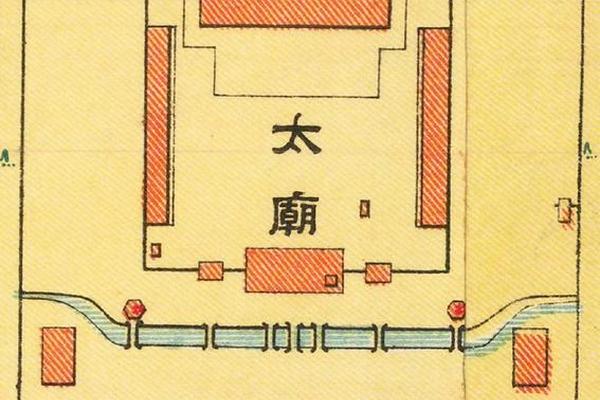

太庙建筑群严格遵循《周礼·考工记》的营造法则,以中轴线对称布局呼应“天人合一”的哲学理念。主体建筑享殿面阔九间,重檐庑殿顶覆盖黄色琉璃瓦,其数字“九”象征九五之尊,黄色对应五行中的土德,暗含“中央统御四方”的政治寓意。殿前月台设日晷、嘉量,将时间度量与空间秩序融为一体。

建筑装饰体系更蕴含丰富符号语言。屋脊上的鸱吻兽源自《营造法式》记载,兼具防火驱邪的实用功能与沟通天地的神话意象。梁枋彩画中的金龙和玺图案,通过视觉等级制度强化权力象征。建筑史学家梁思成曾指出:“太庙的每一处构件都是凝固的意识形态教科书。”

祭祀礼仪的符号系统解析

据《清史稿·礼志》记载,太庙祭祀包含准备、迎神、初献、亚献、终献、撤馔、送神七大流程,每个环节都承载特定文化密码。主祭者需在典仪官引导下完成137个规定动作,其行进路线严格遵循“阴阳五行”方位。礼器陈设更是充满象征意味:青铜簋簠象征“食禄”,玉帛代表“洁净”,牺牲祭品体现“以性通神”的原始巫术遗存。

礼乐配合构成完整的仪式剧场。当编钟奏响《中和韶乐》,佾舞队列以“八佾”规格演绎“文德舞”与“武功舞”,这种视听组合实质是儒家“礼乐教化”思想的仪式化表达。人类学家维克多·特纳认为,这种周期性重复的仪式具有“社会戏剧”功能,能强化集体记忆与文化认同。

动画叙事的文化转译策略

该动画作品通过三维建模技术精准复原了太庙建筑的比例尺度,采用剖面透视手法揭示隐藏的空间秩序。在表现祭祀场景时,创作者参考《皇朝礼器图式》等古籍,用动态演示拆解复杂的礼仪流程。特别值得关注的是对“祧庙制度”的视觉化处理:通过分层动画展示历代神主牌位的迁移过程,将抽象的礼法制度转化为可理解的时空叙事。

在符号解读方面,动画创新运用“文物拟人”手法。例如让青铜礼器化作讲解员,用第一人称视角讲述纹饰背后的礼制内涵。这种叙事策略有效消解了古今文化隔阂,印证了传播学者麦克卢汉“媒介即信息”的理论——新技术手段本身就成为文化解码的新语法。

文化遗产的当代活化启示

该动画的成功实践为文化遗产传播提供了三重启示:在认知层面,通过多模态呈现突破文字阐释的局限性;在情感层面,利用沉浸式体验唤醒文化归属感;在价值层面,借助现代媒介重构传统符号的意义网络。故宫博物院院长王旭东评价:“这种创新转化让静态遗产变成了流动的文化基因库。”

未来发展方向可着眼于三方面:开发VR祭祀体验项目,构建虚实融合的文化场景;建立动态知识图谱,揭示礼制文明与其他文化要素的关联;拓展跨媒介叙事,形成图书、游戏、展览联动的传播矩阵。正如数字人文研究者施瓦茨所说:“文化遗产的数字化不是简单的复制,而是文化DNA的转录与表达。”

这部太庙主题动画作品,不仅完成了从物质遗产到数字遗产的形态转换,更重要的是搭建起古今对话的精神桥梁。它证明传统文化在当代的活化,既需要学术考据的严谨性,也离不开创造性转化的想象力。随着数字技术的迭代发展,更多沉睡的文化基因将被唤醒,在虚拟与现实交织的新维度中,续写中华文明的时代叙事。这种文化转译实践,本质上是对“何以中国”这一命题的当代回应,其价值将随着时间推移愈发显现。