武术作为中华文明的重要载体,承载着千年历史积淀与文化智慧,其传承与发展不仅关乎技艺的延续,更涉及民族精神的弘扬与社会的和谐发展。以下从文化传承的意义和武术的实践价值两方面展开论述:

一、武术文化传承的意义

1. 弘扬中华传统文化

武术是中华传统文化的重要组成部分,融合了哲学、、医学、兵法等多领域思想,如阴阳五行学说、形神兼备等理论,体现了中国人对自然与生命的深刻理解。通过武术的传承,能够将“德技兼备”“尊师重道”等传统价值观代代相传,增强文化认同感。例如,高校武术教育通过器物文化(招式、礼仪)、方式文化(价值观、思想)和思想文化(核心哲学)的渗透,帮助学生理解中华文明的精髓。

2. 传承民族精神与凝聚力

武术强调的“勇气”“毅力”“家国情怀”等品质,是中华民族精神的象征。历史上,武术家们以保家卫国为己任,如戚继光“敬习之道,先重师礼”的教诲,展现了武术与爱国主义的深度结合。现代武术教育通过培养集体荣誉感和民族自豪感,助力青年成为具有社会责任感的时代人才。

3. 促进社会和谐与道德建设

武术倡导的“以和为贵”“修身养性”理念,能够调节个人身心平衡,同时推动人际关系的和谐。例如,太极拳的柔和动作与呼吸配合,不仅强身健体,更通过“礼”的规范(如严格的师徒礼仪)促进社会信任与理解。武术教育注重武德培养,要求学生“尊师长、守正义”,塑造正直、谦逊的人格。

4. 现代教育与国际交流的桥梁

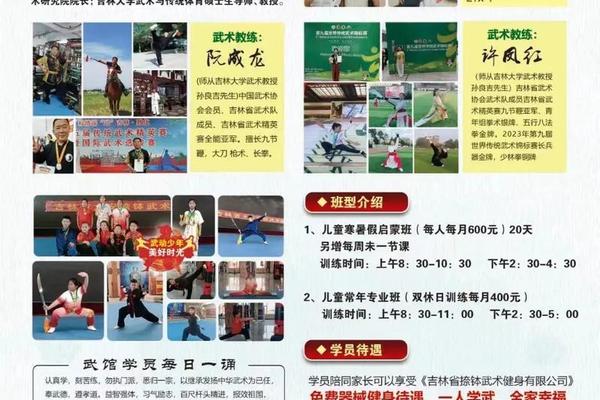

武术被纳入学校课程体系后,成为青少年品德教育的重要工具。通过武术训练,学生不仅学习技能,更在挑战中磨炼意志,培养探索精神与责任感。武术作为文化符号,通过国际赛事、影视作品等渠道传播,成为世界了解中国文化的窗口。

二、武术的实践价值与多元意义

1. 强身健体的科学价值

武术训练通过拳术、器械、套路等综合锻炼,提升肌肉力量、柔韧性和心肺功能。例如,少林拳的爆发力训练与太极拳的柔韧协调性练习,分别针对不同身体机能的提升。研究显示,武术对慢性病康复、压力缓解有显著效果,其动作设计符合人体力学与中医经络理论。

2. 心理素质与人格塑造

武术训练要求专注力与坚韧性,如对抗性练习中的“挨打反应”教会学生冷静应对挫折,培养“无畏无惧”的强者心态。武术的哲学内核(如虚实相生、刚柔并济)引导练习者辩证看待问题,形成豁达的人生观。

3. 传统与现代的融合创新

在师徒传承的基础上,武术结合新媒体、现代科技(如影音技术、运动科学)实现创新发展。例如,传统红拳通过校园课程与全民健身活动焕发新活力,吸引年轻群体参与。竞技武术与影视表演的结合,既保留传统技艺,又适应现代审美需求。

4. 经济与文化产业潜力

武术衍生的健身产业、赛事经济及文化IP开发(如少林寺品牌)已成为经济增长点。其教育价值也被应用于企业管理培训,通过团队协作训练提升组织凝聚力。

武术文化传承的意义远超技艺本身,它是中华文明的精神根系,也是现代社会身心健康的实践方案。从个人成长到国家文化软实力建设,武术的价值体系始终贯穿其中。未来,需通过教育深化、科技赋能与国际传播,让武术在守护传统的持续激发时代活力。