荆楚大地,戏曲文脉绵延千年。自2023年湖北省首届戏曲“小牡丹”评比活动启动以来,这场以青少年为主体的文化盛事便成为传承中华传统艺术、培育戏曲新苗的重要平台。作为湖北省教育厅、文旅厅与湖北广播电视台联合打造的高规格赛事,它不仅通过戏曲、国风舞、戏歌等多元形式展现传统文化的创新活力,更以“零门槛”的参赛政策吸引了全省青少年踊跃参与。在这场“传统文化现代表达”的实践中,报名参赛费的设置理念与执行机制,成为社会各界关注的焦点。

赛事定位与社会价值

湖北省戏曲“小牡丹”评比活动的前身是“湖北校园戏曲电视展演”,2023年升级后纳入省级文化振兴工程体系。其核心目标在于破解戏曲传承“后继无人”的困境,正如评审委员会成员、梅花奖得主王荔所言:“青少年是戏曲活态传承的种子,需要制度化的培育土壤。”活动明确将参赛费用纳入财政专项补贴范畴,所有参赛者仅需通过学校或机构推荐报名,无需承担任何报名费、评审费等基础费用。这一政策设计体现了公共文化服务的普惠性原则。

从经济支持体系看,主办方湖北广播电视台电视教育频道联合地方,构建了“补贴+企业赞助+媒体资源置换”的多元筹资模式。例如2023年启动仪式上,武汉光谷外国语学校学生陈鸣一的京剧表演获得企业专项艺术基金支持,反映出社会资本对传统文化传承的参与热情。这种“去商业化”的运作机制,有效降低了家庭与学校的经济负担,使更多基层学子获得展示才华的机会。

参赛群体与激励机制

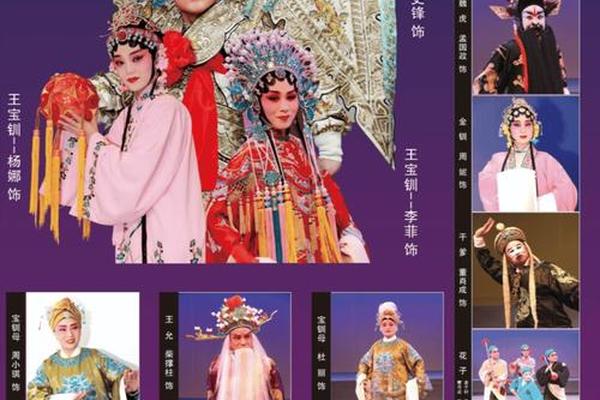

活动面向6-18岁的青少年开放,覆盖戏曲表演、舞台剧、皮影戏等五大专项。根据2023年参赛数据分析,约63%的选手来自公立中小学戏曲社团,22%为民营艺术培训机构选送,15%为个人报名。以宜昌市营盘路小学为例,该校“营韵梨苑”戏曲社团自2015年成立以来,累计投入30余万元用于服装道具购置与师资培养,而“小牡丹”赛事提供的免费参赛通道,使其原创节目《俏排风》得以登上省级舞台并参与“中国少儿戏曲小梅花”评选。

激励机制方面,赛事设立“新苗奖”“传承奖”“创意奖”等非货币化荣誉体系,同时对接省级教育资源。获奖选手可优先参与戏曲名家工作坊,如汉剧名家李春华、楚剧名家程丞等开展的“名家传戏”项目。对于贫困地区学员,组委会还提供交通食宿补贴,确保教育公平。这种“以奖代补”的模式,既避免过度物质化导向,又实质性降低了家庭隐性成本。

文化传承与教育融合

作为“戏曲进校园”工程的延伸,“小牡丹”赛事构建了“教学-实践-展演”的闭环体系。湖北省教育厅将参赛经历纳入中小学生综合素质评价系统,部分地市更推出“戏曲特长升学加分”政策。这种制度设计促使学校加大戏曲教育投入,如武汉市江岸区长春街小学专门编制年度戏曲教育预算,用于支付教师课时费、剧本创作费等,而赛事本身不收取任何报名费用的特性,使校方能将资源集中于教学质量提升。

在专业培养层面,赛事与湖北省戏曲艺术剧院等机构形成人才输送通道。获得“小牡丹”金奖的学员可优先进入“湖北省青少年戏曲人才库”,享受免费大师课与演出实践机会。例如国家二级演员冯志刚曾指导的多名学员,正是通过该赛事进入专业院团。这种“培养-选拔-就业”一体化路径,显著提高了家庭对戏曲教育的投入意愿,客观上降低了家长对短期经济回报的焦虑。

争议反思与优化路径

尽管现行政策已最大限度降低直接经济门槛,但隐性成本问题仍引发讨论。中国戏曲学院教授易栋指出:“部分学校为追求赛事成绩,过度采购定制戏服、外聘名师指导,导致人均培养成本超5000元/年。”这种现象可能加剧地区间教育资源失衡。对此,湖北省文旅厅2024年推出“戏曲美育共享计划”,通过建立区域联动的服装道具循环库、数字化教学资源平台,将单校投入降低40%。

未来改革可从三方面深化:其一,建立分级参赛机制,区县级选拔赛强化普及性,省级决赛突出专业性,减少基层单位“为赛而赛”的无效投入;其二,拓展社会赞助渠道,参考鄂州市演艺公司“京剧二团与地产企业共建艺术基金”模式,形成可持续的资金池;其三,加强成本监管,制定戏曲教育投入指导标准,避免过度商业化侵蚀艺术教育本质。

在这场传统与现代交织的文化实践中,湖北省戏曲“小牡丹”评比活动通过创新的成本分担机制,让青少年在零经济门槛中感受戏曲之美。其价值不仅在于培育了陈鸣一、柳云露等新秀,更探索出一条“主导、社会参与、教育协同”的传统文化传承路径。随着2025年全本《牡丹亭》在武汉的盛大上演,湖北正以更开放的姿态证明:当经济壁垒被破除,戏曲艺术的青春生命力必将如牡丹绽放,香溢四海。未来的研究可进一步追踪参赛青少年的长期成长轨迹,量化评估文化投入与社会效益的转化率,为全国戏曲教育提供“湖北样本”。