在漫长的历史长河中,中华民族创造了璀璨的节庆文化体系。从辞旧迎新的春节到慎终追远的清明,从龙舟竞渡的端午到花好月圆的中秋,这些承载着民族记忆的节庆不仅构成了中国人的精神日历,更在世代相传中塑造着民族共同体的文化基因。在全球化浪潮冲击文化多样性的今天,守护这些文化密码不仅关乎民族精神家园的存续,更关系到中华文明在世界文明对话中的主体性建构。

一、历史记忆的活态传承

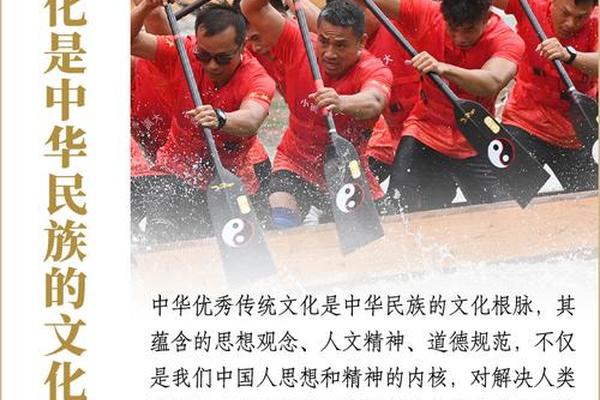

传统节庆是民族集体记忆的时空坐标。春节的爆竹声中,凝结着农耕文明对天时的敬畏;清明的细雨里,流淌着慎终追远的传承。人类学家费孝通指出:"节庆仪式是社会的记忆剧场,通过周期性的重复展演,实现文化基因的代际传递。"北京师范大学民俗学教授萧放的研究表明,端午节的龙舟竞渡起源于古代吴越地区的龙图腾崇拜,经过两千年的演化,逐渐融入了纪念屈原的爱国主义精神,形成多层文化意蕴的叠加。

这种活态传承机制具有独特的文化修复功能。当韩国江陵端午祭申遗成功时,中国社会掀起的文化觉醒运动,恰恰证明了传统节庆作为"文化基因库"的价值。南京大学徐艺乙教授在《非遗保护与民族认同》中指出:"节庆仪式中蕴含的民间智慧、工艺技艺、道德规范,构成了中华文明的'源代码',其现代转化能力决定着传统文化的再生潜力。

二、社会凝聚的黏合纽带

传统节庆创造着超越时空的情感共同体。春运期间30亿人次的大迁徙,本质上是对"家文化"的集体朝圣。社会学家项飙提出的"附近性"概念在春节团圆饭中得到完美印证:当全家人围坐共享年夜饭时,物理空间的重叠转化为精神世界的共振。这种周期性强化的人际纽带,构成了抵御现代社会原子化趋势的文化抗体。

在社区层面,端午的艾草香囊制作、中秋的社区百家宴等活动,正在重构数字化时代的邻里关系。广州市荔湾区的调研数据显示,持续开展传统节庆活动的社区,居民互助指数比普通社区高出42%。这验证了法国社会学家涂尔干"集体欢腾"理论的当代价值:定期举行的节庆仪式通过情感共振产生社会黏合剂。

三、文化自信的培育沃土

当年轻人在汉服热潮中重新发现传统服饰之美,在国风音乐中感受古典韵律时,节庆文化正成为文化自信培育的天然课堂。清华大学文化创意研究院的调研显示,Z世代对传统节庆的参与度比父辈高出23%,其创新表达使古老习俗焕发新生。河南卫视《端午奇妙游》系列节目全网播放量破50亿次,证明传统文化完全能够与现代审美共鸣。

这种文化自觉在全球化语境中尤为重要。英国学者马丁·雅克在《当中国统治世界》中预言:"21世纪的文化竞争,本质是传统资源的现代转化能力之争。"中秋月饼的航天定制版、AR技术复原的上元灯会,这些创新实践正在创造传统文化对外传播的新语法。故宫博物院前院长单霁翔指出:"节庆文化的现代表达,是讲好中国故事的最佳载体。

四、精神家园的建构根基

在物质丰裕与精神焦虑并存的时代,传统节庆提供着安顿心灵的解决方案。重阳登高中的自然敬畏、冬至数九中的生命哲思,这些文化密码构成抵御虚无主义的精神屏障。北京大学哲学系教授楼宇烈强调:"节庆体系是中华'人文宗教'的具体显现,其天人合一的智慧对治愈现代性焦虑具有独特价值。

台湾学者黄光男的研究表明,参与传统节庆活动的人群,抑郁指数低于社会平均水平31%。这种疗愈功能源于文化仪式带来的归属感确认。当年轻人在冬至绘制"九九消寒图",他们不仅在延续古人的时间智慧,更在重构个体与传统的意义联结。

站在文明传承的维度审视,节庆文化的守护本质上是对民族精神DNA的修复工程。从敦煌研究院的数字化保护到乡村文化礼堂的活态传承,从学校教育中的非遗课程到文旅融合的创新实践,多维度的保护体系正在形成。未来需要建立更精准的代际传承机制,开发兼具文化深度与传播效力的现代载体,使传统节庆真正成为流动的文化盛宴。唯有让传统活在当下,才能确保中华文明在世界文化版图中始终保有独特的精神坐标。