茶,这片来自东方的神奇树叶,承载着中华民族五千年的文明密码。从《神农本草经》记载的药用起源,到陆羽《茶经》构建的茶道体系;从宋代建盏中流动的茶沫丹青,到明清文人案头的一瓯清茗,中国茶文化始终在历史长河中流淌着隽永的芬芳。而今,当短视频平台涌现出《走!喝茶》《茶的起源》等百万播放量的作品,当白族三道茶制作技艺通过镜头走向联合国非遗名录,数字时代的传播正在为古老茶文化注入新活力。这场跨越千年的对话,既是对传统的深情回眸,更是文明传承的创造性转化。

千年茶史的脉络梳理

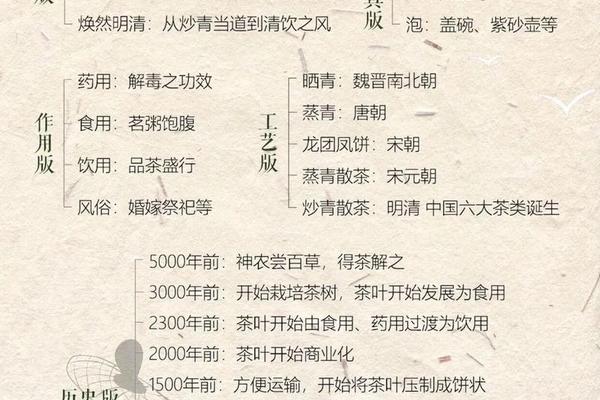

考古学家在陕西汉阳陵发现的2100年前芽茶遗存,印证了西汉时期茶已进入皇室生活。王褒《僮约》中"武阳买茶"的记载,则揭示了巴蜀地区早在公元前59年就存在茶叶贸易。唐代陆羽著《茶经》,首次系统构建了茶学体系,将饮茶从生活习俗升华为"精行俭德"的精神修行,开创了煎茶法的黄金时代。宋代点茶技艺登峰造极,蔡襄《茶录》记载的"七汤点茶法",通过茶筅击拂形成的"云脚""粥面",在今日短视频中重现时,仍令观众惊叹于古人审美的高度。

明清时期茶文化走向世俗化,朱元璋"罢造龙团"的政令催生了炒青散茶工艺,紫砂壶与盖碗的普及使饮茶成为市井生活的日常。这种转变在《中国茶文化》纪录片的第六集"茶香满天下"中得到生动展现,镜头里明代茶馆中人声鼎沸,说书人手持惊堂木,茶博士手提铜壶演绎"苏秦背剑"的冲泡绝技。历史学家宋时磊指出,每个朝代的饮茶方式都是时代精神的镜像,唐代的恢弘、宋代的精致、明清的烟火气,共同编织出中国茶文化的多元面相。

短视频中的茶文化符号

在B站播放量超16万的《走!喝茶》系列中,导演采用时空穿梭的叙事手法:成都鹤鸣茶社竹椅上的盖碗茶冒着热气,下一秒镜头切至宋代《撵茶图》中的磨茶场景,再过渡到现代茶空间里年轻人用冷萃技术制作的茉莉冰茶。这种蒙太奇式的表达,将茶文化的历史纵深与当代创新完美嫁接。而《茶的起源》短视频则通过动画复原了"神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之"的传说,用3D建模技术展现唐代鎏金银茶碾的构造原理,使抽象文献转化为可视化的文化记忆。

茶器作为文化载体在短视频中尤其耀眼。UP主"茶诵君"用显微镜头记录建盏毫纹的形成过程,揭示宋代"色如青玉,纹若星辰"的审美密码;"紫砂手艺人"系列则完整呈现从矿料到成型的118道工序,让观众理解"方非一式,圆不一相"的哲学内涵。这些作品印证了文化学者周重林的观点:茶器是凝固的茶史,短视频时代的器物美学传播,正在重建当代人的文化认知坐标系。

文化传承与全球对话

2022年"中国传统制茶技艺及相关习俗"入选人类非遗,标志着中国茶文化获得世界性认同。短视频在此过程中扮演了关键角色:云南景迈山茶农用手机记录古茶林生态系统,福建茶工直播演示茉莉花茶窨制工艺,这些民间影像成为申遗资料库的重要组成。而TED-Ed科普视频《茶的历史》以全球视野梳理中国茶文化传播路径,数据显示该视频被译为28种语言,累计播放超2000万次,证实了数字叙事在国际传播中的穿透力。

茶文化在跨境对话中不断产生新范式。UP主"学茶研习社"通过对比宋代点茶与日本抹茶道的器具差异,引发关于文化流变的学术讨论;《英国下午茶的前世今生》则追溯武夷红茶如何经由海上丝绸之路改变欧洲生活方式。这些内容不仅获得《中国茶文化》学术团队的专业指导,更吸引剑桥大学李约瑟研究所等机构参与互动,形成跨学科的研究共同体。

科技赋能下的茶文化新表达

新媒体技术正在重塑茶文化传播形态。在《中国茶·世界香》短片中,AR技术复原了敦煌壁画中的唐代煮茶场景,观众可通过手势交互体验"育华救沸"的煎茶技艺。知识类博主运用大数据分析,发现"围炉煮茶"话题的传播曲线与宋代冬至茶宴习俗高度吻合,这种古今呼应揭示了文化基因的延续性。更值得关注的是AI技术的介入:某MCN机构开发的虚拟茶艺师"陆羽2.0",能根据用户所在地域推荐茶饮,并讲解相关茶史典故,这种智能传播模式正引发学界关于文化遗产数字化转化的新思考。

年轻创作者的加入为茶文化注入新鲜血液。95后团队"茶界新浪潮"将电子音乐与茶艺表演结合,在茶园实景拍摄的《岩韵》获得戛纳短片单元提名;UP主"茶人阿哲"用Vlog记录终南山访茶之旅,其作品被《中国国家地理》转载,开创了茶文化纪实的新范式。这些创新实践印证了传播学者麦克卢汉的论断:媒介即讯息,当茶文化遇见短视频,不仅是传播载体的转换,更是文化本体的进化。

站在数字文明的门槛回望,从竹简上的《茶经》到屏幕里的茶文化短视频,变的只是载体形态,不变的是中华民族"茶和天下"的精神追求。当白族三道茶的"一苦二甜三回味"通过4K超清镜头震撼世界,当宋代分茶技艺借助VR设备重现江湖,我们看到的不仅是传统技艺的复活,更是文明密码的当代转译。未来茶文化研究应更注重视觉叙事的理论构建,探索5G时代全息影像、元宇宙茶空间等新形态,让古老智慧在数字世界中持续绽放生机。这片穿越千年的东方树叶,正以比特流的形式书写新的文明史诗。