人类文明的长河中,对自我存在价值的追寻始终如暗夜星辰般闪耀。当希腊德尔斐神庙镌刻下“认识你自己”的箴言,当孔子以“仁者爱人”构筑体系,不同文明都在用独特的方式诠释着对人文精神的求索。这种跨越时空的精神追求,既是人类区别于其他生命体的本质特征,更是社会进步的永恒动力。站在21世纪的十字路口,重审人文精神的内涵与外延,不仅关乎个体生命的完满,更决定着文明发展的方向。

精神内核的多维透视

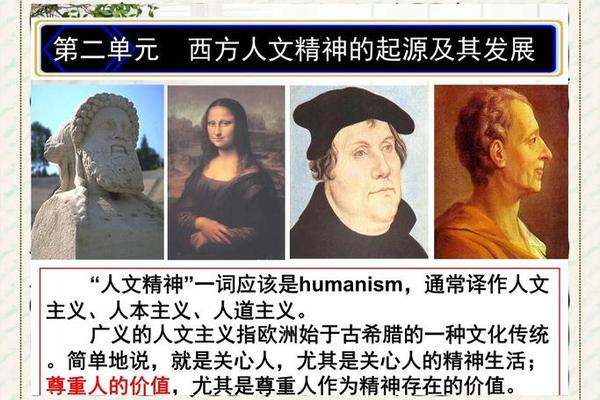

人文精神的核心在于对人主体性的确认与尊重,这种确认经历了从蒙昧到觉醒的漫长历程。文艺复兴时期的人文主义者将目光从天国转向尘世,但丁在《神曲》中让维吉尔作为理性向导,薄伽丘通过《十日谈》展现市民阶层的生命活力,这种对现世幸福的肯定突破了中世纪神学桎梏。中国早期启蒙思想家王夫之提出“理在欲中”,戴震主张“情之至于纤微无憾是谓理”,将道德规范建立于人性基础之上,形成了东方的人文觉醒。

这种觉醒在当代演变为系统的价值体系。许苏民教授将人文精神概括为“人性—理性—超越性”三重维度:既包含对幸福尊严的追求,也强调科学理性与终极关怀的结合。不同于西方个人主义的张扬,中国的人文传统更注重群体,《周易》中“观乎人文以化成天下”的理念,将个体修养与社会教化相统一,形成了“修身齐家治国平天下”的价值链。

历史脉络中的形态嬗变

古希腊智者学派提出“人是万物的尺度”,苏格拉底将哲学从天上拉回人间,这种人文萌芽在轴心时代的东西方同步绽放。孔子“仁学”体系中的忠恕之道,与亚里士多德“人是政治动物”的论断异曲同工,都试图在关系中确立人的位置。中世纪神权统治下的人文精神并未湮灭,托马斯·阿奎那用理性论证信仰,朱熹通过“格物致知”沟通天理人性,显示出宗教与人文的复杂纠缠。

近代化浪潮中的人文精神呈现多元面向。启蒙运动高举理性大旗,伏尔泰推崇自然权利,卢梭的社会契约论重构政治,康德“人是目的”的命题确立道德律令。与之呼应,黄宗羲批判“君为臣纲”,提出“天下为主君为客”;顾炎武“天下兴亡匹夫有责”的呐喊,彰显出士大夫的家国担当。这种中西交汇的人文思潮,为现代文明奠定了思想根基。

当代社会的实践张力

市场经济时代的人文精神面临新的考验。许苏民在《人文精神论》中驳斥将道德滑坡归咎于市场经济的观点,指出真正的危机在于“工具理性对价值理性的挤压”。这种现象具象化为消费主义异化、科技失范、社会原子化等现代病症。但深圳“时间就是金钱”口号背后效率与公平的平衡,杭州互联网法院对数字人权的司法保护,又展现出市场经济与人文关怀的兼容可能。

数字化浪潮带来更深层的文化重构。算法推荐导致的认知茧房,元宇宙中虚实交织的身份认同,人工智能创作引发的艺术本质追问,这些新场景都在考验人文精神的适应性。王蒙认为中国需要建立“既非传统也非西化”的人文价值体系,这种观点在短视频平台的文化传播、网络文学的价值引导中得到实践印证。清华大学彭兰教授提出“数字人文主义”,试图在技术洪流中守护人的主体性。

文明对话中的价值重构

全球化语境下的人文精神需要超越文明冲突。亨廷顿“文明冲突论”的预言与“人类命运共同体”理念的碰撞,实质是不同人文传统的对话方式之争。徐复观将中国文化精神归结为“忧患意识”,与希腊文明的“惊奇意识”、希伯来文明的“敬畏意识”形成互补。这种互补性在敦煌文物的数字化共享、中医药抗疫经验的国际传播中转化为文明互鉴的现实路径。

生态危机迫使人类重新审视自身定位。深生态学主张“生物中心主义”,与儒家“民胞物与”思想形成呼应;碳中和目标下的绿色发展,既需要科技突破也依赖价值革新。这种转变要求人文精神突破人类中心主义,建立“天人合一”的生态,正如汤一介先生所言:“21世纪的人文精神应是解决人与自然矛盾的金钥匙”。

站在文明演进的高度审视,人文精神既是历史积淀的产物,更是面向未来的创造。它需要在中西对话中保持开放,在科技浪潮中坚守人性,在全球化进程中培育共识。当马斯克用脑机接口探索意识上传时,当故宫将文物转化为数字藏品时,人文精神的现代转化已然开启。这种转化不是简单的传统复归或西方移植,而是在文明碰撞中孕育新的人文范式——既守护人的尊严,又拥抱技术变革;既尊重文化差异,又追求人类共同价值。这或许就是人文精神在数字时代的真正要义。