在南宋社会,程朱理学对服饰文化的影响达到空前高度。以“存天理,灭人欲”为核心的思想,将服饰视为维护礼制秩序的重要工具。宋宁宗时期曾颁布禁令,焚烧宫廷中除后妃外的金石首饰,以警示天下禁止奢靡。这种约束不仅体现在材质选择上——如《宋史·舆服志》记载“妇人假髻并宜禁断”,更直接影响了服饰形制。福州南宋黄昇墓出土的服饰实物显示,女装普遍采用交领右衽、宽袖长裙的保守设计,完全摒弃了唐代袒胸露背的开放风格。

值得注意的是,这种约束并非单向压制。南宋文人通过服饰表达精神追求,例如士大夫常着道衣、鹤氅等宽袍大袖的服饰,以“简朴温润”的着装风格彰显淡泊名利的文人风骨。考古发现的南宋文人画像中,87%的人物穿着素色直裰,腰间仅以玉环绶带为饰,印证了“文质彬彬,然后君子”的审美取向。这种矛盾统一的文化现象,折射出南宋社会在规范与个性表达之间的微妙平衡。

二、织造技艺与服饰形制的双重突破

南宋服饰在工艺创新方面取得显著成就。以福州黄昇墓出土的“一年景销金罗衫”为例,其纹样融合牡丹、芙蓉等四季花卉,采用捻金线刺绣与织金工艺结合,经纬密度达到每厘米110根,展现出超越前代的织造水平。这种技术突破与商品经济发展密切相关,临安、苏州等地出现专业化纺织市集,《梦粱录》记载的“花行”中,冠梳、领抹等配饰“极其工巧,古所无也”。

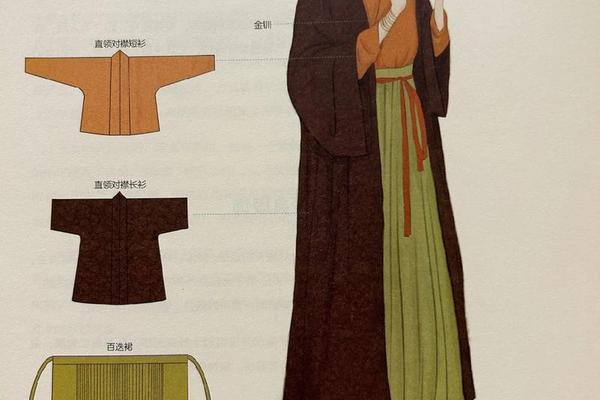

服饰形制创新更体现了实用性与审美的结合。褙子作为最具代表性的女装,从北宋的宽博样式演变为南宋的窄袖修身设计,两侧开衩便于活动,领抹处常以缠枝花卉暗纹装饰。江苏金坛周瑀墓出土的男性常服,采用六幅素纱拼制,纱孔稀疏却通过双层衣襟结构实现蔽体功能,这种“疏而不透”的设计堪称纺织工艺与要求的完美融合。

三、女饰的审美革命与社会表达

南宋女饰呈现出前所未有的多元化特征。在临安等商业都会,普通妇女“罗绮如云”的景象成为常态,即便是贫家女子也备有锦衣罗裙。头饰创新尤为突出:白角冠高度曾达三尺,后虽受官方限制,但民间发展出鱼枕冠、珠冠等数十种变体,甚至出现以琉璃替代珠翠的时尚潮流。绍兴年间流行的“赶上裙”,裙长曳地三寸,行走时如汀江流水,被理宗朝宫妃竞相效仿。

这种审美变迁背后隐藏着深刻的社会变革。随着商品经济发展,市民阶层通过服饰突破身份限制,《武林旧事》记载的“斗宝会”上,贵妇们佩戴珠翠珍宝竞相攀比,而市井女子则以楸叶剪花、闹蛾簪钗等平价饰品创造新潮流。服饰不再是单纯的礼制符号,更成为社会流动性的视觉注解。

四、服饰系统中的等级隐喻与文化交融

南宋服饰制度构建起精密的身份标识体系。官员常服依品级分紫、绯、绿三色,其中紫色织锦需用“天下乐晕锦”等18种特殊纹样,腰间玉带雕饰从十二章纹到戏童图案皆有严格规定。命妇礼服更将等级差异具象化:皇后袆衣绣翟十二行,配九龙四凤冠;而普通命妇仅能穿着“上襦下裙”的简化礼服。

在民族文化交流层面,服饰成为文化博弈的战场。为抵御金元服饰影响,南宋刻意强化传统汉服元素:男性圆领袍袖宽增加20%,恢复交领深衣制式;女性则发展出独特的“三襕裙”,通过层叠缝制强化华夏衣冠的视觉特征。但出土实物显示,贵族服饰中仍存在貂袖、狮纹等北方元素,印证了文化交融的复杂性。

服饰镜像中的南宋文明特质

南宋服饰文化呈现出守正与创新的双重面向。在程朱理学框架下,它通过规范维系社会秩序;在商品经济推动下,又以工艺突破催生审美革命;更在民族碰撞中完成文化符号的重构。这种多维特性使南宋服饰超越单纯的物质文化范畴,成为观察12-13世纪中国社会转型的关键镜像。未来研究可进一步关注海上丝绸之路对服饰纹样的影响,以及纺织技术革新与社会生产关系之间的互动机制,这将为理解宋元之际的文化嬗变提供新视角。