在乡村振兴战略推动下,乡村文化墙浮雕已突破传统装饰功能,演变为承载集体记忆、激活文化基因的立体叙事媒介。以四川南岸美村生态博物馆为例,设计师通过“记忆盒子”的穿插手法,将耐候钢板、玻璃等现代材料与传统川西建筑肌理结合,既保留了白墙灰瓦的农舍风貌,又以浮雕墙为载体呈现数字化摩尔纹景墙,实现历史记忆与当代审美的共生。这种设计实践表明,浮雕墙不仅是空间装饰,更是文化符号的转译系统,其核心在于对乡村文脉的深度挖掘与创新表达。

在陕西党家村的实践中,研究者将红色文化元素融入浮雕设计,通过窑洞、剪纸、腰鼓等符号的立体化呈现,构建出具有地域特质的叙事体系。这种手法呼应了南开大学“拾光南开”团队为汉语言文化学院设计的浮雕墙,其阳刻的“仁、义、礼”等汉字与阴刻的《道德经》经文形成视觉对话,以道家哲学为基底重构空间的文化张力。由此可见,浮雕墙的创作需建立在对地方文献、民俗仪式、建筑形制的系统性研究之上,而非简单的图案移植。

二、材料工艺与空间语境的创新融合

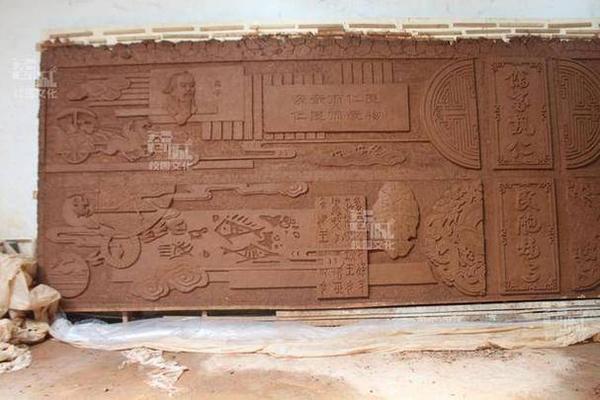

浮雕墙的材料选择与制作工艺直接影响其艺术表现力与可持续性。福建青石浮雕墙的案例显示,石材需根据雕刻复杂度与安装环境进行差异化处理:罗源青石因颗粒细腻适合精细雕刻,而古田青石则通过荔枝面处理增强抗风化能力。这种技术理性在井陉县“乡村画卷”公司的实践中进一步延伸,其墙绘团队结合3D打印技术与手工彩绘,在混凝土墙面实现浮雕肌理与平面绘画的层叠效果,创造出虚实相生的视觉体验。

技术的迭代并未削弱传统工艺的价值。河北青石浮雕制作流程中,粗雕阶段仍依赖凿子、锤子等工具进行轮廓塑造,细雕时则引入激光定位技术确保图案精度。这种“低技”与“高技”的共生模式,在广东万里长城主题浮雕墙中得到印证:传统灰塑技法与数字投影结合,使静态浮雕在不同光线条件下呈现动态叙事效果。材料与工艺的创新,实质上是乡村物质性与现代技术逻辑的再平衡过程。

三、社会功能与社区参与的协同演进

作为公共艺术载体,浮雕墙的设计需回应社会治理与社区共建的双重需求。华容县砂山村将村规民约、家风家训转化为浮雕图案,通过村民议事会征集设计意见,使文化墙成为基层治理的视觉化契约。这种参与式设计模式在沿河土家族自治县得到制度化发展,当地通过“四在农家”建设计划整合党建资源,形成“专家设计框架+村民填充内容”的协作机制。

社会功能的拓展催生了新的空间范式。池州市在美丽乡村建设中,将浮雕墙与数字化管护系统联动,二维码植入技术使游客可通过扫码获取民俗故事、农产品信息,推动文化墙向“智慧交互平台”转型。这种转变在济南卓异墙绘的实践中体现为功能性分区设计:党建宣传区采用高浮雕强化视觉引导,农耕文化区则以浅浮雕结合实物展示增强体验感。浮雕墙由此超越单向度传播,成为激活乡村社会网络的多维接口。

四、生态美学与可持续设计的价值重构

在生态宜居理念驱动下,浮雕墙正从景观装饰转向生态系统调节器。东南大学团队在南岸美村项目中,利用耐候钢板的氧化特性形成随时间变化的色彩层次,使建筑立面与周边荷塘植被产生季节呼应。这种动态美学在石家庄井陉县的“网红墙”设计中进一步深化,团队通过种植攀援植物与浮雕图案共生,构建出具有微气候调节功能的“活性表皮”。

可持续性考量贯穿于全生命周期。青石浮雕制作强调“零废弃”理念,边角料被转化为景观小品或铺地石材;而安徽某乡村采用竹纤维复合材料制作可拆卸浮雕模块,既降低运输成本,又便于内容更新。这些实践揭示出,当代浮雕墙设计需在文化表达、生态效益、经济成本之间建立三元平衡模型。

总结与展望

乡村文化墙浮雕作为空间叙事媒介,已形成文化解码、技术创新、社会参与、生态调节四位一体的发展框架。未来研究可聚焦三个方向:其一,探索AR/VR技术与浮雕墙的增强现实交互,如南开大学团队构建的书法字库可升级为动态文化数据库;其二,深化社区共建机制,借鉴池州数字化管护经验建立村民主导的运维体系;其三,发展适应性材料体系,研发兼具地域特色与低碳属性的新型复合材料。唯有将浮雕墙置于乡村振兴的整体语境中,才能实现其从“视觉地标”到“文化操作系统”的质变。