慈溪的慈孝文化源远流长,其核心典故与东汉孝子董黯的“汲水奉母”及“为母复仇”故事密切相关。以下从董黯生平、文化影响及现代传承三方面展开:

一、董黯的孝行故事

1. 汲水奉母,孝感动天

董黯是西汉大儒董仲舒六世孙,幼年丧父,与母亲相依为命。其母患病时,思饮三十里外大隐溪(今余姚大隐镇)之水,董黯遂每日往返挑水,肩挑途中绝不换肩以保水质纯净。后为方便母亲,董黯携母迁居溪畔,母病竟奇迹般痊愈。乡邻感其孝行,将大隐溪改称“慈溪”,寓“母慈子孝”之意。

2. 为母复仇,义感汉帝

邻居王寄因嫉恨董母夸赞儿子孝行,趁董黯外出时殴打董母致其含恨离世。董黯隐忍至王母去世后,杀王寄祭母,并自首官府。汉和帝感其孝义,赦免其罪并诏为郎中,董黯拒官隐居。此事成为古代“孝义复仇”的典型案例,进一步强化了董黯的传奇地位。

二、慈溪之名的文化渊源

1. 地名由来

唐代开元年间,首任慈溪县令房琯受董黯故事启发,以“慈溪”命名新设县,奠定了慈溪县近千年的行政基础(738-1954年)。慈城作为县治长达1216年,成为慈孝文化的发源地。

2. 慈孝符号的扩展

南宋学者杨简将城北阚湖更名“慈湖”,与“慈溪”“慈城”共同构成“慈”文化体系。明代因县印丢失,县名曾短暂改为“慈谿”(“谿”为“溪”异体字),1956年复名“慈溪”。

三、慈孝文化的现代传承

1. 古迹与民俗

慈城现存董孝子庙、孝子井等遗迹,慈湖公园内水杉林、梅花林等景观亦与慈孝文化关联。宁波轨道交通线串联东钱湖与慈城,形成古今文化纽带。

2. 社会治理与价值观

慈溪将传统孝道扩展至社会公益,如设立“十大孝子”评选、推动企业参与慈善(2014年成为浙江唯一六星级慈善城市),并通过居家养老等政策践行“老吾老以及人之老”的理念。

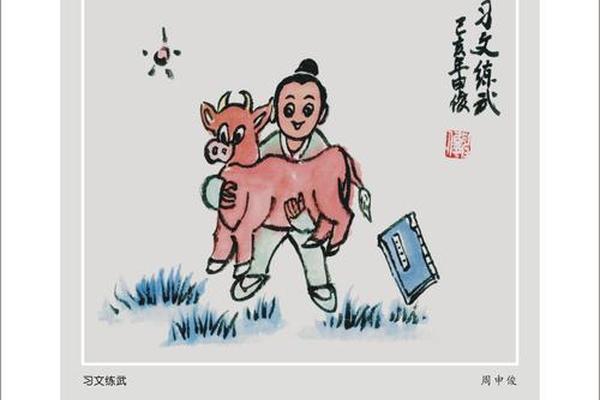

3. 文学与艺术传播

董黯故事被写入《太平御览》《法苑珠林》等典籍,敦煌遗书《孝子传》及现代文学作品中亦有体现,其形象在壁画、砖雕等艺术形式中成为孝道符号。

董黯的孝行不仅是慈溪地名与文化的精神源头,更通过历史演变融入地方治理、艺术创作及社会,形成“慈孝参天树,美德枝常青”的鲜活传统。慈溪以“慈”为核,将个体孝行升华为城市品格,成为中华慈孝文化的典型样本。