在江汉平原腹地,有一座以“孝”命名的城市——湖北孝感。这座城市的地名源自“以孝感天”的古老传说,承载着中国传统文化中最深沉的情感密码。孝文化公园作为这座城市的精神地标,将董永“卖身葬父”、黄香“扇枕温衾”、孟宗“哭竹生笋”三大孝德故事凝练为具象化的文化符号,让千年孝脉在槐荫树下、滚子河畔生生不息。这三个故事不仅是孝感城市精神的基因图谱,更是中华孝道文明的活态传承。

一、历史脉络中的孝道烙印

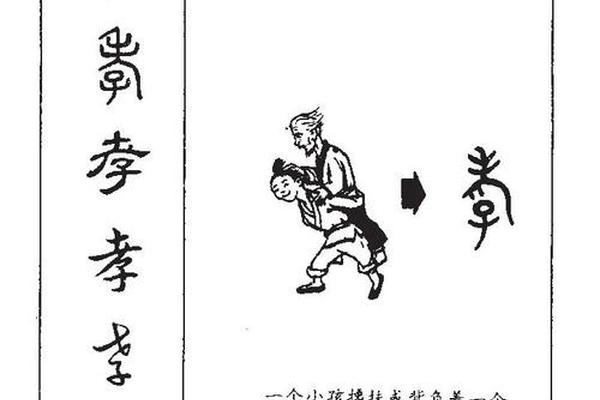

孝感“三孝”的历史渊源可追溯至汉唐时期。据《搜神记》与《后汉书》记载,董永为西汉山东千乘人,迁居安陆(今孝感云梦)后以“卖身葬父”感动天地,其故事被列入《二十四孝》并衍生出“天仙配”神话。黄香作为东汉江夏安陆人,九岁丧母后以“冬温席、夏扇枕”侍奉父亲,其孝行被《东观汉记》誉为“天下无双”。三国时期孟宗“哭竹生笋”的典故,则通过《三国志》注引流传后世,成为孝感孝文化的重要支点。

这些故事的形成与传播,与孝感独特的地理人文环境密不可分。古云梦泽的浩渺水域孕育了农耕文明对家庭的重视,而荆楚文化中“重巫敬祖”的传统进一步强化了孝道观念。南朝宋孝武帝设“孝昌县”、后唐庄宗改“孝感”之名的行政沿革,使得孝道从民间传说升华为官方意识形态。正如《孝感县志》所载,明清时期当地记载的孝子已达672人,形成“以孝立城”的文化生态。

二、空间叙事中的文化表达

孝文化公园通过景观设计构建起立体化的孝道叙事体系。槐荫公园内高达12米的董永与七仙女双人雕塑,以青铜材质再现“槐荫证婚”的历史瞬间,其底座镌刻的《天仙配》唱词与声光装置形成沉浸式文化体验。黄香文化园内“温衾亭”采用汉代建筑形制,地面镶嵌的二十四节气铜雕,隐喻着孝子不分寒暑的侍奉之心。孟宗园区的“孝竹幽径”运用AR技术,游客触碰竹节即可触发“雪地哭竹”的全息影像,让传统故事焕发现代活力。

这种空间叙事策略体现了“孝道符号学”的创新实践。学者李守义指出:“将孝道转化为可感知的物质载体,是传统文化现代转型的关键。”公园内设置的“新二十四孝”互动墙,通过触摸屏技术将“陪父母旅行”“教父母使用智能手机”等现代孝行准则可视化,实现了孝道内涵的创造性转化。2023年建成的“孝感时空长廊”,更以数字沙盘展现从古云梦泽到现代都市的孝文化演变,印证了费孝通所言“文化自觉需要历史纵深与当代阐释的双重维度”。

三、社会肌理中的价值重构

孝文化公园不仅是景观空间,更是社会治理的创新试验场。公园运营方与湖北工程学院合作的“孝心银行”项目,将志愿者服务时长折算为“孝德积分”,可兑换家政服务或医疗资源反哺社区老人。数据显示,该项目实施两年间已积累服务时长超10万小时,惠及2.3万空巢老人。这种“代际孝道循环”模式,正是对《孝感市中华孝文化名城建设实施意见》中“大孝”理念的生动诠释。

在文旅融合层面,公园开创了“孝道经济”新模式。依托“三孝”IP开发的剪纸盲盒、孝廉竹简等文创产品,年销售额突破500万元;打造的《天仙配》沉浸式剧场,将传统戏曲与现代舞美结合,单场观众可达800人次。正如旅游学者李勉所言:“孝文化旅游应从观光消费升级为价值消费,让游客在体验中完成文化认同”。2024年启动的“孝文化形象标识全球征集”活动,更推动地方文化符号走向国际传播。

四、文明对话中的当代启示

孝感“三孝”的当代价值,在于其提供的解决方案。面对老龄化社会的银发浪潮,公园推行的“孝厨幸福食堂”采用“补贴+企业认养+志愿帮扶”模式,既传承“菽水承欢”的古训,又创新社区养老服务体系,目前已建成256个助餐点。在青少年教育领域,“孝德研学课程”融入VR孝行体验、孝心树认养等活动,使抽象道德规范转化为可践行的行为准则。

这种传统与现代的对话,揭示了孝道文化的新可能。德国汉学家顾彬在考察孝文化公园后评价:“中国孝道不是简单的服从,而是充满情感互惠的生命智慧。”日本德孝研究会的对比研究显示,孝感将“家庭孝道”扩展为“社会公德”的实践,为东亚儒家文化圈提供了转型样本。未来可深化孝道心理学、代际数字鸿沟应对等跨学科研究,探索传统文化应对现代性挑战的创新路径。

孝脉永续的精神密码

从槐荫树的传说走向孝厨食堂的烟火,从滚子河的治理升华为生态文明理念,孝文化公园见证着“三孝”精神从历史深处走向现代生活的创造性历程。这里每一块刻着孝经的景石、每场孝德主题的实景演出、每个“孝心摊位”的民生温度,都在诉说着一个真理:真正的孝道传承,既要守护“卖身葬父”的精神高度,更要构建“老有所养”的制度厚度。当我们在孝感三孝的故事中读懂“孝的N次方”时,便触摸到了中华文明生生不息的精神密码。