在全球化与现代化的浪潮中,传统民俗与现代生活的关系始终处于动态平衡之中。一方面,工业化进程加速了社会结构的解构,短视频平台上的汉服博主与直播带货中的非遗手艺人形成鲜明对比;城市更新中的仿古街区与数字博物馆的虚拟文物展厅,又在重构着传统文化的生存空间。这种碰撞与融合不仅关乎文化基因的存续,更映射着人类在物质丰裕时代对精神家园的深层追寻。

一、碰撞中的文化阵痛

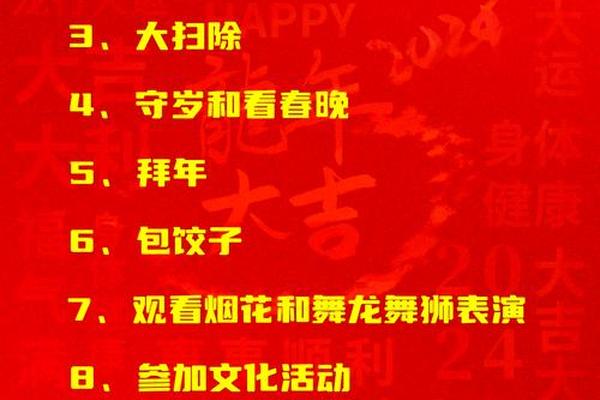

现代社会的效率至上面临着传统仪式的时空挑战。春节返乡潮中,年轻人用抢票软件争分夺秒,却不得不在年夜饭桌上遵循长辈们慢节奏的祭祀流程。这种矛盾在殡葬改革中尤为突出,火葬制度的推行与传统土葬习俗的冲突,导致部分地区出现"二次土葬"的荒诞现象。北京798艺术区的旧厂房改造,既保留了工业时代的建筑肌理,又植入现代艺术元素,这种空间重构折射出文化符号的断裂与重组。

技术革命正在重塑文化记忆的载体。当AR技术复原敦煌壁画时,壁画修复师的手工技艺面临失传危机;短视频平台上的非遗传承人用特效展示剪纸艺术,却消解了传统师徒口耳相传的文化语境。苏州评弹艺人开设直播课堂,既扩大了受众群体,也引发"快餐式传播是否破坏艺术完整性"的争议。这些现象揭示:技术赋能与文化本真性之间需要建立新的平衡点。

代际认知差异加剧文化断层。90后设计师将苗族银饰元素融入智能穿戴设备,老匠人却担忧这种创新稀释了图腾的文化寓意。广州永庆坊改造中,原住民对骑楼建筑的现代化改造产生身份焦虑,而年轻租户则追求loft空间与传统结构的混搭美学。这种认知鸿沟要求我们重新定义"传统"的边界——是凝固的标本还是流动的基因?

二、融合创新的实践路径

商业价值重构为传统文化注入新活力。故宫文创年销售额突破15亿元,将宫廷美学转化为现代生活用品;河南卫视《唐宫夜宴》用全息技术再现盛唐气象,观看量超30亿次。这种产业化转型不仅创造经济价值,更形成文化传播的"破圈效应"。上海外滩源的改造保留石库门建筑形制,内部植入设计师买手店,实现历史空间与现代消费的共生。

科技赋能开启文化传承新维度。区块链技术用于非遗数字确权,敦煌研究院的"数字藏经洞"项目让千年文物在虚拟世界重生。3D打印技术复原残损青铜器,AI算法破解甲骨文字密码,这些技术手段既保护物质遗产,又拓展文化解读的可能性。成都"夜游锦江"项目通过光影技术重现《蜀川胜概图》,使历史场景获得沉浸式表达。

教育体系正在重塑文化认知方式。中小学开展的"非遗进校园"活动,将剪纸、扎染转化为STEAM课程;高校设立的数字人文专业,培养既懂文物修复又掌握VR技术的复合型人才。香港中华婚仪巡礼展示五个朝代的婚服演变,配合学术讲座深化公众理解,这种展教结合的模式提升文化传播深度。

三、价值重构的文化逻辑

现代性焦虑催生文化返祖现象。日本建筑师隈研吾设计的中国美院民艺博物馆,用瓦片幕墙营造传统意境,实则运用数字化建造技术。这种"技近乎道"的实践,反映出现代人对机械化生活的反抗,试图在传统工艺中寻找治愈力量。北京胶囊旅馆将四合院空间解构重组,满足都市人"大隐隐于市"的精神需求。

文化混血产生新的美学范式。法式中国风家具将洛可可线条与明式家具结合,宋式美学通过极简设计焕发现代生机。这种跨文化嫁接不是简单的符号堆砌,而是基于深层文化逻辑的创造性转化。深圳"锦绣中华"主题公园用微缩景观呈现传统文化,实则构建后现代语境下的文化认知图谱。

文化自信需要建立新型评价体系。当李子柒的田园视频引发文化输出讨论时,学界开始反思"原真性"标准是否适用数字时代。山东大学《民俗研究》指出,广场舞既是健身潮流,也是传统社火活动的都市变体,这种民间智慧的自我更新能力,构成文化生命力的核心。

在元宇宙与人工智能的时代,传统文化将面临更复杂的生存环境。建议建立"文化基因库",运用大数据分析民俗演变规律;发展"数字孪生"技术,实现文化遗产的动态保护;完善文化补偿机制,让传统技艺传承人获得知识产权收益。未来的文化融合,或许会在脑机接口与皮影戏的结合中,在量子计算与周易智慧的对话里,书写新的文明篇章。这种传统与现代的辩证运动,终将证明:文化的生命力不在于固守形式,而在于持续回应人类对意义世界的永恒追问。