京剧(Peking Opera)作为中国传统文化的瑰宝,承载着数百年的历史积淀与艺术智慧。它不仅是中华文明的一张文化名片,更是世界戏剧舞台上独树一帜的表演形式。从18世纪末的徽班进京到今日的国际舞台,京剧以其独特的唱腔、程式化的动作和象征性的美学语言,构建了一个跨越时空的艺术宇宙。本文将从历史溯源、艺术内核、国际传播与现代传承四个维度,系统解析京剧文化的精髓。

历史溯源:徽班进京与艺术融合

京剧的形成堪称中国戏曲史上的“文艺复兴”。1790年,为庆祝乾隆皇帝八旬寿诞,三庆、四喜、春台、和春四大徽班相继入京,开启了南北戏曲交融的新纪元。徽剧带来的“二黄”腔调与湖北汉调的“西皮”声腔在北京相遇,如同长江与黄河的交汇,激发出新的艺术生命力。这一时期的戏曲改革家们创造性地将昆曲的典雅身段、秦腔的豪迈唱法、梆子戏的节奏韵律熔于一炉,形成“皮黄合流”的声腔体系。

值得注意的是,京剧的命名本身蕴含着文化地理的演变轨迹。1876年《申报》首次使用“京剧”称谓,而北伐后北京更名北平期间又被称为“平剧”。这种名称的流变折射出近代中国政治文化中心的迁移历程。正如戏曲学者齐如山所言:“京剧实为集南北戏曲之大成者,其形成过程恰似中国版图的隐喻——四方文化向中心凝聚。”

艺术内核:四功五法与舞台美学

京剧表演体系以“唱念做打”四功为核心,辅以“手眼身法步”五法,构建起独特的戏剧语法。其中,“千斤话白四两唱”的艺谚道出了念白的重要性。韵白以湖广音为基础,融入中州韵的古典韵律,如《贵妃醉酒》中杨玉环的念白:“海岛冰轮初转腾”,字字如珠落玉盘,既保留古汉语的声调之美,又形成特殊的戏剧腔调。

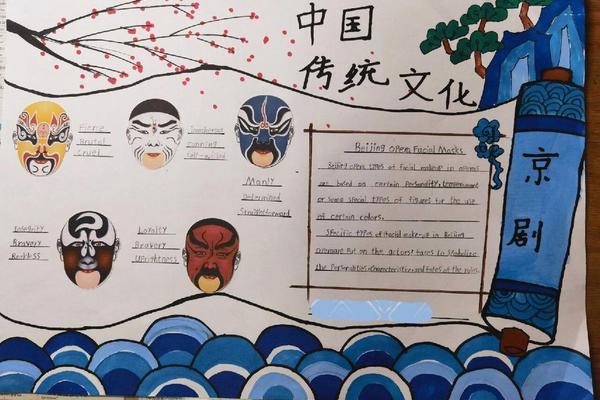

脸谱艺术堪称京剧最直观的文化符号。红色象征忠义(如关羽),白色代表奸诈(如曹操),黑色体现刚正(如包拯),这些色彩符号系统早于西方符号学理论数百年。现代研究发现,京剧脸谱的纹样构成包含太极阴阳、五行相生等传统文化密码,如张飞“蝴蝶脸”暗含“福寿双全”的民间寓意。

音乐伴奏体系则展现出东西方音乐思维的差异。以京胡为主的“文场”与锣鼓组成的“武场”构成二元对立,前者如《霸王别姬》中虞姬舞剑时的胡琴独奏,以单线条旋律营造空灵意境;后者在《三岔口》夜斗场景中,通过板鼓的轻重缓急模拟黑暗中的刀光剑影,实现“无光之景”的戏剧奇迹。

国际传播:从文化使者到世界遗产

20世纪初,梅兰芳访日、访美演出掀起了西方世界对京剧的认知革命。1930年纽约时报评论称:“梅氏的手势如同莫尔斯电码,虽不解其意却震撼心灵。”这种跨文化传播中的误读与再创造,恰是京剧美学普世价值的体现。2010年京剧入选联合国非遗名录,评审委员会特别指出其“通过程式化表演沟通人类情感”的独特价值。

当代京剧的国际传播呈现出多元路径。张火丁在维也纳金色大厅的《锁麟囊》演出,将西皮二黄与交响乐并置;吴兴国《欲望城国》用麦克白故事重构京剧叙事,这些创新实践打破“传统即保守”的刻板印象。正如文化人类学家列维·斯特劳斯所言:“京剧演员的身体是文化拓扑学的活标本,每个动作都在重述人类共有的情感图谱。”

现代传承:教育创新与数字赋能

面对流行文化的冲击,京剧教育正在经历范式转型。北京市在78所中小学开设的“京剧进课堂”项目,创造性地开发了VR脸谱绘制、动作捕捉系统辅助身段教学等新方法。研究数据显示,采用混合现实技术的教学组,学生唱腔准确率提升37%,这表明科技手段能有效降低传统艺术的学习门槛。

数字技术为京剧传承开辟新维度。故宫博物院利用3D扫描技术重建清代宫廷戏台,复原《升平宝筏》的立体演出场景;抖音平台上京剧挑战赛话题播放量突破20亿次,其中95后用户占比达63%。这种“数字戏台”的兴起,验证了传播学家麦克卢汉“媒介即信息”的预言——新技术正在重塑传统艺术的接受方式。

京剧作为活态的文化基因库,既承载着“以歌舞演故事”的古老戏剧本质,又持续回应着现代审美诉求。从徽班进京的文化融合,到数字时代的跨界创新,这部行走的中华文明史启示我们:传统艺术的当代转化,需要在保持本体特征的基础上,构建多层次传播体系。未来研究可深入探讨神经美学视角下的京剧接受机制,或借助大数据分析不同文化背景观众的审美差异,为构建人类戏剧共同体提供理论支撑。唯有在传统与现代的对话中,京剧才能真正实现“各美其美,美美与共”的文化使命。