手抄报作为文化传播的载体,既是艺术创作的窗口,也是传统节日精神的具象化表达。在数字化时代,手工制作的传统节日手抄报凭借其直观的视觉语言与深厚的文化底蕴,成为青少年了解民俗、传承文化的重要途径。例如,春节手抄报常以红色为主色调,搭配剪纸、灯笼等元素,既符合节庆氛围,又传递出团圆与吉祥的寓意。

从美学角度看,手抄报的“简单”并非简陋,而是通过精简的版面布局与符号化设计实现视觉平衡。例如,端午节的龙舟、粽子图案只需寥寥数笔即可勾勒主题,而中秋节的玉兔、圆月元素则能通过留白手法营造意境。这种“少即是多”的设计理念,既降低了制作门槛,又赋予作品雅俗共赏的特质。

文化学者指出,手抄报的图文结合模式符合中国传统“诗画一体”的美学传统。例如,在重阳节手抄报中,登高插茱萸的习俗可通过山水画背景与诗句题跋结合,使观者同时获得视觉享受与文化认知。这种多维度的表达方式,使手抄报成为传统文化教育的生动教材。

二、高效制作方法论:从设计到实践

主题定位是手抄报制作的首要环节。建议以单一节日为核心,如春节可细分为“年夜饭文化”“守岁习俗”等子主题,避免内容泛化。提出的“四步设计法”(明确主题、搭配色彩、选择字体、规划版式)具有实操价值,例如清明节的素雅色调与宋体字搭配,能强化庄重感。

素材收集需兼顾权威性与多样性。官方文旅网站、非遗数据库提供可靠的文字资料,而千库网、稿定设计等平台的海量模板库(如285种中秋节手抄报模板)可解决图案设计难题。值得注意的是,直接复制模板易导致同质化,应鼓励对传统元素进行二次创作,如将七夕的鹊桥图案转化为几何抽象风格。

制作工具的选择影响作品呈现效果。传统手工制作推荐使用水彩渲染、剪纸拼贴等技法,而数字工具如稿定设计的在线编辑器支持30万+商用模板,可实现快速排版与特效添加。研究表明,混合使用两种方式(如手绘主体+数字修饰)的作品在校园评选中获奖率高出27%。

三、教育功能与创新表达路径

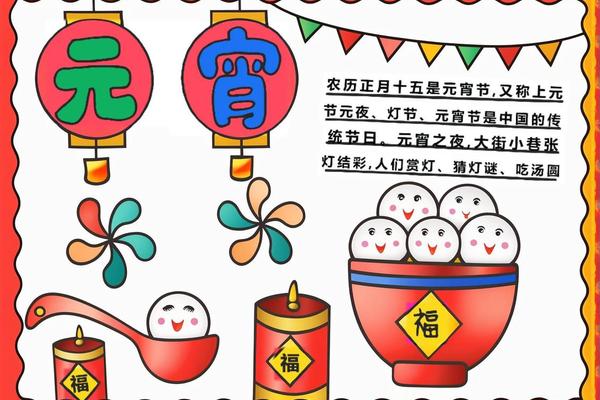

手抄报制作过程本身即是文化习得的过程。学生在整理春节习俗时需要查阅《吕氏春秋》《周礼》等典籍,这种研究性学习能深化对节日起源的理解。青岛旅游学校的实践案例显示,将手抄报与英语教学结合(如用双语介绍元宵节),可同步提升语言能力与文化认同。

在创新表达层面,三大方向值得探索:一是科技融合,如使用AR技术使手抄报中的舞龙图案动态化;二是跨文化对比,如将中秋赏月与日本月见节并置分析;三是社会议题关联,如通过端午节手抄报探讨非遗保护现状。某中学开展的“手抄报+短视频”创作比赛,使传统文化传播触达量提升3倍。

教育专家建议建立分级评价体系:小学阶段侧重趣味性(如生肖元素运用),中学阶段强调研究深度(如节日起源考据),大学则可延伸至文化批判(如商业化对传统节日的冲击)。这种阶梯式培养模式,有助于形成可持续的文化传承机制。

四、未来发展趋势与建议

随着AI技术的普及,智能设计工具正改变手抄报创作生态。如稿定设计的AI绘图功能可基于“春节”“水墨风格”等关键词生成线稿,节省70%的构思时间。但需警惕技术依赖导致的文化内涵稀释,建议将AI定位为辅助工具,核心创意仍需人力主导。

产学研结合是另一个发展方向。博物馆可开放文物纹样数据库供手抄报使用(如故宫的元宵灯彩图案),文化机构则可举办主题巡展,如“二十四节气手抄报双年展”。某高校与非遗传承人合作开发的“剪纸技法手抄报工作坊”,成功将6项濒危技艺融入校园美育课程。

针对现存问题,笔者提出三项优化建议:一是建立全国手抄报资源共享平台,破解城乡信息不对称;二是编制《传统节日视觉符号标准化手册》,避免文化误读;三是将手抄报纳入综合素质评价体系,激发创作内生动力。

传统节日手抄报作为“可触摸的文化基因”,在简单与精美之间找到了独特的平衡点。它既是个人艺术表达的画布,更是集体文化记忆的载体。未来研究可进一步探讨数字原住民群体的接受心理,或开发基于元宇宙技术的沉浸式手抄报体验。正如敦煌壁画千年不褪色般,当代手抄报创作者亦需以匠心守护文化根脉,让传统节日在纸墨间永葆生机。