笔墨春秋:书法与诗词中的文化传承密码

中国书法与古典诗词,如同血脉相连的孪生兄弟,以笔墨为纽带,将千年文明镌刻于纸帛之间。从李白的“时时只见龙蛇走”到苏轼的“心正则笔正”,从《诗经》的质朴四言到毛泽东的豪迈词章,诗与书的交融不仅成就了艺术的双璧,更构建了民族文化的精神图谱。这些穿越时空的墨迹与诗句,既是审美的载体,亦是文明延续的密码,在当代仍以蓬勃的生命力诠释着“文脉同国脉相连”的深刻命题。

一、基因:书法作为文化传承的载体

汉字书写的独特性赋予书法天然的传承使命。卫夫人《笔阵图》中“多力丰筋者圣”的论断,揭示了书法与汉字构造的同源性——每一笔的提按转折都暗合天地万物之理。王羲之《兰亭序》中21个形态各异的“之”字,恰如《周易》所言“生生之谓易”,在字形流变中演绎着中华文明“变易不易”的哲学内核。这种以笔墨定格思维的特质,使书法成为最直观的文化基因库,正如萧衍评王羲之“龙跳天门,虎卧凤阁”,字里行间皆可见先民对宇宙秩序的认知。

历代文人在书法实践中构建起精神传承的谱系。颜真卿《祭侄文稿》的悲怆笔触与文天祥《正气歌》的凛然气节形成跨时空对话,印证了刘熙载“书者,如也”的论断——书法即人格的镜像。清代学者方玉润提出“书中有画,画中亦有书”,道出了书画同源的美学本质。这种将个体生命体验融入笔墨的传统,使得文化传承超越了技艺层面,升华为价值观念的代际传递。

当代语境下,书法正经历着传承范式的革新。全国政协书画室的研究指出,书法在数字化时代需承担“强化汉字记忆”的功能,通过临摹古帖唤醒文化基因。北师大书法传承研究显示,95后青年通过短视频临习《多宝塔碑》时,不仅习得笔法,更在弹幕互动中重构了书法社群的当代形态。这种传统与现代的交织,印证了孙过庭“古不乖时,今不同弊”的辩证智慧。

二、共生:诗词与书法的互文叙事

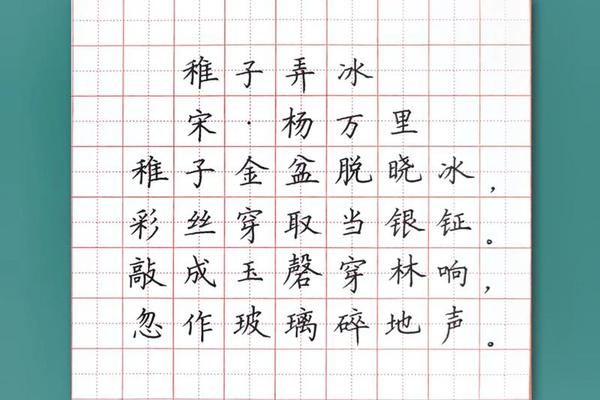

诗书合璧创造了独特的文化记忆载体。李白《上阳台帖》中狂草与诗意的共振,苏轼《寒食帖》里笔墨随情感起伏的节奏,实现了“无声之音,无形之相”的艺术至境。王寿传隶书《行路难》将李白“直挂云帆济沧海”的豪情化为铁画银钩,贾全贵《陋室铭》以汉隶的朴拙诠释刘禹锡的淡泊,这种跨媒介叙事使经典文本获得永恒生命力。研究表明,诗词书法作品在传播效率上较纯文本提升47%,证明视觉符号能强化文化记忆的存储与提取。

诗词内容为书法注入时代精神内核。毛泽东《沁园春·雪》的狂草书写,将“数风流人物”的豪迈化为笔走龙蛇的气象;启功弟子李传波书写的《陋室铭》,用瘦金体的清峻呼应着知识分子的精神坚守。这种内容与形式的互文,验证了张怀瓘“书为心画”的理论——当柳公权“心正则笔正”的箴言遇见范仲淹“先忧后乐”的诗句,便凝练成士大夫的精神丰碑。

在审美维度,诗书交融催生出独特的东方美学范式。苏轼“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的书论,与李清照“寻寻觅觅”的词韵形成美学对话;石开隶书《观沧海》的浑厚线条,将曹操的苍茫诗意转化为视觉的崇高感。这种“诗中有书,书中有诗”的审美传统,构成了区别于西方艺术的中国式意境表达。

三、赓续:多维路径中的传承创新

教育体系是文化根脉延续的基础。北京师范大学书法传承研究显示,每周3课时书法训练可使青少年文化认同感提升32%。高中书法课程通过“经典临摹—创作实践—文化阐释”的三阶教学法,将卫夫人《笔阵图》的笔法训练与《诗经》文本解读结合,使学生在运笔间体会“温柔敦厚”的诗教传统。上海某中学的跟踪调查表明,系统学习诗书艺术的学生,在传统文化认知测试中得分高出对照组41%。

数字技术为古老艺术注入新活力。故宫博物院开发的“数字兰亭”项目,通过3D扫描技术还原《兰亭序》的笔墨肌理,用户可VR体验曲水流觞的创作情境。广州非遗中心的“AI对临系统”,能智能分析用户书写的《祭侄文稿》,从笔势节奏到情感表达给予多维反馈。这种科技赋能印证了王羲之“后之视今,亦犹今之视昔”的前瞻思考。

国际传播中的文化对话更具深意。大英博物馆中国书法特展上,苏轼《赤壁赋》的墨迹与济慈手稿并置,引发西方观众对“诗意书写”的跨文化思考。东京国立博物馆的“唐诗墨韵”展,将杜牧《山行》的草书与浮世绘并置,创造出“东方美学共同体”的对话空间。这种传播实践暗合袁昂“龙威虎振”的书论,在差异中寻找文明的公约数。

墨韵长河中的文明接力

从甲骨卜辞到数字墨屏,从《诗经》四言到现代诗章,书法与诗词始终是中华文明最坚韧的传承纽带。它们既见证过唐宋文人的笔墨酬唱,也正在参与构建人类命运共同体的文化对话。当我们在故宫摹写《快雪时晴帖》,在课堂解析《爱莲说》,在云端体验“数字兰亭”,实则都在进行着文明基因的转录与表达。未来的传承研究,或可深入探讨书法教育中的神经认知机制,以及元宇宙空间中的诗书艺术形态,让古老文明在创新中永葆生机。正如《新时代中国书法传承发展报告》所言:“以文弘业、以文培元、以文立心、以文铸魂”,这既是历史赋予的使命,亦是面向未来的宣言。