中国传统文化中的节日体系承载着五千年的农耕文明与哲学智慧,在全球化语境下,其英文译介不仅是语言转换的艺术,更是文化主权的话语实践。从《韦氏英语大词典》将"Ch’ing Ming"(清明)作为独立词条收录,到联合国教科文组织将端午节列入人类非物质文化遗产,这些节日的跨文化传播正经历着从"他者阐释"到"主体发声"的深刻转型。本文将从语言学、文化符号学、教育学三重维度,解构中国传统节日英译体系的建构逻辑。

译名流变中的文化博弈

英语世界对中国传统节日的认知经历了三个阶段:早期传教士主导的音译阶段(如Chunjie),殖民语境下的功能化意译阶段(如Dragon Boat Festival),以及当代文化自觉时期的复合型译介阶段。牛津词典收录"Qingming Festival"时特别标注其包含"踏青"与"祭祖"双重内涵,这种解释性翻译突破了早期单纯对应"Tomb-sweeping Day"的局限,反映出国际社会对中华文化复杂性的认知深化。

音译策略的复兴值得关注。2022年新版《柯林斯词典》将"Chunjie"与"Spring Festival"并列为春节的标准译名,这种语言现象背后是文化话语权的争夺。正如语言学家曾泰元指出,当"Moon Festival"(月亮节)在西方语境中产生星巴克月饼营销异化时,"Mid-Autumn Festival"的直译反而强化了节气文化的专属性。这种译名选择本质上是对文化解释权的把控。

符号系统的跨介质重构

节日符号的英译需要完成从仪式行为到语义编码的转换。元宵节的"Lantern Festival"虽准确传达灯笼元素,却丢失了道教"上元赐福"的宗教维度。对此,北京外国语大学文化传播研究院提出"三级符号翻译法":核心符号直译(灯笼)、衍生符号意译(汤圆译作glutinous rice ball)、精神符号音译(将"上元"音注为Shangyuan并加注释)。这种分层翻译策略在故宫博物院官网的节日专题中得到实践应用。

数字符号的国际化呈现更具挑战。重阳节的"Double Ninth Festival"在西方容易引发"9·11"联想,部分学术著作开始采用"Chongyang Festival"音译配合数字解释。这种处理方式既保留了文化基因的纯粹性,又通过注释系统构建认知桥梁,类似《大英百科全书》处理日本"Bon Festival"(盂兰盆节)的方法。

教育场域的文化再生产

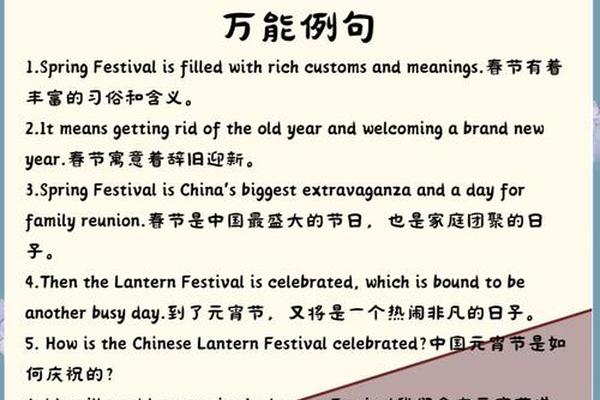

在基础英语教材中,节日文化的呈现呈现"去语境化"危机。人教版初中英语将春节简单对应"Chinese New Year",却未解释其与立春节气的农耕文明关联。对比剑桥国际英语教程中圣诞节单元包含历史沿革、宗教意义、家庭传统等三维解析,我国教材编纂需要建立更系统的文化阐释框架。北京师范大学外文学院实验的"文化树状图"教学法,以春节为树干,分支出历法体系(干支纪年)、观念(家族团聚)、美学符号(春联平仄)等枝叶,这种立体化教学范式值得推广。

数字化教育工具带来新的可能性。故宫博物院开发的"AR节日日历"应用,用户扫描英文版"Dragon Boat Festival"词条即可触发三维龙舟竞渡场景,并通过语音讲解屈原故事的不同学术解读。这种沉浸式学习将语言符号转化为多模态体验,使文化传播突破文字局限。

未来发展的多维路径

在实践层面,建议建立国家层面的传统节日译名审定委员会,整合语言学家、文化学者、外交人员等多方力量。可参照法国"法兰西学术院"对法式英语词汇的规范模式,定期发布权威译名指南。理论层面,急需构建中国特色的文化翻译学理论,突破西方翻译理论中的"文化缺省"预设,建立基于阴阳哲学的文化补偿机制。

技术革新为文化传播提供新引擎。清华大学自然语言处理实验室正在训练专门的文化翻译AI模型,该系统能识别"腊八粥"在不同语境下的文化权重——在食谱中直译为"eight-ingredient porridge",在宗教语境下则标注"Buddhist charity tradition"。这种智能化的语境适应能力,可能引发文化翻译范式的根本变革。

在全球文化版图重构的今天,中国传统节日的英译工程早已超越语言转换的技术范畴,成为文明对话的战略支点。从敦煌文博会采用"可触化翻译"技术让外国游客亲手制作端午香囊,到国际气象组织将二十四节气纳入气候监测体系,这些实践都在重塑文化传播的语法。当我们争论该用"Laba Festival"还是"Rice Porridge Festival"时,本质上是在界定文化解释的疆域——这既是语言的博弈,更是文明的自觉。