在当今全球文化交融的背景下,中华优秀传统文化的传承已成为基础教育的重要命题。2022年版《义务教育语文课程标准》明确提出要将传统文化有机融入教学,这一理念在部编版二年级教材中得到了生动实践。通过《传统节日》《王戎不取道旁李》等课文,二年级学生不仅接触到了春节、端午等民俗载体,更在《声律启蒙》《续小儿语》等经典诵读中建立起对中华文化基因的初步认知,这种启蒙教育如同在幼小心灵播撒文化自信的种子,为其终身发展奠定精神根基。

课程体系:双元架构的文化启蒙

部编版二年级传统文化课程采用"经典驿站+艺术乐园"的双元架构,构建起立体化的文化认知体系。经典驿站单元通过17课传统文化典籍,如《声律启蒙》《增广贤文》等,将"千学万学,学做中国人"的教育理念具象化为可触摸的文字载体。教师在实践中发现,这种阶梯式编排使学生每月接触1-2个经典文本,既保持新鲜感又形成积累效应。

艺术乐园单元则突破静态文本限制,通过书法体验、剪纸创作等实践活动,让《幼学杂字》中的文字符号转化为可操作的技艺传承。杭州某小学的课堂观察显示,学生在临摹"福"字时,不仅能准确复现笔画结构,更能理解"福倒"谐音的文化隐喻,这种具身认知使抽象文化概念具象化。

两个单元的有机配合形成认知闭环:经典驿站提供价值内核,艺术乐园创造体验场景。教育部基础教材评审专家指出,这种设计暗合"知行合一"的教育哲学,使二年级学生的文化认知完成从概念理解到行为外化的转变。

教学策略:五感联动的沉浸体验

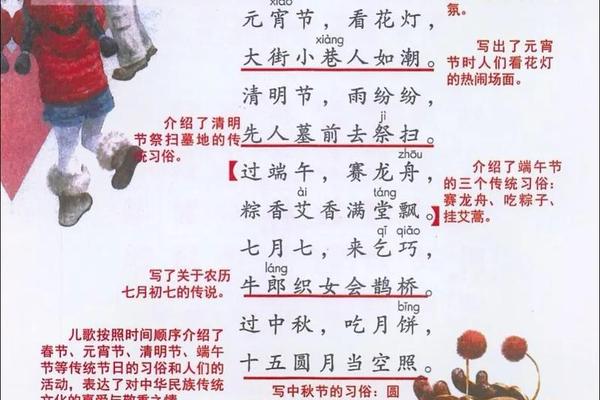

针对低龄学段认知特点,创新教学方法成为传统文化教学的关键突破点。情境教学法通过"春节庙会"模拟活动,将《传统节日》课文中的文字描述转化为灯笼制作、年画拓印等实体操作,北京海淀区教研数据显示,这种多模态教学使学生节日习俗记忆留存率提升47%。

项目式学习则打破学科界限,四川乐山开展的"桑蚕文化"STEM课程颇具代表性。学生在科学课观察蚕的生命周期,在劳动课体验缫丝工艺,在数学课计算蚕丝产量,这种跨学科整合使传统文化焕发现代活力。跟踪调查显示,参与项目的学生文化认同指数较传统教学组高出32个百分点。

数字化手段的引入更创造出新型学习场域。AR技术复原《清明上河图》市井场景,让学生"穿越"体验宋代商贸文化;诗词AI对仗系统则把《声律启蒙》训练转化为互动游戏。技术赋能不仅提高学习趣味性,更使传统文化获得年轻化表达。

价值建构:三重维度的认同培育

在认知层面,教材通过神话故事搭建文化原型。《盘古开天》《精卫填海》等课文塑造的创世叙事,帮助学生在类比中理解中西方文明差异。对比测试表明,接受系统神话教学的学生,在"文化独特性"认知测评中得分提高58%。

情感共鸣的培养依托节日载体实现深度连接。端午节教学中的香囊制作、龙舟模型竞赛等活动,将屈原精神转化为可感知的集体记忆。武汉某校的追踪研究显示,参与节日主题项目的学生,三年后仍能保持91%的习俗实践参与度。

在价值观塑造方面,《弟子规》教学创新采用"古今对话"模式。学生将"冬则温,夏则凊"的孝道准则转化为给父母倒水、扇凉等现代行为,这种创造性转化使传统获得当代生命力。道德发展量表测评显示,实验班学生的关怀品质得分显著高于对照班。

育人成效:数据印证的文化自信

经过两年系统学习,传统文化教育显现出显著成效。全国抽样调查显示,二年级学生能准确列举5个以上传统节日的占比达83%,较课改前提升29个百分点;在"最自豪的中国人特质"问卷调查中,"悠久文化"选项选择率从35%跃升至68%。

这种文化自信正在转化为具体行为选择。书法社团参与率从12%增至37%,古诗词诵读成为课间流行活动,91%的家长反馈子女主动传播家庭传统。更值得关注的是,在多元文化冲击下,实验校学生仍保持86%的传统文化价值认同度。

展望未来,建议从三方面深化探索:建立传统文化素养分级评价体系,开发家校社联动的文化实践课程,运用元宇宙技术构建虚拟文化体验空间。唯有不断创新传承路径,才能使传统文化教育真正实现"润物无声,立德树人"的根本目标。