在浩如烟海的中华文化典籍中,诗词文化与国学常识犹如两条璀璨的星河,承载着民族的精神密码。自《诗经》的"关关雎鸠"到唐诗宋词的璀璨星河,从四书五经的微言大义到诸子百家的智慧交锋,这些文化基因早已融入华夏儿女的血脉。当代编纂的《诗词文化常识大全》《国学文化常识大全》,正是将散落的文化明珠重新串联,为现代人搭建起理解传统文化的津梁。这些看似基础的知识体系,实则是打开中华文明宝库的金钥匙。

诗词流变的历史轨迹

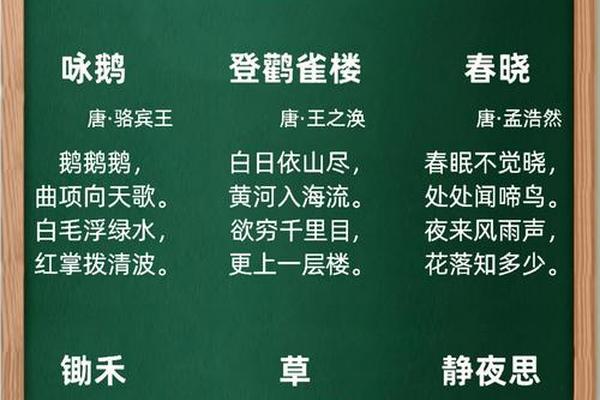

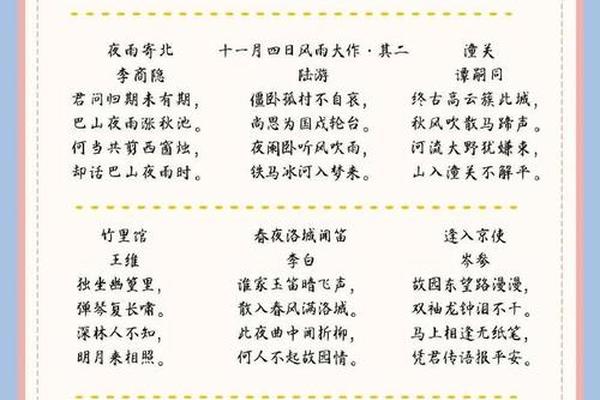

从《诗经》的"赋比兴"到楚辞的"香草美人",中国诗词经历了三千年的嬗变。先秦时期的诗歌注重实用功能,或用于祭祀,或用于讽谏。至魏晋时期,曹丕《典论·论文》提出"诗赋欲丽",标志着文学自觉时代的到来。唐宋时期格律诗臻于完善,苏轼"以诗为词"的革新,李清照"别是一家"的词论,都展现出诗词形式的突破。王国维在《人间词话》中指出:"一代有一代之文学",这个论断在诗词流变中得到完美印证。

诗词格律的演变折射着汉语音韵的发展轨迹。南朝沈约发现四声,唐代确立平仄对仗,宋代完善词牌格律,这些形式规范既是限制,更是艺术升华的阶梯。正如钱钟书在《谈艺录》中所言:"规矩乃自由之母",平仄的抑扬顿挫造就了汉语特有的音乐美。以杜甫《秋兴八首》为例,严格的格律不仅未束缚诗意,反而强化了沉郁顿挫的情感表达。

国学体系的构建逻辑

国学常识的体系化始于汉代"罢黜百家,独尊儒术",但真正的系统化要到宋代朱熹编订《四书章句集注》。经史子集的分类法,既体现了知识体系的层级,又暗含价值判断。清代《四库全书》的编纂,将这种分类法推向极致。朱自清在《经典常谈》中强调,这种知识体系"不是死的古董,而是活的文化基因"。

诸子百家的思想碰撞构成国学体系的多元底色。儒家强调"修身齐家",道家追求"道法自然",法家主张"以法治国",这些思想看似对立,实则互补。现代学者余英时认为,这种"和而不同"的思想格局,正是中华文明延续至今的奥秘。以《周易》为例,其"变易"思想既影响儒家"穷变通久"的革新意识,也滋养了道家"与时俱化"的处世哲学。

文化符号的现代解码

诗词中的经典意象承载着民族集体记忆。李白的"明月"寄托乡愁,苏轼的"大江东去"抒写历史沧桑,这些意象经过千年沉淀,已成为文化原型。叶嘉莹在《迦陵论诗丛稿》中指出,这些意象构成"中华民族的情感密码",在当代仍能引发共鸣。比如"杨柳岸晓风残月"的意境,至今仍是文艺创作的灵感源泉。

国学概念在现代语境中焕发新意。"天人合一"思想启发生态,"和而不同"理念助力文明对话。杜维明教授提出"精神人文主义",正是对儒家思想的创造性转化。故宫博物院将《千里江山图》数字化呈现,让传统美学以新形式延续生命,这种创新实践印证了文化符号的永恒价值。

传承创新的现实路径

教育体系需要构建阶梯式传承机制。中小学阶段侧重经典记诵,大学阶段加强义理阐释,社会教育注重实践转化。北京师范大学开设的"诗词创作"课程,将格律学习与新媒体创作结合,取得显著成效。这种分层教育模式,既保持传统精髓,又适应时代需求。

科技手段为文化传承开辟新维度。AI诗词创作系统能模仿古人风格,数字人文技术实现典籍的智能检索。但正如红学家周汝昌提醒的:"技术是手段而非目的",故宫"数字文物库"的成功,在于用科技呈现文化本真。未来的文化传承,应追求"技术赋能"而非"技术替代"。

站在文化传承的十字路口,我们既要深耕典籍沃土,又要培育创新之花。《诗词文化常识大全》《国学文化常识大全》的编纂,不应止步于知识汇编,更应成为激活传统的催化剂。建议建立动态更新机制,吸纳最新研究成果;开展跨学科研究,探索传统文化与现代生活的融合点。唯有让经典"活"在当下,才能实现费孝通先生所说的"各美其美,美美与共"的文化愿景。