乡贤文化:从传统符号到乡村振兴的精神纽带

漫步于北流乡贤文化公园的亭台楼阁之间,仿古建筑与现代高楼交相辉映,镌刻着乡贤名录的碑石静静诉说着德行的力量。这种独特的空间叙事,正是当代中国对乡贤文化的具象化诠释——既承载着“郡书赤矜其乡贤”的历史记忆,又呼应着乡村振兴的时代脉搏。乡贤文化,作为中华文明在乡土社会的特殊表达,始终以道德教化为内核,通过乡贤群体的示范作用,维系着乡村社会的秩序与文化传承。

根脉:千年文脉的乡土印记

乡贤文化的基因密码深藏于中国农耕文明的肌理之中。自东汉“乡贤”概念初现,至明代沈德符《万历野获编》明确其“德行声望”标准,这种以地缘为纽带的文化形态始终遵循着“生于斯,长于斯,奉献于斯”的逻辑。明朝朱元璋第十六子朱栴编纂《宁夏志》首建乡贤祠,开创了以实体空间固化精神传承的先河;清代将乡贤名录纳入方志的制度化实践,更使乡贤文化成为地方治理体系的重要组成。

在传统社会结构中,乡贤扮演着“皇权不下县”时代的治理枢纽角色。他们不仅是科举制度造就的“士”与“仕”的双重身份持有者,更通过管理社学、义仓、水利等公共事务,构建起“以德治乡”的基层秩序。如清代李渔笔下的“乡达”,既需具备“孝慈友悌”的德行修为,又需展现“达于一乡”的治理才能,这种德才兼备的特质构成了乡贤文化的核心评价维度。

内核:道德教化的三重维度

乡贤文化的生命力源于其独特的价值传导机制。首先在个体层面,乡贤通过“反哺桑梓”的实践,将儒家中的“修身齐家”扩展为“治乡济民”。如仇庄村推行的“用孝管村民”模式,通过乡贤高建华为父洗脚等具身化示范,使抽象的道德规范转化为可感知的生活实践。其次在社区层面,乡贤文化创造了“熟人社会”的柔性治理范式。宁乡县的调研显示,乡贤在调解纠纷、传承非遗、组织节庆等方面具有独特的权威性,这种非正式权力往往比行政指令更具渗透力。

更重要的是其文化整合功能。台江古田会馆的乡贤文化活动中,“红色家风”讲座与幼儿亲子作品展的有机结合,印证了乡贤文化在代际传承中的桥梁作用。这种“大讲堂+小课堂”的模式,既保持了传统文化的仪式感,又注入了现代教育的互动性,实现了价值观的创造性转化。

嬗变:乡村振兴中的现代转型

面对城市化与空心化的双重挑战,乡贤文化正在经历从“士绅自治”到“新乡贤共同体”的范式革新。在浙江建德,退休教师方冬姣等新乡贤通过志愿服务网络,将环境整治、移风易俗等现代治理议题纳入文化实践,使“崇德向善”的传统美德转化为具体的社区行动。而北流乡贤文化公园的创新,则展现了文化资本化转型的路径——通过“财政拨款+乡贤捐资”的共建模式,将精神符号转化为可体验、可传播的文化空间,仅38000平方米的景观绿地就承载着380余处乡贤主题装置。

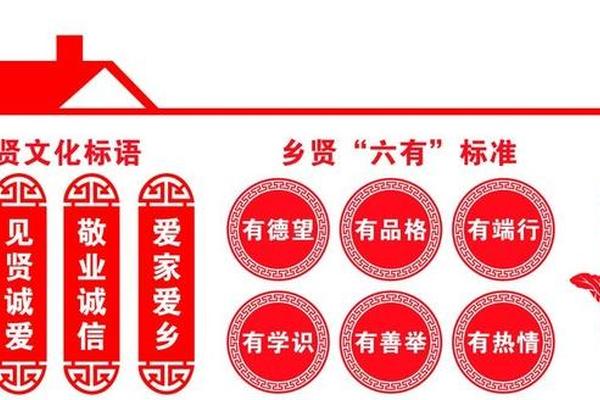

这种转型也伴随着价值标准的拓展。中国社会科学院刘津的研究指出,当代乡贤评价体系需警惕“精英俘获”风险,主张建立“德行考评+群众监督”的双重机制。如兴平市在乡贤遴选中,既考察候选人的“反哺家乡”实绩,又引入村民议事会进行民主评议,确保乡贤文化的公信力。

张力:文化传承中的现代性反思

乡贤文化的复兴并非简单的传统复归,而是面临着三重现代性张力。其一是权威建构方式的变革,传统基于科举功名的乡绅权威,正让位于多元化的能力认证体系。湖南在乡贤评选中引入“技能贡献度”“带富成效”等量化指标,反映出从“道德完人”到“专业精英”的认知转变。其二是文化表达形式的创新,当北京仇庄村将乡贤家训改编成广场舞曲目,传统文化符号通过大众媒介获得了新的传播维度。

更深层的挑战在于价值共识的重塑。王泉根教授指出,当代乡贤文化研究需警惕“泛名人化”倾向,强调“亲善性”的底线原则。绍兴对周作人乡贤资格的审慎态度,以及上虞对胡兰成研究的自我约束,都体现了对文化纯洁性的坚守。这种选择性的记忆建构,实质是传统文化与现代价值观的对话过程。

在传统与现代的共生中寻找答案

乡贤文化犹如一面多棱镜,既映照出“乡愁中国”的情感依恋,也折射着“城乡中国”的现实诉求。其当代价值不仅在于保存祠堂碑刻的物质遗存,更在于激活“德业相劝”的社会资本。未来的研究应着重关注三个方向:数字化时代乡贤文化的传播机制创新、乡村振兴中乡贤共同体组织模式的制度设计、传统文化资源与现代治理体系的耦合路径。唯有在历史基因与时代需求的辩证统一中,乡贤文化方能真正成为“记得住乡愁、看得见未来”的精神纽带。