和合文化作为中华文明的重要思想精髓,既贯穿于中国历史发展的脉络,又通过具体人物、故事和哲学体系得以生动呈现。以下从核心内涵、经典故事及其现代意义三方面进行梳理:

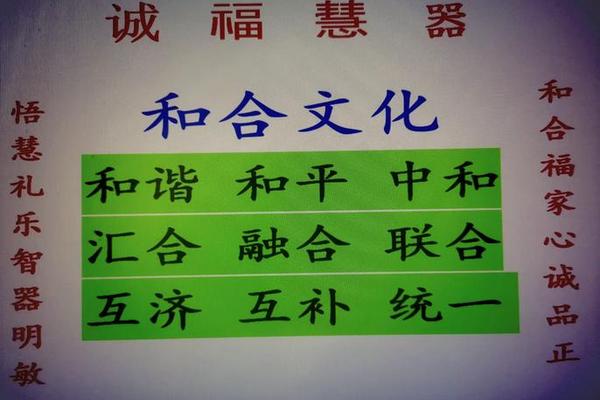

一、和合文化的思想精髓

1. “和而不同”的包容观

和合文化强调差异性与多样性的统一,主张在尊重“不同”的基础上寻求共生。儒家孔子提出“君子和而不同,小人同而不和”(《论语·子路》),认为和谐需以多元共存为前提。道家老子则从宇宙观出发,提出“万物负阴而抱阳,冲气以为和”(《老子》),阐释阴阳调和是万物生成的根本。

2. 天人合一的宇宙观

和合文化追求人与自然的和谐共生。如《周易》中的“保合太和”,道家“天人合一”理念,均强调顺应自然规律,反对过度索取。天台山儒释道三教融合的实践,正是这一思想的典型体现。

3. 协和万邦的国际观

和合文化倡导和平共处与文明互鉴。历史上丝绸之路的商贸往来、唐代天台宗东传日本、寒山诗影响美国“垮掉的一代”等案例,均体现了中华文化以和合之道促进跨文明对话的智慧。

二、和合文化的经典故事

1. 寒山与拾得:和合二圣的传说

隋唐时期,天台山僧人寒山与拾得隐居山林,以诗歌和禅意生活传递包容与淡泊的精神。二人不拘世俗、友善互助的故事被广泛传颂,清雍正帝敕封其为“和合二圣”,成为象征身心和合、人际和谐的符号。

2. 天台山三教圆融的实践

台州天台山自古是儒释道共存的圣地。智者大师在此创立佛教天台宗,主张“三谛圆融”;道教南宗张伯端提倡“三教归一”;儒家理学亦在此扎根。三教互鉴互融的格局,成为和合文化的活态样本。

3. 史伯论“和实生物”

西周末年,史伯提出“和实生物,同则不继”,认为万物因差异而共生,单一则难以延续。这一思想成为和合文化最早的哲学基础,影响了先秦诸子百家。

4. 墨子论“离散不能相和合”

墨子指出社会动荡源于人际关系的离散与对立,主张通过“兼爱非攻”实现和合。这种以民为本的和谐观,成为中华社会治理的重要思想资源。

5. 张骞与丝绸之路的文明交融

汉代张骞出使西域开辟丝绸之路,促进中外文化、商贸的交流融合,展现了中华文明以和合精神推动跨区域合作的实践。

三、和合文化的现代意义

1. 国际冲突的调和之道

当前全球面临气候变化、地缘冲突等挑战,和合文化提倡的“求同存异”“合作共赢”理念为国际治理提供了中国方案。例如,和合文化全球论坛通过多国对话推动文明互鉴。

2. 基层治理的创新模式

台州将和合文化融入社会治理,如温岭市首创的“民主恳谈会”,通过协商对话解决矛盾,成为基层民主实践的典范。

3. 文化自信的源泉

习近平文化思想强调深入挖掘和合文化的时代价值,其“人类命运共同体”理念正是对和合精神的继承与发展,彰显中华文明的和平性基因。

总结

和合文化通过历史典故与哲学思辨,展现了中华文明对和谐共生的深刻理解。从寒山拾得的诗意栖居到台州三教融合的实践,从古代“协和万邦”到现代国际交流,其精髓始终是“在差异中求统一,在包容中促发展”。这一文化基因不仅是中华传统智慧的结晶,更为全球治理与文明对话提供了重要启示。