上海的人文文化底蕴深厚且多元,融合了江南传统、移民文化、西方影响与现代创新,形成了独具特色的“海派文化”体系。以下从多个维度解析其文化内涵:

一、历史渊源与文化根基

1. 吴越文化与江南基因

上海文化以江浙吴越文化为根基,具有典型的江南水乡特色。明清时期,江南经济繁荣带动了市井文化发展,四大名著等经典文学作品均诞生于此。松江画派、昆曲等艺术形式也彰显了江南文人雅趣。

2. 移民融合与开放精神

自19世纪开埠后,上海成为中西文化交融的“大熔炉”。来自江浙的移民带来苏州话、宁波话等方言,逐渐形成现代上海话;租界时期的外来文化输入使上海成为中国近代思想启蒙与商业文明的先锋。这种包容性塑造了上海人“理性宽容、敏于创新”的市民性格。

二、文化特征与符号象征

1. 语言与民俗

上海话作为吴语分支,曾是长三角主流方言,但受普通话推广及外来人口影响,使用率逐渐下降。近年来出现保护方言的呼声,沪剧等本土艺术通过上海话传承文化记忆。民俗方面,端午节龙舟赛、石库门弄堂生活等传统与现代习俗并存。

2. 建筑风格的多重叙事

3. 饮食文化的精致与融合

本帮菜以浓油赤酱为特色,如糖醋排骨、松鼠鳜鱼;同时吸纳各地风味,形成南翔小笼包、生煎馒头等经典小吃。非遗美食如虹口糕团、七宝老街汤圆等,通过微旅行线路活化传承。

三、艺术与思想交汇

1. 文艺思潮高地

近代上海汇聚鲁迅、张爱玲等文学巨匠,也是中国电影、漫画、木版水印等艺术的发源地。刘海粟、徐悲鸿等艺术家在此推动中西美术融合。当代则有西岸艺术走廊、田子坊等创意园区延续艺术活力。

2. 国际文化交流

20世纪初期,杜威、泰戈尔、萧伯纳等国际文化名人访沪,带来实用主义哲学、科学思想等,促进新文化运动发展。租界时期的《密勒氏评论报》等外媒亦成为中外信息桥梁。

四、文化遗产保护与创新

1. 博物馆与非遗活化

上海拥有159座博物馆(如上海博物馆、中华艺术宫),涵盖青铜器、当代艺术等主题,并通过“大上海博物馆计划”推动特色馆建设。非遗项目如精武武术、朵云轩木版水印通过体验课程、文旅线路焕发新生。

2. 城市记忆工程

《志在上海》纪录片系统梳理城市文脉,从老字号振兴(如南京东路的邵万生)到工业遗产改造(如杨浦滨江的毛麻仓库),展现历史与当代的对话。

五、现代文化景观

1. 都市时尚与市井烟火

南京西路、新天地等商圈融合百年商业传统与潮流文化,愚园路通过街区更新平衡历史风貌与时尚业态。武康路的历史建筑成为网红打卡地,体现市民对城市美学的追求。

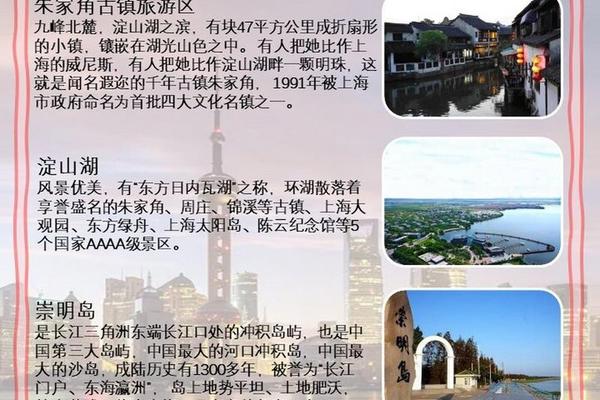

2. 生态与人文共生

崇明东滩的生态修复工程保护鸟类栖息地,苏州河畔的慢行桥梁设计将自然景观与城市记忆结合,体现可持续发展理念。

总结而言,上海的文化底蕴以江南文化为底色,通过移民融合、国际碰撞与创新实践,形成开放包容、精致务实的精神内核。从石库门到摩天楼,从沪剧到赛博朋克,这座城市始终在传统与现代的张力中书写独特的人文叙事。