中国民俗文化是中华文明绵延数千年的根系,承载着先民对自然规律的敬畏、对秩序的构建以及对美好生活的向往。从岁时节令的庆典到日常生活的礼俗,从诗词歌赋的雅韵到市井俚语的智慧,这些文化符号共同编织成一张承载民族记忆的网。近年来,以《中国文化知识100题》为代表的民俗知识普及载体,通过问答形式将庞杂的文化体系凝练为可触达的认知节点,既是对传统文化的现代解码,也为文化传承提供了可操作的路径。本文将从民俗体系的内在逻辑出发,系统解析这些文化密码背后的人文图景。

岁时节令的文明刻度

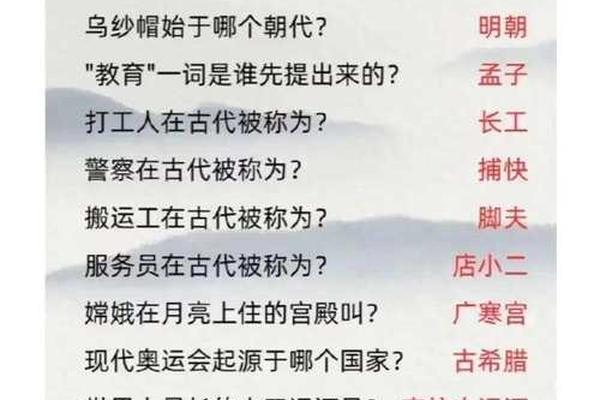

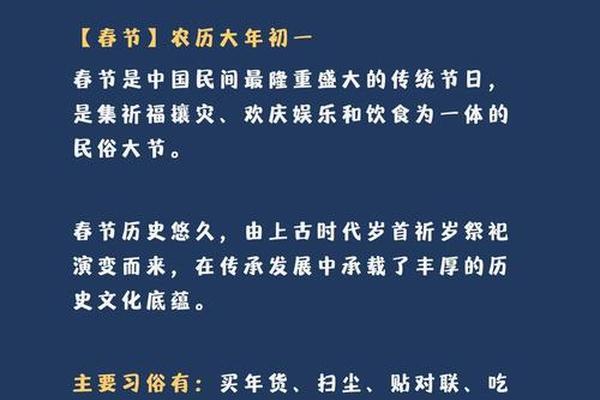

中国传统节日的时序安排深刻体现着农耕文明的智慧。春节的腊月祭灶(腊月二十三)与元宵观灯构成年度循环的起点,清明踏青与端午竞渡则对应着春生夏长的自然节律。这种天人合一的观念在《中国文化知识100题》中得到印证:谷雨节气与仓颉造字的关联(第3题),揭示着先民将文化创造融入节气体系;而寒食禁火与清明扫墓的演变(第48题),则展现着礼俗对自然时序的适应性调整。

节俗中的物质载体同样具有符号学意义。年糕的“年年高升”谐音(第8题)、饺子形似元宝的财富象征(第13题),以及屠苏酒驱疫的医药智慧(第3题),构成物质与精神的双重叙事。这些看似寻常的习俗,实则是古人将生存经验转化为文化仪式的创造性实践,如端午雄黄酒驱虫防疫的功能性(第28题),在当代仍具现实意义。

礼仪称谓的镜像

传统社会通过严密的称谓系统构建人伦秩序。“愚见”“在下”等自谦语(第15题)与“令尊”“足下”等敬辞(第7、10题),形成差序格局的语言表征。这种语言在科举制度中尤为显著:秀才、举人、贡士的进阶称谓(第6题),既体现知识阶层的流动通道,也固化着“学而优则仕”的价值取向。

生命礼仪更是个体社会化的重要节点。男子二十弱冠(第29题)、女子十五及笄的,通过发饰变更完成身份转换;而“结发夫妻”的婚俗(第6题),以青丝相系象征生命共同体的缔结。这些仪式在《礼记》中早有记载,如“冠者礼之始也”,强调礼仪对人格养成的塑造作用(第24题)。

语言艺术的符号密码

汉语系统蕴藏着独特的文化基因。“阳春白雪”与“下里巴人”的雅俗分野(第1题),折射出古代社会阶层审美差异;而“三不知”的典故溯源(第23题),则体现着语言对认知范畴的界定。文字构造本身即是文化密码:象形字“水”的波纹意象(第9题)、会意字“美”的羊首人身造型(第17题),都在笔画间凝固着先民的思维图式。

戏曲艺术作为综合文化载体,其脸谱色彩体系构成道德评判的色谱:关羽红脸的忠勇、曹操白脸的奸诈(第5题),以及包拯黑脸的刚正(第14题),形成视觉化的教科书。这种符号系统在京剧《霸王别姬》中达到美学巅峰(第20题),将历史叙事转化为程式化的艺术表达。

教育哲学的传承脉络

科举制度构建了千年文教传统。从察举制到八股取士(第6-10题),选才机制始终兼顾知识考核与道德评判。书院教育作为官学补充,岳麓书院“实事求是”的训示(第5题),与白鹿洞书院“博学之,审问之”的治学理念,共同塑造着士人精神。这些教育遗产在当代仍有启示,如“孔门四教”强调的文行忠信(第18题),与现代通识教育理念不谋而合。

诸子思想构成传统文化的哲学基底。道家“无为而治”在文景之治中的实践(第11题),法家“规矩”论对制度建设的贡献(第36题),以及墨家“兼爱”思想对儒家差序的制衡(第16题),形成多元互补的思想光谱。这种哲学传统在《周易》“积善余庆”的训诫(第1题)中达到德福一致的高度。

站在文化传承的十字路口,这些民俗知识不仅是怀旧的标本,更是创新的资源。数字技术为文化传播开辟新径(视频传播),非遗知识竞赛()等创新形式,使传统文化在交互体验中焕发生机。未来研究可深入探讨民俗符号的现代转译机制,在保持文化本真性的构建契合当代认知的文化叙事体系。正如二十四节气成功申遗所示,只有激活传统文化的时间价值与空间张力,才能使其真正融入现代文明的血脉。