在当代社会快速城市化的背景下,农耕文化作为中华文明的根基正面临着记忆断裂与传承危机。如何通过空间设计唤醒人们对土地的情感认同,构建连接传统智慧与现代生活的桥梁,成为乡村振兴与文化遗产保护的重要命题。农耕文化体验园与展示馆作为文化记忆的容器与创新表达的载体,正通过多维度的设计策略实现历史文脉的活态传承,其设计既是对农耕文明的致敬,更是对未来可持续发展模式的积极探索。

主题定位与核心理念

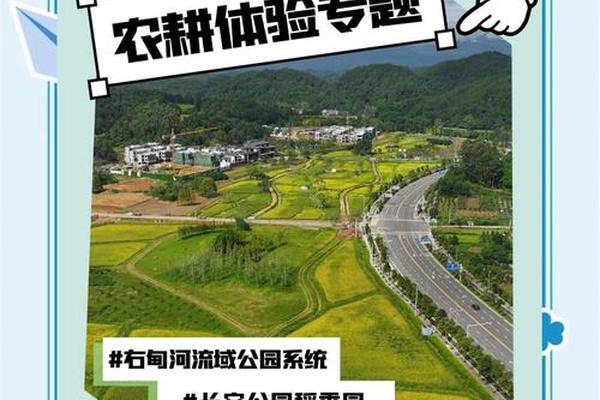

农耕文化体验园的核心设计理念需立足"文化基因解码",将农耕文明的精髓转化为可感知的空间语言。如台山"禾海稻浪"水稻田文化主题园,通过万亩稻田景观再现农耕大地的壮美意象,袁隆平院士题写的牌坊与现代农业展示区形成时空对话,既彰显"天人合一"的传统智慧,又展现科技赋能的现代农业图景。北京南宫农耕文化体验园则通过"耕读传家久"的主题定位,将劳动教育融入景观设计,形成可参与、可体验的文化传播场域。

在文化价值的挖掘层面,平谷上宅农耕文化体验园的设计颇具启示性。该项目以新石器时代遗址为基点,通过"神农坛"与"3D农场"的并置,构建出从远古农耕到未来农业的完整叙事轴线。这种"溯源-展望"的双向设计思维,既保留土地肌理的历史记忆,又植入智慧农业的科技符号,形成文化传承的立体坐标系。设计实践中需警惕文化符号的碎片化堆砌,应如四度科技提出的"文化基因树"理论,通过核心符号提取、基因重组、现代转译的三步策略,实现传统文化的创造性转化。

空间叙事与功能重构

体验园的空间布局需遵循"时空折叠"的设计哲学,将农耕文明演进史转化为可游走的空间序列。汉阴五一村项目采用"四区一带"结构,有机种植区保留传统耕作方式,创意休闲区引入大地艺术装置,自助体验区设置非遗工坊,产品展示区打造地域农产品IP,形成从生产到消费的完整产业链可视化表达。这种功能复合化的设计突破传统观光农业的局限,使农业生产价值与文化体验价值产生乘数效应。

在展陈设计维度,农耕文化展示馆需实现从"物象陈列"到"情境再造"的转型。泉州多媒体展厅运用全息投影复原古代灌溉系统,通过触控水车装置让参观者操纵虚拟水流,配合环绕声场中耒耜破土的音效,构建出沉浸式考古现场。北京四度科技提出的"五感唤醒"理论在此得到充分实践:视觉上采用大地色系与木构肌理呼应农耕本色,嗅觉区设置稻谷香氛装置,触觉区保留农具原始包浆,形成多维度的感官记忆锚点。

科技赋能与体验升级

数字技术的介入为农耕文化体验开辟新维度。虚拟耕地模拟器通过体感反馈重现"汗滴禾下土"的劳动强度,农业大数据可视化墙实时呈现全国耕地墒情,这些创新手段使抽象的文化概念具象为可交互的认知对象。成都某展厅设计的"种子方舟"装置颇具创意:参观者选取虚拟种子后,AR技术即时演算其在气候变化下的生存概率,这种参与式教育模式让生态保护理念深入人心。

科技应用需遵循"技术隐形化"原则,避免炫技式展示割裂文化完整性。某农耕博物馆将智能灌溉系统隐藏于传统水渠造型中,游客转动仿古桔槔即可激活传感器,既保留器具原始操作逻辑,又展现精准灌溉的科技内核。这种"新旧共生"的设计智慧,在南京某体验园得到延伸——无人农机在明清梯田遗址上作业,GPS导航轨迹与历史阡陌惊人重合,揭示出传统农业的空间智慧。

生态可持续与社区联动

生态设计是农耕文化传承的物质基础。丰台怪村体验园通过"农作物轮作艺术"实现生态效益与美学价值的统一:春季油菜花海吸引传粉昆虫,秋季向日葵矩阵成为鸟类庇护所,休耕期播种绿肥作物改良土壤,形成自维持的农业生态系统。材料选择上,竹构建筑、夯土墙体、秸秆板材的运用,使建筑本身成为生态教育的活教材,施工阶段即实现碳足迹降低42%。

社区参与机制是项目可持续运营的关键。台山农业公园建立"农户+合作社+企业"的共生模式,村民既是文化讲解员又是农产品经营者,传统农具经由匠人改良成为特色文创产品。这种"生产性保护"策略使文化传承获得经济支撑,项目运营三年内带动周边农户增收137%。设计过程中需预留弹性发展空间,如五邑印象馆采用模块化展陈系统,可根据节庆活动快速重构空间叙事,保持场所生命力。

在城乡融合发展的大背景下,农耕文化体验园的设计早已超越单纯的空间营造,成为连接历史记忆与未来想象的文化基础设施。通过"科技赋能而不失本真、商业运营而不改初心"的设计平衡,这些空间正重构现代人的文化认知图谱。未来设计需进一步探索数字孪生技术在农耕遗产保护中的应用,建立跨区域农耕文化基因库,让散落的文化碎片在虚拟空间中重获新生。当设计成为文化传承的转换器,农耕文明将在现代语境中持续焕发新的生机。