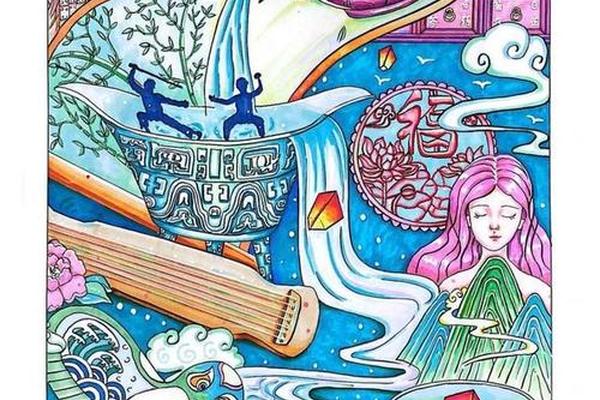

关于中国传统文化绘画的历史传承与现代表达,结合文献资料与当代实践,以下从哲学根基、历史脉络、技法特征、现代传承及教育传播等方面进行综合分析:

一、哲学根基:以“道”为核心的审美体系

中国传统文化绘画的精神内核源于中华文化的“道德”哲学。如陈迪和所言,中国画本质是“画以载道”,通过自然规律的提炼(如山水画中的脊线、水波纹)传递“天人合一”的宇宙观。文人画尤其强调诗书画印一体,苏轼的“论画以形似,见与儿童邻”即主张超越表象,追求神韵与意境。这种哲学思想使中国画不仅是技艺,更是文化修养的载体,如石涛的“一画论”将笔墨视为生命律动的体现。

二、历史脉络:从古典到多元的演变

1. 魏晋至唐宋:以顾恺之《洛神赋图》、张择端《清明上河图》为代表,奠定了人物画与山水画的写实与叙事传统,同时融入儒家教化思想(如李唐《采薇图》的忠义主题)。

2. 元明清时期:文人画兴起,赵孟頫提出“书画同源”,推动写意风格;清代“四僧”(如八大山人的孤傲笔墨)与“四王”(程式化符号表达)形成艺术分野。

3. 近现代转型:受西画影响出现融合素描技法的国画,同时传统文人画逐渐边缘化,但近年来文化自信推动下,诗书画印传统有所回归。

三、技法特征:分类、归纳与规律性

中国画技法体系基于对自然规律的归纳:

四、现代传承:数字化与科技赋能

1. 数字化保护:如“中国历代绘画大系”项目收录1.2万余件作品,通过高清扫描、3D打印等技术复活古画,解决“藏用两难”问题,观众可通过沉浸式展览体验《千里江山图》等名作。

2. 科技融合:华为平板借助AR技术提取文物古色绘制《山海经》神兽,河南春晚《唐宫夜宴》结合5G与虚拟场景,实现传统艺术的现代表达。

3. 创新实践:戏剧《金风玉露》融合京剧与音乐剧,越剧《钱塘里》以传统形式讲述现代故事,展现“守正不守旧”的创新路径。

五、教育与国际传播:构建文化认同

1. 教育体系改革:部分高校增设传统艺术课程,采用情境教学(如虚拟现实还原古画场景)与实践教学(陶艺、戏曲工坊),强化学生的文化感知。

2. 国际交流:亚运会开幕式展示60余项非遗,元宵灯会全球直播推动冰灯、自贡彩灯走向世界,通过跨文化对话增强影响力。

3. 产业链延伸:洛阳文旅项目将绘画与研学旅游结合,打造文化IP;数字修复技术(如AI修复《达摩朝贡图》)助力濒危艺术遗产留存。

中国传统文化绘画的传承是哲学、历史与技术的多维共振。从文人画的笔墨精神到数字化时代的创新表达,其核心在于以文化自信为根基,既需敬畏传统(如《芥子园画谱》的程式学习),又需拥抱科技与全球化(如“大系”项目的国际协作)。未来,如何在教育中深化“诗书画印”修养,同时拓展艺术与科技、产业的融合边界,将是延续文化血脉的关键。