汉文化是以汉族为主体形成的中国传统文化体系,其历史可追溯至上古时期,历经数千年的发展与融合,形成了博大精深、多元一体的文化特征。以下是汉文化的主要内容和简介:

一、定义与核心地位

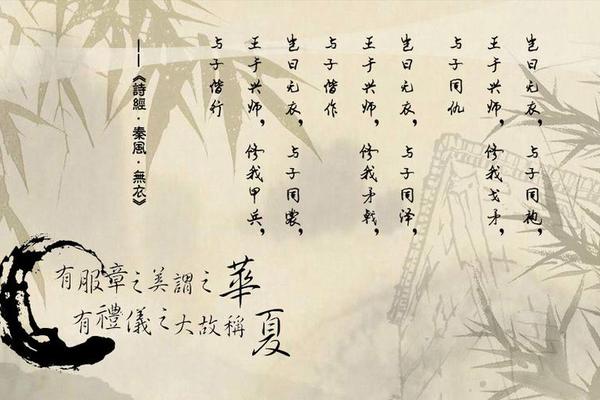

汉文化是中国文化的主体,以儒家思想为核心,融合道家、法家等诸子百家学说,涵盖哲学、科学、文学、艺术、社会制度等多个领域。它不仅是中华民族的精神纽带,还对东亚及东南亚文化圈(汉字文化圈)产生深远影响。

二、历史渊源

1. 起源:汉文化起源于中原地区,融合了夏、商、周三代的礼乐制度,并在春秋战国时期的“百家争鸣”中奠定思想基础。徐州地区被认为是汉文化的重要发源地之一,其形成结合了先秦黄河与长江两大文化体系的精华。

2. 发展:汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”后,儒家思想成为正统,主导中国社会近2000年。此后,汉文化在隋唐、宋明等时期持续吸收外来文化(如佛教、西域艺术),形成兼容并蓄的特质。

三、主要内容

1. 哲学与思想

2. 语言文字

3. 科学技术

4. 文学与艺术

5. 社会制度与习俗

四、主要特点

1. 多元一体:融合中原与周边文化(如楚文化、吴越文化),形成统一的文化体系。

2. 开放包容:吸收佛教、西域艺术等外来元素,并通过丝绸之路对外传播。

3. 注重:以儒家道德为核心,强调“修身齐家治国平天下”的社会责任感。

4. 持续创新:从四大发明到现代科技,汉文化始终在继承中发展,如数字化古籍保护。

五、影响与传承

汉文化作为中华文明的核心,既是历史的积淀,也是动态发展的生命体。其以儒家思想为根基,兼容科技、艺术、哲学等多重维度,展现出“和而不同”的文化智慧。在全球化背景下,汉文化通过创新性转化(如科技融合、国际传播)持续焕发活力。