1. 传承与保护文化遗产

乡村是中华优秀传统文化的重要载体,承载着农耕文化、民俗艺术、传统手工艺等历史记忆。通过挖掘乡土建筑、节庆习俗、道德等文化资源,可防止文化断层,维护文化多样性和独特性,为后代留下精神财富。例如,传统手工艺和民间艺术的传承不仅延续了技艺,还成为乡村振兴的经济增长点。

2. 增强社会凝聚力与文化自信

乡村文化通过村规民约、节庆活动等形成精神纽带,提升村民的文化认同感和归属感。例如,传统节庆和道德规范能促进邻里和谐,消弭社会矛盾,构筑共同的精神家园。文化自信的塑造有助于激发村民参与乡村振兴的内生动力。

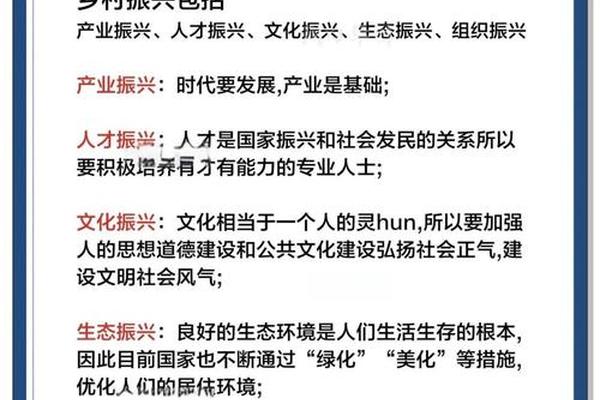

3. 推动经济与产业升级

文化资源可转化为经济价值,例如发展乡村旅游、文化创意产业等。乡土特色产品(如手工艺品、特色食品)和文化体验项目吸引游客,带动就业和收入增长,促进乡村产业多元化。提到,中国农业大学通过“科技小院”模式推动金丝小枣产业发展,便是典型案例。

4. 促进城乡融合与生态和谐

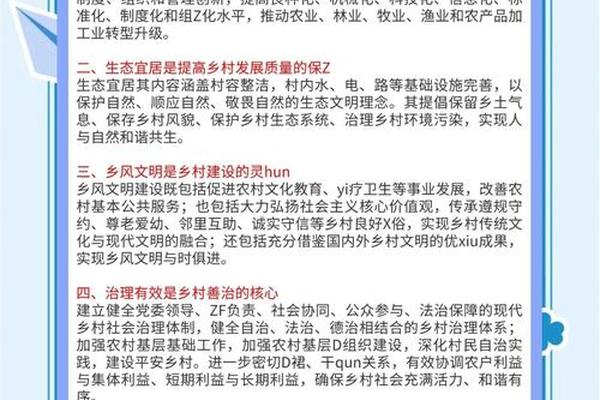

乡村文化振兴缩小了城乡发展差距,通过引入现代技术和管理理念,推动城乡资源合理配置。传统生态(如尊重自然)与现代环保理念结合,助力美丽乡村建设,缓解生态问题。

二、高校参与乡村振兴的意义

1. 人才培养与输送

高校通过定向培养、继续教育等方式,为乡村输送农业技术、乡村治理等领域的专业人才。例如,南开大学、清华大学等设立乡村振兴工作站,培养懂农业、爱农村的青年骨干。高校还为农民提供技能培训,提升其信息获取和文化融合能力。

2. 科技创新与成果转化

高校的科研优势助力农业技术突破,如生物育种、智慧农业等。西北农林科技大学通过试验示范站推广农业技术,破解成果转化“最后一公里”难题;中国农业大学的“科技小院”模式将科研成果直接应用于田间,推动增产增收。

3. 文化保护与创新支持

高校师生参与乡村文化研究,挖掘非遗资源,并通过数字化手段保存文化遗产。例如,组织民俗调查、设计文创产品,推动传统文化与现代艺术融合。华中农业大学等高校还建立智库,为乡村文化政策提供理论支撑。

4. 产业升级与区域发展

高校通过校地合作,助力打造特色文化产业集群。如四川农业大学培育复合型人才,推动“文旅+农业”融合发展;河海大学通过“产教融合”模式改善乡村人才结构,促进产业升级。

5. 社会服务与治理优化

高校参与乡村基层治理,提供法律、教育等公共服务支持。例如,重庆城市管理职业学院通过党建共建、项目帮扶优化乡村治理;高校志愿者开展科普活动,提升农民科学素养。

乡村文化振兴是乡村振兴战略的灵魂,关乎文化传承、经济转型与社会和谐;高校则是乡村振兴的重要引擎,通过人才、科技、文化等多维度参与,推动乡村全面振兴。二者的结合,既激活了乡村内生动力,也为城乡融合发展提供了可持续路径。