在长江与洞庭湖的滋养下,湖湘大地上演了一部绵延千年的文化史诗。从屈原投江明志到王夫之隐居著述,从魏源“睁眼看世界”到毛泽东缔造新中国,湖湘人物以其独特的精神气质,将地域文化升华为民族精神的标杆。他们以“心忧天下”的情怀、“经世致用”的实践和“敢为人先”的胆识,在历史长河中刻下深刻的印记。这些人物不仅是湖湘文化的载体,更是中华文明演进的重要推手,其思想与实践至今仍在全球化的浪潮中激荡回响。

思想传承:构建文化根基

湖湘文化的思想体系,始于周敦颐对理学的开创性贡献。他以《太极图说》重构儒家宇宙观,将“无极而太极”的哲学思辨注入湖湘学术血脉,奠定了宋明理学的根基。其弟子胡宏、张栻进一步将理学与湖湘地域特性结合,形成“湖湘学派”。张栻在岳麓书院倡导“传道济民”,将学问从书斋引向现实,朱熹评价其“足以名于一世”,并与之展开“朱张会讲”,使湖湘学派成为南宋思想界的三大支柱之一。

明末清初的王夫之,则将湖湘思想推向新的高度。他隐居衡阳著书立说,提出“理在气中”“知行合一”等命题,章太炎称其为“民族光复之源”。其思想经邓显鹤整理后,成为晚清维新志士的精神武器,谭嗣同直言“五百年来学者,真通天人之故者,船山一人而已”。这种以哲学思辨为根基、以经世致用为导向的思想传统,构成了湖湘文化的深层结构。

经世致用:实践中的文化突破

当战争的炮火撕裂传统秩序,湖湘人物率先将思想转化为行动。魏源编纂《海国图志》,提出“师夷长技以制夷”,打破“华夷之辨”的桎梏,开创近代中国向西方学习的先河。这一理念被曾国藩、左宗棠等湘军领袖具象化为洋务运动:创办江南制造总局、福州船政局,派遣幼童留美,构建了中国最早的近代工业体系。

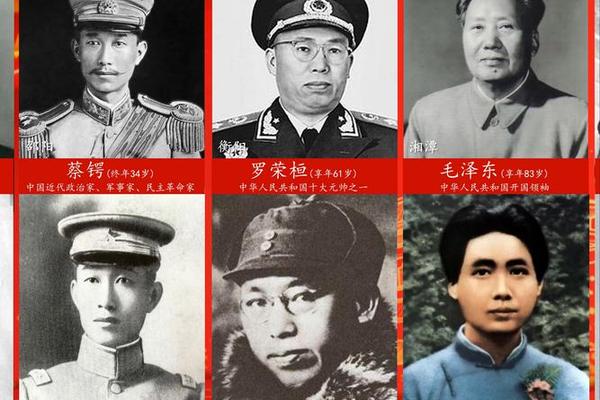

这种实践精神在近代革命中进一步升华。黄兴创立华兴会,蔡锷发起护国战争,毛泽东将马克思主义与湖湘经世传统结合,探索出“农村包围城市”的革命道路。历史学家茅海建指出,近代湖湘成为“中国传统文化最正统却最富变革精神的区域”,其内在张力正是源于“卫道”与“开新”的辩证统一。

开放创新:文化基因的现代转化

湖湘文化的开放性,早在蔡伦改进造纸术时已现端倪。这项技术突破不仅推动中华文明传播,更通过丝绸之路影响世界文明进程。欧阳询创“欧体”书法,怀素写“狂草”,将艺术创新与个性表达融为一体,其作品至今仍是中日韩书法界的临摹范本。

近现代的齐白石、黄永玉等人,则实现了传统艺术的现代转型。齐白石“妙在似与不似之间”的美学理念,打破文人画与民间艺术的界限;黄永玉将版画、油画与中国水墨交融,其作品《阿诗玛》成为民族艺术的符号。这种创新基因在当代延续:谭盾以《地图》将湘西民歌与多媒体技术结合,周群飞创造蓝思科技的玻璃神话,展现出湖湘文化强大的适应性。

艺术成就:美学精神的多元表达

在音乐领域,田汉作词的《义勇军进行曲》成为民族精神的最强音,贺绿汀的《牧童短笛》开创中国钢琴曲的民族化道路。文学方面,沈从文用《边城》构建湘西世界的诗意乌托邦,丁玲以《太阳照在桑干河上》记录土地革命的历史现场,两种截然不同的创作路径,共同拓展了湖湘文学的表现维度。

书画艺术更是群星璀璨。王憨山提出“二分写字,六分读书”的创作观,其花鸟画以“重、拙、大”的审美突破传统范式;易图境用焦墨重彩重构水墨语言,黄定初的山水画熔铸董源、石涛之精髓而自成风骨。这些艺术实践,印证了郑佳明所言:“湖湘文化的心忧天下与浪漫主义,在艺术中实现了辩证统一。”

在传承中寻找未来坐标

湖湘历史名人的精神遗产,构成了中华文化现代转型的重要资源。从周敦颐到王夫之的思想脉络,从魏源到毛泽东的实践探索,从齐白石到谭盾的艺术创新,湖湘文化始终保持着“守正”与“开新”的动态平衡。当前,全球化与本土化的碰撞为湖湘文化提出新课题:如何将“经世致用”转化为科技创新动力?怎样让传统艺术在数字时代焕发生机?这需要学界深化对湖湘文脉的谱系研究,探索其与人工智能、生态等前沿领域的对话可能。正如杨度所言:“若道中华国果亡,除非湖南人尽死。”——这句豪言背后的文化自信,正是湖湘人物留给未来最珍贵的遗产。