中华文明五千年绵延不绝,家训文化如一条金色纽带贯穿始终。从周公作《无逸》训诫成王勤政,到孔子庭训强调"不学诗无以言";从颜之推《颜氏家训》开系统家训先河,到曾国藩家书蕴含处世智慧,家训文化始终承载着道德教化与文化传承的双重使命。这种以家庭为载体的教育体系,既规范着家族成员的立身处世,更塑造了整个民族的价值取向。正如司马光在《家范》中所言:"父不慈则子不孝,兄不友则弟不恭",这种道德传承机制通过代际传递,形成了独特的文化基因。

家训文化在宋代迎来发展高峰,朱熹将《大学》"修身齐家治国平天下"的理念融入家训体系,使家庭与家国情怀深度联结。明代《庞氏家训》提出"勤俭持家,积德行善"的治家箴言,清代张英《聪训斋语》强调"读书者不贱,守田者不饥",这些规范既包含具体行为准则,更蕴含着"以德立身"的哲学思考。家训文本从最初的单篇诫子书发展到系统论述,其内容涵盖个人修养、家庭、社会交往等多个维度,形成了完整的道德实践体系。

家训与家风的关系犹如根与叶,家训是成文的规范,家风则是无形的传承。王阳明在《示宪儿》中提出"凡做人,在心地"的道德本原论,这种思想通过日常生活的浸润,最终形成"勤俭持家""诗书继世"等门风。山西闻喜裴氏家族"耕读传家久"的家训,历经78代传承不衰,造就了"豪杰俊迈,名卿贤相,辉耀前史"的家族传奇,印证了优风的持久生命力。

传统家训的核心价值体系

孝悌忠信构成家训文化的基石。《钱氏家训》将"孝当竭力"置于首位,强调"鸦有反哺之孝,羊知跪乳之恩",这种将自然现象化的表述,使孝道观念深入人心。在具体实践中,家训既要求物质赡养,更注重精神敬养,明代袁黄在《了凡四训》中提出"养亲之志"的理念,主张子女应通过成就德行实现孝道升华。

勤俭持家思想贯穿家训发展始终。朱柏庐《治家格言》"一粥一饭当思来之不易"的警句,将节俭美德与感恩教育巧妙结合。这种思想在当代仍具现实意义,2021年梅江区妇联通过"弘扬好家训"主题活动,引导居民在亲子互动中体会"半丝半缕恒念物力维艰"的深刻内涵。勤俭不仅是经济原则,更是培养责任意识的重要途径。

修身齐家的辩证关系在家训中体现尤为突出。诸葛亮《诫子书》"静以修身,俭以养德"的训诫,将个人修养视为家国治理的基础。清代张履祥提出"治生之道,勤与俭而已",强调个人德行与家庭治理的有机统一。这种由内而外的道德建设路径,形成了"身修—家齐—国治"的完整逻辑链条。

家训文化的现代转化路径

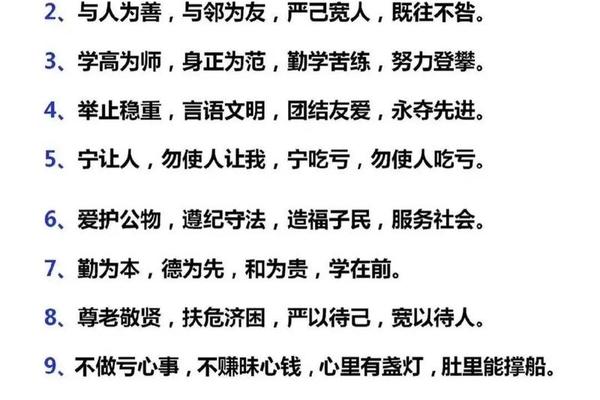

传统家训与现代教育的融合呈现多元形态。浙江宁波海曙区将《郑义门》《王阳明家规三字经》等家训制作成动画教育片,运用数字技术实现传统智慧的创新表达。这种转化不是简单的文本移植,而是通过情境创设、角色代入等方式,让青少年在互动体验中感悟"举止稳重,言语文明"等行为规范。

家风建设在基层治理中发挥独特作用。2021年中宣部等七部门联合印发的《实施意见》,明确提出"吸引群众走出'小'家,融入'大'家"的创新思路。湖北宜昌"全国文明家庭"罗必炎通过践行"孝养八老"家训,带动社区形成敬老风尚,印证了家风教化对基层道德建设的促进作用。

党员干部家风建设关乎政治生态净化。明代海瑞"宁可清贫,不可浊富"的家训,清代林则徐"子孙若如我,留钱做什么"的训诫,为当代反腐倡廉提供了历史镜鉴。中央纪委将家风建设纳入作风建设体系,正是汲取了"治家不严则祸延家国"的历史经验,通过"纯正家风涵养清朗党风政风"。

家训传承的创新实践探索

新型传播载体拓宽文化传承渠道。"互联网+家训"模式在多地取得成效,如上海推出的《钱氏家训》数字展馆,运用VR技术还原"利在一身勿谋也"的训导场景。这种沉浸式体验突破了传统文本阅读局限,使家训文化在数字空间获得新生。广东梅州通过"家规家训亮家风"活动,将知识问答与亲子游戏结合,开创传统文化生活化传播的新范式。

国际传播中的文化对话彰显智慧价值。日本企业界借鉴《颜氏家训》"积财千万,不如薄技在身"理念,形成独特的工匠精神培育体系;新加坡将"忠孝仁爱"家训元素融入国民教育,证明中华家训文化具有跨文化适应性。这种文化输出不是单向传播,而是通过价值共鸣实现文明互鉴。

学术研究为传承创新提供理论支撑。复旦大学韩昇教授在《良训传家》中提出"家训是活着的文化基因"观点,为传统家训的现代诠释开辟新视角。清华大学"家风量化研究"课题组建立的家风评价体系,将"相亲相爱""向上向善"等抽象概念转化为可观测指标,推动家风建设科学化。

传统家训文化的当代传承,既是守护中华文明根脉的文化工程,更是构建现代道德体系的社会实践。从钱氏家族"利在天下必谋之"的家国情怀,到当代"最美家庭"评选展现的时代精神,家训文化始终在与时俱进中保持生命力。未来研究可深入探索家训文化数字化传承机制、代际传播心理学基础、国际传播路径创新等方向,使这一文化瑰宝在培育社会主义核心价值观、构建人类命运共同体中发挥更大作用。正如《关于进一步加强家庭家教家风建设的实施意见》所指出的,只有让新时代家庭观"成为亿万家庭日用而不觉的道德规范",才能真正实现传统文化的创造性转化。