春秋战国时期的社会剧变,为儒家思想的萌芽提供了独特的历史语境。周王室权威衰微,诸侯争霸导致"礼崩乐坏",原有的宗法制度面临解体危机。正是在这样的背景下,孔子周游列国,试图通过恢复周礼来重建社会秩序。美国汉学家本杰明·史华慈在《古代中国的思想世界》中指出,这种"托古改制"的策略本质上是应对现实困境的创造性转化。

社会生产力的发展推动士阶层的崛起,为思想传播创造了物质基础。铁器普及带来的农业革命,使"学在官府"的传统教育体制逐渐松动。据《史记》记载,孔子创办私学,主张"有教无类",其门下弟子三千余人,形成中国历史上首个规模化的知识共同体。这种教育实践不仅培养了大批新型知识分子,更为思想的体系化传播提供了组织保障。

思想渊源与学派争鸣

儒家学说并非凭空产生,而是对上古文化的系统整合。孔子自述"述而不作,信而好古",通过对《诗》《书》《礼》《乐》等典籍的整理,将散落的礼制规范升华为系统的体系。考古发现的郭店楚简证实,战国时期儒家已形成"仁""义""礼"三位一体的核心概念群。法国汉学家汪德迈认为,这种"返本开新"的阐释方式,使得儒家在保持传统连续性的同时完成了思想创新。

诸子百家的思想交锋加速了理论体系的成熟。孟子在与墨家的"兼爱"之辩中发展出"差等之爱"理论,荀子则通过批判法家"性恶论"完善了教化思想。清华简《保训》篇的出土显示,儒家学者通过吸收道家"天人合一"观念,构建起贯通天人的哲学架构。这种动态的思想互动,使儒家学说在争鸣中不断丰富其理论深度。

礼乐重构与社会秩序

礼制体系的重建是儒家实践哲学的核心课题。孔子将"克己复礼"阐释为"仁"的外化表现,创造性地将外在规范转化为内在德性。湖北云梦睡虎地秦简中的《为吏之道》,印证了儒家"礼法合治"思想在基层治理中的早期实践。哈佛大学教授杜维明指出,这种"仪式化生存"的智慧,成功地将抽象转化为可操作的生活准则。

乐教系统的理论化标志着文化治理思想的突破。《乐记》提出"乐者天地之和"的命题,将音乐教育上升为调和天人关系的治理艺术。考古发现的曾侯乙编钟,其精确的音律体系与严密的礼制排列,实证了儒家"礼乐相须为用"的理论构想。台湾学者黄俊杰认为,这种"审美政治学"的建构,为中华文明提供了独特的治理智慧。

教育革新与人格塑造

有教无类"的教育理念颠覆了传统的贵族教育模式。孔子提出的"六艺"教育体系,将礼、乐、射、御、书、数整合为完整的素养课程。银雀山汉简《儒家者言》显示,战国儒者已发展出因材施教、启发诱导等系统教学方法。这种教育革命不仅培养出颜回、子路等典范人格,更塑造了士人"修身齐家治国平天下"的价值追求。

人格范式的建构强化了学说的传播力度。《论语》中记录的"孔门十哲",通过具体的人格典范使抽象具象化。孟子提出的"大丈夫"理想,将道德勇气与政治担当相结合。剑桥大学学者鲁惟一的研究表明,这种"圣贤人格"的塑造,使得儒家价值能够突破地域限制,最终形成跨阶层的文化认同。

政治实践与理论完善

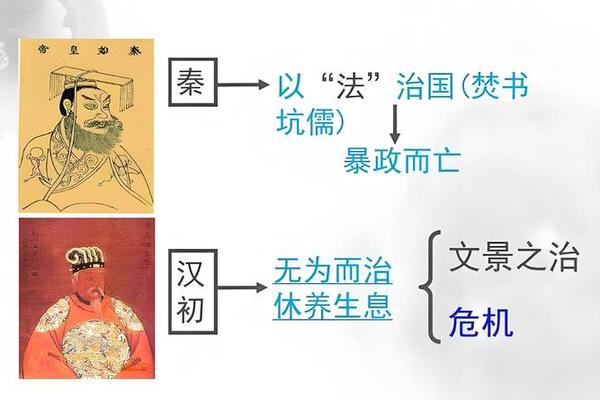

从边缘到主流的转型见证着儒学的生命力。汉武帝时期"罢黜百家"的政策选择,实则是儒家长期政治实践的结果。董仲舒通过"天人三策"将阴阳五行学说融入儒学,创造出适应大一统帝国需要的理论形态。出土的尹湾汉简显示,汉代基层官吏普遍接受儒家经典教育,证明其学说已深度嵌入国家治理体系。

宋明理学的兴起标志着理论的哲学化升华。朱熹通过"理气论"重构儒家形而上学,王阳明"心即理"的命题则完成主体性转向。日本学者岛田虔次指出,这种持续千年的理论更新,使儒家始终保持着回应时代问题的思想活力,形成独具特色的文明演进模式。

儒家文化的形成过程,本质上是古老文明应对历史挑战的智慧结晶。从礼乐重构到教育革新,从学派争鸣到政治实践,儒家通过创造性转化传统资源,构建起兼具理想性和实践性的价值体系。在全球化时代,重新审视儒家文化的生成机制,不仅有助于理解中华文明的内在逻辑,更为跨文明对话提供历史参照。未来研究可深入探讨儒家思想与其他文明体系的互动模式,以及其在现代社会治理中的转化路径,这将为传统文化的创新发展开辟新的理论空间。