在当代医疗体系高度依赖科技与数据的背景下,国医文化传承人常被质疑是否真正具备现实价值。当一位老中医用指尖感知脉象变化时,他的诊断方式似乎与CT扫描仪呈现的骨骼图像相隔千年。但深入观察会发现,国医文化传承人不仅在延续着独特的生命认知体系,更在全球化医疗图景中构建着不可替代的文化坐标。他们的存在,本质上是中华文明对生命哲学持续千年的应答。

历史根基:千年智慧的回响

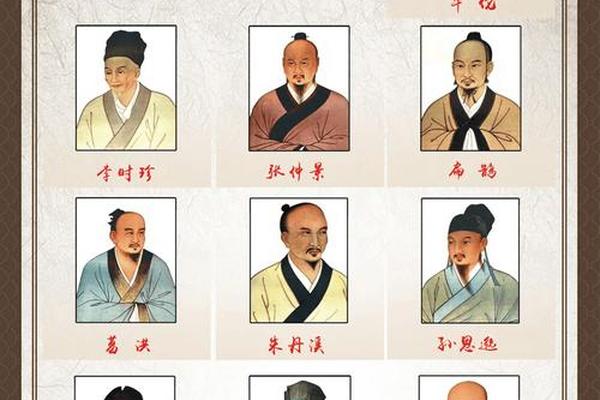

《黄帝内经》记载的"治未病"理念,早于现代预防医学概念两千年。国医传承人守护的不仅是诊疗技术,更是一套完整的生命认知范式。在江西樟树发现的南宋药方竹简显示,古代医家已能根据二十四节气调整药方配伍,这种天人合一的整体观至今仍在指导临床实践。

考古学家在长沙马王堆汉墓出土的《五十二病方》中,辨识出189种药用植物与现代中药学的高度吻合性。这种跨越时空的知识延续性,印证了国医文化并非静态遗存,而是动态传承的智慧体系。哈佛大学东亚研究中心教授包弼德指出:"中医典籍中蕴含的生态医学思维,为破解现代慢性病难题提供了独特视角。

现实价值:现代医疗的互补维度

世界卫生组织2022年报告显示,全球75%人口仍在使用传统医学。在应对抗生素耐药性危机时,国医传承人掌握的"辨证施治"原则展现出特殊价值。广州中医药大学团队研究发现,遵循古法炮制的黄连解毒汤可降低细菌生物膜形成率62%,这种多靶点治疗模式恰是现代单成分药物的有效补充。

在癌症辅助治疗领域,国医文化展现出独特优势。北京某三甲医院统计显示,配合中药调理的化疗患者,Ⅲ级以上不良反应发生率降低38%。这种整体调节的治疗哲学,与精准医学形成奇妙互补。正如诺奖得主屠呦呦强调:"青蒿素的发现证明,传统医药宝库仍需深入挖掘。

文化认同:民族精神的具象载体

国医诊疗过程中特有的望闻问切、君臣佐使,实质上构成了独特的文化仪式。社会学家费孝通曾指出:"中药房里的百子柜,每个抽屉都是打开文化记忆的钥匙。"在海外华人社区,中医诊所往往成为维系文化认同的重要空间。纽约唐人街的百年老店"德仁堂",日均接诊量达200人次,其中非华裔患者占比超过40%。

这种文化输出正在产生深层影响。日本津村制药将《伤寒论》方剂开发成200余种汉方制剂,年销售额突破15亿美元。德国魁茨汀中医院连续25年保持90%以上的床位使用率,证明国医文化具有跨文化解释力。这种软实力输出,恰是文化自信的重要表征。

传承困境:在裂变中寻找新生

数字化浪潮冲击下,口传心授的师承体系面临严峻挑战。中国中医科学院调查显示,能完整掌握脉诊28脉象的中医师不足12%。但危机中孕育着转机,成都某中医院开发的"AI舌诊系统",通过分析10万例临床数据,使舌象辨识准确率提升至89%。这种传统与现代的碰撞,正在重塑传承路径。

政策层面的突破更为关键。2023年颁布的《中医药振兴发展重大工程实施方案》,明确将师承教育纳入职称评审体系。值得关注的是,年轻传承人正创造性地将古法技艺融入现代语境。90后中医师林清玄在短视频平台演示经络拍打操,单条视频播放量突破5000万,证明传统文化可以跨越代际鸿沟。

站在文明对话的高度审视,国医文化传承人既是古老智慧的守护者,更是文化基因的转译者。他们用当代语言重新阐释《黄帝内经》的养生智慧,用科学方法验证《本草纲目》的药物机理,这种创造性转化正在赋予传统医学新的生命力。未来的传承之路,需要构建数字化传承平台、深化国际标准化研究、完善政策保障体系,让千年智慧持续照亮人类健康之路。当人工智能开始学习把脉技术时,我们更应珍视那些手指间的温度所承载的文化密码。