在黄土高原的社火巡游中,在江南水乡的龙舟竞渡里,在西南山地的摔跤场边,中华民族用身体语言书写着独特的文化密码。民俗传统体育作为活态文化遗产,既承载着先民的生产智慧与精神信仰,又在当代社会转型中焕发新的生机。这些跨越时空的身体实践,既是民族记忆的存储介质,也是文化认同的建构载体,在娱乐性、竞技性与仪式性的交织中,编织出中华文明的精神图谱。

历史根基中的文化密码

从殷商甲骨文中记载的"武舞"到《周礼》记述的"射礼",中国民俗体育始终与礼乐文明同频共振。陕西凤翔泥塑中的社火脸谱,保留着商周傩戏的原始形态;福建莆田的九鲤舞,延续着汉代百戏的遗风流韵。这些身体技艺不仅是历史记忆的活化石,更是民族文化基因的具象表达。

民俗学家刘魁立指出:"传统体育活动犹如文化年轮,每一代人都在既有形式上叠加新的文化层。"山东潍坊风筝可追溯至春秋木鸢传说,明清时期融入扎染、绘画技艺,当代又发展出竞技风筝运动。这种层累式发展模式,使得民俗体育既保持文化根脉,又能与时俱进。

考古发现与文献记载的互证,为传统体育活动的时间坐标提供双重支撑。湖北云梦睡虎地秦简记载的"角抵"(摔跤),与内蒙古阴山岩画中的搏击场景形成时空呼应;敦煌壁画中的马球图,印证了《金史》所述"击球之戏,本军中戏"的军事训练功能。这种文物与文献的互文关系,构建起可信的历史谱系。

地域特色中的多元形态

地理环境的多样性孕育出特色鲜明的体育形态。北方草原的"那达慕"大会,赛马、摔跤、射箭三项竞技对应游牧文明的核心能力;江南水乡的龙舟竞渡,则演化自吴越先民的稻作祭祀仪式。这种地域差异不仅体现在运动形式上,更渗透到器具制作、规则制定等细节中。

民俗学家钟敬文曾提出"文化圈层"理论,在传统体育领域得到充分验证。岭南地区的醒狮文化,狮头造型融合佛山剪纸工艺,步法则吸收南拳马步特点;而河北徐水舞狮,狮身缀满铜铃,动作刚健质朴,明显带有北方文化的厚重感。这种地域特色构成了文化多样性的物质基础。

当代田野调查显示,传统体育活动仍保持着显著的空间分布特征。云南彝族火把节期间的摔跤活动,参赛者需穿戴传统羊毛披毡;福建闽南的"宋江阵"武术表演,必须使用本土锻造的十八般兵器。这些物质载体与地理环境的深度绑定,确保了文化基因的原真性。

社会功能中的群体纽带

传统体育活动是维系社区共同体的重要媒介。陕西关中地区的"社火"巡游,通过角色扮演重构村落权力结构;黔东南苗族的"独木龙舟"竞赛,则以宗族为单位强化血缘认同。这些集体仪式在身体实践中重建社会关系网络。

在教育功能方面,传统武术的拜师仪式蕴含着完整的道德教化体系。少林功夫的"禅武合一"理念,将坐禅与习武结合,培养修行者的心性;太极拳的"立身中正"要求,既是技术准则也是处世哲学。这种身心并重的教育模式,至今仍有重要启示。

人类学家马林诺夫斯基的功能主义理论,在传统体育研究中得到充分印证。闽台地区的"阵头"表演,既满足民间信仰需求,又为青年提供社交平台;蒙古族"沙力搏尔"摔跤,在传承竞技技艺的完整保存着祝赞词、搏克服饰等非物质文化遗产。

现代转型中的创新路径

在全球化语境下,传统体育正经历创造性转化。龙舟运动从民间祭祀发展为国际赛事,规则系统化、器材标准化;少林功夫通过舞台化改编,形成既保持技击本质又具观赏性的表演体系。这种转型不是文化本质的异化,而是生命力的延续。

数字技术为传统文化保护开辟新路径。采用运动捕捉技术记录瑶族"盘王棍"的招式轨迹,运用虚拟现实复原古代马球比赛场景,建立传统武术动作数据库。这些技术创新不仅助力文化保存,更为现代转化提供资源支撑。

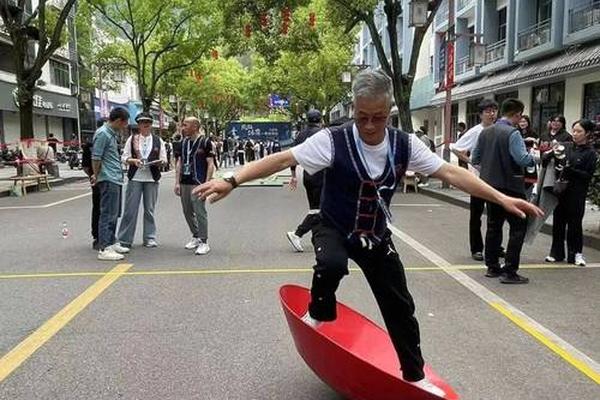

文旅融合模式创造双赢局面。贵州台江"村BA"篮球赛带动周边产业发展,河北沧州武术节形成研学旅游产业链,北京庙会传统游艺项目实现非遗活态传承。这种产业化路径证明,传统文化完全可以在市场经济中实现价值转化。

站在文明传承与创新的历史节点,民俗传统体育既是需要精心呵护的文化遗产,更是蕴含无限可能的创新资源。从非遗保护的技术赋能到教育体系的有机融入,从文旅产业的创意开发到国际传播的话语重构,这些身体实践正在书写传统文化现代转化的新篇章。未来的研究应当更关注数字化传承体系构建、青少年参与机制创新、文化空间再生产等前沿课题,让传统体育在新时代真正实现创造性转化与创新性发展。