汉字文化学是以汉字为核心研究对象,探讨汉字与其所承载、反映的中国传统文化之间关系的交叉学科。其核心概念包含以下几个层次:

一、汉字文化的本体属性

汉字不仅是记录语言的符号系统,其本身即是文化现象的载体。每个汉字的形体结构、音义关系都蕴含着古代社会的生产生活方式、思想观念及价值体系。例如,"祖"字的"示"旁与"且"形结合,反映了上古祖先崇拜的宗教意识;"取"字从耳从手,体现古代战争中割耳记功的习俗。这种形义结合的特征使汉字成为"活的社会化石"。

二、研究范畴的双向性

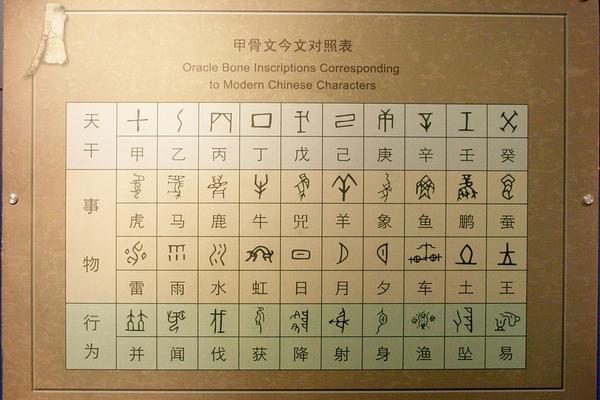

1. 从文化到汉字:研究社会文化对汉字形、音、义的塑造作用,如甲骨文中的"日""月"象形字源于原始自然崇拜,隶书简化体现秦汉行政效率需求。

2. 从汉字到文化:通过解析汉字结构揭示古代文明特征,如"仁"字的"人""二"构形反映儒家"仁者爱人"的观,"法"字(灋)中的"廌"象征神兽裁判,体现古代法律与神判文化的关联。

三、学科交叉方法论

汉字文化学融合语言学、考古学、历史学、社会学等多学科方法:

四、核心研究领域

1. 汉字本体文化:形声字中形符与声符的文化编码(如"江""河"以"水"为形符揭示地理认知),异体字反映的地域文化差异。

2. 汉字应用文化:包括避讳制度(如唐讳"民"缺笔)、字谜游戏、书法艺术及网络时代汉字谐音现象。

3. 跨文化传播:汉字在日语、韩语中的借用与改造(如日本"峠""畑"等国字),以及汉字文化圈的形成与当代价值。

五、学科理论建构

该学科强调动态视角,既研究古文字中的文化沉淀(如甲骨文中的祭祀用语反映商代宗教),也关注现代汉字标准化、信息化带来的文化影响。例如,简化字推广既提高书写效率,也引发传统文化符号传承的讨论。

汉字文化学的核心在于揭示汉字作为"文化基因"的本质——既是文化载体,又是文化本体。其研究既需微观的文字学分析(如《说文解字》的训诂),又需宏观的文化系统观照,最终构建起连接语言文字与文明体系的阐释框架。这一学科的发展,对增强文化认同、推动汉字国际传播具有重要现实意义。