南宋(1127-1279年)是中国历史上文化发展的高峰期之一,其文人群体以独特的创造力与家国情怀,在诗词、书画、哲学等领域构建了深远的文化遗产。他们不仅以笔墨勾勒出时代的精神图景,更在民族危难之际以文载道,将个人命运与国家兴衰紧密交织。从陆游的悲壮诗篇到朱熹的理学体系,从李清照的婉约词风到马远的山水意境,南宋文人的精神世界既承载着雅致的审美追求,又饱含对现实的深切关怀,形成了一幅多元而立体的文化图卷。

一、文学创作的巅峰群像

南宋文坛呈现出“众星璀璨”的繁荣景象。以“中兴四大诗人”陆游、杨万里、范成大、尤袤为代表的诗歌流派,突破了江西诗派的桎梏,开创了“活法”新风。陆游存世诗作逾九千首,其《示儿》中“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的临终绝笔,将个人生命与家国统一的历史期待融为一体,展现出文人士大夫的终极精神追求。杨万里则以“小荷才露尖尖角”的灵动笔触,构建了“诚斋体”的独特美学,使日常生活诗意化,折射出宋代文人“格物致知”的哲学思维。

词坛在南北宋之交完成重要转型。李清照以女性视角重构婉约词风,《声声慢》中“寻寻觅觅,冷冷清清”的叠字运用,将个人丧乱之痛升华为时代悲音,开创了女性文学表达的新维度。辛弃疾则将豪放词推向新境界,《永遇乐·京口北固亭怀古》以“气吞万里如虎”的雄浑气势,将军事家的战略视野与文人的历史反思熔铸一炉,形成独特的“稼轩体”。姜夔在《扬州慢》中创造的“清空”意境,标志着词体艺术向精致化、文人化的深度演进。

二、艺术审美的双重突破

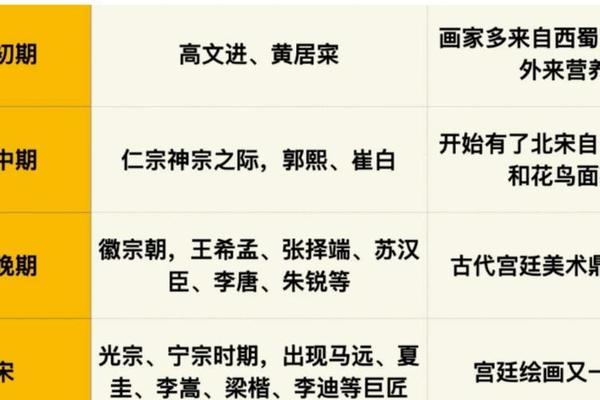

绘画领域实现了技法与哲思的双重突破。宫廷画院培养出李唐、刘松年、马远、夏圭“南宋四家”,其山水画突破全景式构图,开创“边角之景”的新范式。马远《踏歌图》以斧劈皴表现山石肌理,通过虚实相生的空间处理,将“道法自然”的哲学理念视觉化。文人画则强调“诗画一体”,米友仁的“米氏云山”以水墨晕染表现烟雨迷蒙,将书法笔意融入绘画,奠定了后世文人写意画的基础。

书法艺术在继承中寻求变革。吴说创造的“游丝书”如“春蚕吐丝”,将草书的流动性推向极致;张即之的擘窠大字雄健凝重,在佛经抄写中实现宗教与艺术表现的统一。这种“尚意”书风与理学的“格物致知”形成微妙对话,展现出艺术形式与时代精神的深层互动。

三、思想学术的体系建构

理学在南宋完成系统化建构。朱熹集北宋五子之学大成,建立以“理气论”为核心的哲学体系,其《四书章句集注》成为元明清科举范本,塑造了东亚儒学的思想地图。陆九渊开创心学一脉,主张“宇宙便是吾心”,与朱熹的“性即理”形成哲学争鸣,这种思想碰撞为后世王阳明心学埋下伏笔。叶适代表的永嘉学派强调“功利之学”,主张“义利合一”,为宋代商品经济勃兴提供了理论注脚。

史学编纂呈现多元视角。李焘《续资治通鉴长编》以527卷巨帙保存北宋史料,开创“当代人修当代史”的实录传统;郑樵《通志》突破断代史局限,其“会通”思想体现着宋人对历史规律的系统性思考。这些史学成就与理学体系的形成相互映照,共同构建了南宋的知识图谱。

四、文人精神的社会投射

南宋文人展现出强烈的现实关怀。范成大出使金国所作《揽辔录》,以72首纪行诗记录中原沦陷区的民生疾苦,其《四时田园杂兴》60首则将田园诗从隐逸主题转向农耕文明的真实写照。文天祥在《正气歌》中以“天地有正气”构建精神丰碑,其殉国行为将儒家“舍生取义”的价值理想推向实践巅峰。

文化传播呈现平民化转向。话本小说在临安瓦舍勾栏中蓬勃发展,《碾玉观音》等作品通过市井人物命运折射社会变迁;书院教育的普及使朱熹《白鹿洞书院揭示》成为民间教育纲领,知识传播突破贵族垄断。这种“雅俗交融”的文化生态,为元代杂剧的兴盛奠定了基础。

回望南宋文人群体,他们既在“直把杭州作汴州”的偏安困局中挣扎,又在“位卑未敢忘忧国”的精神坚守中创造。其文化成就不仅造就了“东方文艺复兴”(宫崎市定语)的历史高度,更塑造了中国文化的内在品格。当前研究需进一步关注文人群体网络互动、艺术创作与科技发明的跨界影响,以及南宋文化对东亚文明圈的辐射机制。这既是对陈寅恪“华夏文化造极于赵宋”论断的深化,亦为理解中华文明演进提供关键视角。