中国世界文化遗产的构成,深刻映照了中华文明五千年连续发展的历史脉络。从1987年长城、故宫等首批6项遗产列入名录,到2023年“普洱景迈山古茶林文化景观”成为全球首个茶主题遗产,中国以57项世界遗产(截至2023年)的体量位居世界前列,其中文化遗产占据39项。这些遗产不仅涵盖从新石器时代良渚古城到明清皇家建筑的时间跨度,更串联起中原农耕文明、草原游牧文明、海洋商贸文明的空间网络,例如丝绸之路将中原与西域文化交融的物证系统化呈现。

值得注意的是,中国文化遗产的申报历程本身即是一部现代文明觉醒史。1985年侯仁之等学者推动加入《世界遗产公约》,标志着中国从被动保护转向主动参与全球文明对话。1994年布达拉宫、2005年澳门历史城区等项目的成功,则映射了国家对边疆文化、多元民族价值的重视。正如联合国教科文组织评价:“中国证明了单一文明体系内多样性的共生可能。”

多元类型映射文明形态

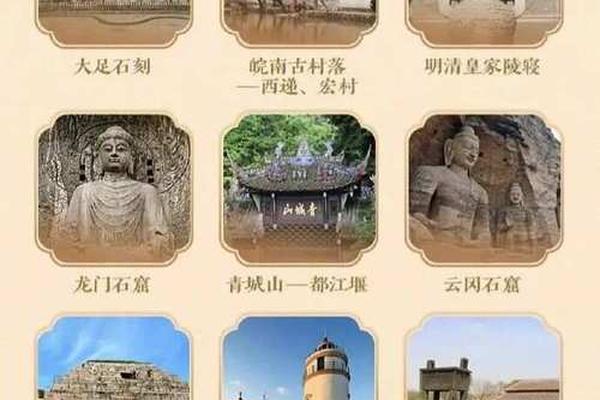

中国文化遗产的类型丰富性,打破了“遗产即古建筑”的单一认知。在53项文化遗产中,既有故宫、曲阜三孔等传统建筑群,也有大运河、丝绸之路等线性文化景观;既有丽江古城、福建土楼等活态聚落,也有殷墟、兵马俑等考古遗址。这种多样性体现了联合国“全球战略”强调的代表性与平衡性原则。

以农业遗产为例,红河哈尼梯田(2013)与景迈山古茶林(2023)分别展示了稻作文明与茶文明的生态智慧。前者通过“森林-村寨-梯田-水系”四素同构体系,实现海拔2000米山地的可持续耕作;后者则以“林下种植”技术维系千年茶树群落,成为人与自然共生的典范。再如工业遗产类别的开平碉楼(2007),将西方建筑样式与岭南防洪需求结合,见证了华侨文化的全球流动。

保护实践中的现代转型

面对快速城市化冲击,中国探索出独具特色的保护路径。2002年国家文物局专设世界遗产处,2019年良渚古城采用“遗址公园+数字复原”模式,使考古现场转化为可体验的文化空间。敦煌研究院的壁画修复技术更将传统矿物颜料分析与数字成像结合,使莫高窟病害治理有效率提升至92%。

但保护与发展的矛盾依然存在。2010年嵩山“天地之中”申遗过程中,登封市拆除400余处违规建筑;2017年鼓浪屿列入名录后实施游客限流,日均接待量从5万骤降至1.5万。这些案例引发学界反思:如何在遗产保护与民生需求间取得平衡?清华大学吕舟教授提出“社区参与式管理”,在福建土楼保护中让居民成为文化传承主体,使遗产活化率提高37%。

文明互鉴的全球贡献

中国文化遗产的价值早已超越国界。1998年起,中国文物保护团队先后参与柬埔寨吴哥窟、乌兹别克斯坦希瓦古城等20余国遗产修复。在尼泊尔九层神庙修复中,中方创造性地采用“传统工艺+钢构加固”方案,使85%原始构件得以保留,被联合国教科文组织誉为“最小干预原则的亚洲范本”。

这种双向互动也促进着本土理念更新。2021年泉州申遗时,国际专家建议加强海洋贸易线路的跨国联合申报,推动中国启动“海上丝绸之路”跨国申遗计划。故宫博物院单霁翔院长指出:“世界遗产体系就像一面镜子,既让我们重新发现自身文明的价值,也迫使我们在全球坐标中寻找定位。”

中国53项世界文化遗产构成的文化谱系,既是民族记忆的载体,更是人类共同的精神家园。从良渚玉琮的神权象征到泉州宋元商港的开放气度,这些遗产实证了中华文明“多元一体、兼容并蓄”的特质。当前,随着预备名单中北京中轴线、江南水乡古镇等项目的推进,中国正在书写新的文明篇章。

未来研究可重点关注三大方向:一是技术赋能下的遗产数字化保护,如利用AI技术重建毁损文物;二是跨国联合申遗机制创新,推动丝绸之路南亚廊道等项目落地;三是社区参与模式的制度化建设,让遗产保护真正成为全民共识。正如费孝通所言:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”中国世界文化遗产的当代意义,正在于为全球化时代的文明对话提供东方智慧。