在东北广袤的黑土地上,一卷卷泛黄的谱牒承载着满族先民跨越时空的精神对话。当镜头聚焦于供奉在祖宗匣中的满文家谱,那些以朱砂勾勒的世系图谱与萨满祭祀的袅袅交织,不仅是血缘传承的见证,更成为当代满族文化传播者唤醒族群记忆、重构文化认同的重要载体。这些承载着满族宗法制度的珍贵图像,正以独特的视觉语言讲述着一个民族从白山黑水走向现代文明的精神史诗。

家谱的文化象征与族群认同

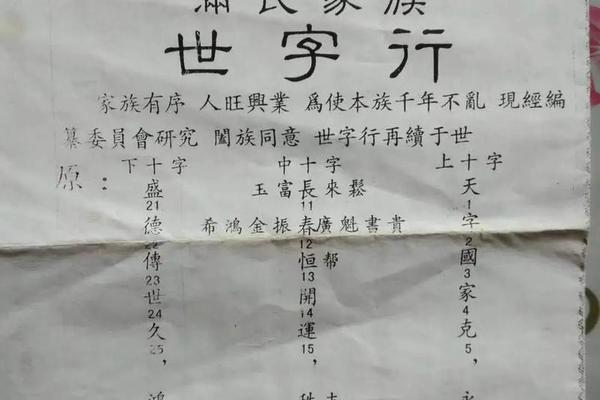

满族家谱作为宗法制度的物质载体,其供奉场景本身就是文化符号的集合体。在宁古塔等满族聚居地,绘有海东青图腾的谱匣与悬挂柳枝的祭祀空间共同构成神圣场域,这种将自然崇拜与祖先崇拜融合的视觉表达,折射出渔猎文明向农耕文明过渡的历史轨迹。家谱中“觉罗”“那拉”等姓氏的满文书写,既是对《八旗满洲氏族通谱》官修谱系的民间呼应,也暗含着“同姓各宗”的氏族区分智慧,如叶赫那拉氏与乌拉那拉氏虽同属那拉哈拉,却通过家谱世系标注保持着清晰的支脉分野。

现代基因研究为家谱文化注入科学维度。复旦大学对爱新觉罗氏Y染色体的测序显示,C3b2b1-M401单倍群与谱牒记载的高度吻合,印证了家谱在父系血缘传承中的精准性。这种生物学证据与文献记载的双重互证,使得供奉家谱的行为超越了简单的祭祖仪式,升华为连接历史真实与文化记忆的桥梁。正如人类学家何晓芳所指出,满族家谱在当代已演变为“活态文化基因库”,其图像中隐藏着族群迁徙、社会结构变迁的密码。

制作工艺中的文化转译

从锁绳记事到烫金谱书,满族家谱的物质形态演变记录着手工艺与审美观念的嬗变。清乾隆年间《钦定满洲祭神祭天典礼》规范化的祭祀制度,催生了标准化的家谱制作范式——以云纹红绫装帧的经折装谱牒,每折75.7厘米的规制暗合“九五之尊”的帝王崇拜,而朱墨双色的世系标注则延续着八旗制度的等级观念。当代匠人在古法基础上创新,将蓝皮烫金工艺与数字印刷结合,既保留满文篆书的传统韵味,又通过二维码嵌入实现世系信息的动态更新。

这种传统与现代的对话在视觉表达中尤为显著。辽宁新宾满族家谱中,祖先影像与神杆图案的组合构图,遵循着“天圆地方”的宇宙观;而现代家谱设计引入3D建模技术,将海东青图腾转化为动态全息投影,使祭祀空间突破物理限制。文化转译过程中的技术介入,并未削弱家谱的神圣性,反而通过媒介革新拓展了文化传播的边界。

萨满仪式中的图像叙事

在依兰岗满族村的家祭现场,察玛手持神鼓起舞的每个动作都是对家谱图像的动态诠释。当族老展开绘有十七世系图的谱单,萨满吟唱的“乌春”古调便将静态图谱转化为流动的史诗。这种“图文互文”的展演方式,暗合列维-斯特劳斯提出的“神话素”理论——家谱图像作为文化元符号,在仪式重复中被赋予新的阐释可能。

学者在牡丹江流域的田野调查发现,现代家祭中新增的“数字家谱墙”,将电子触摸屏与传统祖宗匣并置,年轻族人通过手势缩放即可追溯迁徙路线。这种技术赋权使家谱从族长垄断的秘典转变为全民参与的文化载体,其图像叙事功能从血缘记录扩展为族群教育的可视化教材。正如国家古籍保护中心研究员所述,满族家谱正在完成从“神圣秘符”到“文化IP”的身份转变。

文化传播的当代重构

在文旅融合背景下,满族家谱图像已成为地域文化品牌的核心要素。吉林乌拉街打造的“满族谱牒博物馆”,通过AR技术让游客亲手“书写”虚拟家谱,体验从结绳记事到铅字印刷的文化演进。这种沉浸式传播策略,使家谱文化突破宗族界限,成为大众理解满族文明的重要窗口。数据显示,此类文化体验项目使当地旅游收入年均增长23%,证实了传统文化资源的现代转化潜力。

学术界对家谱文化的挖掘正向跨学科纵深发展。清华大学数字人文团队开发的“满文家谱语义网”,将5万页谱牒图像转化为结构化数据,通过GIS系统重现了瓜尔佳氏从长白山到辽东的迁徙轨迹。这种将物质文化遗产数字化的尝试,不仅为人类学研究提供新范式,更使家谱承载的集体记忆得以在虚拟空间永续传承。

凝视那些供奉在香案前的家谱图像,我们看到的不仅是墨迹勾勒的世系网络,更是一个民族用文化韧性书写的生存史诗。当3D打印技术复刻出第十三代察玛的法器纹样,当区块链技术为古老谱牒加上数字封印,满族文化传播者正在传统与现代的张力中探寻着文化自觉的新路径。未来的研究或许可以深入探讨家谱图像在跨境文化交流中的符号功能,或是开发基于家谱大数据的民族关系分析模型,让这些穿越时空的文化密码继续讲述不朽的文明故事。