泥土与火焰的交响,塑造了人类最早的文明印记。从新石器时代的彩陶到明清官窑的釉色奇迹,陶艺不仅是器物的制造技艺,更是中华文明物质与精神的立体档案。它承载着先民对自然的敬畏、对美的追求,记录着社会生产力的跃迁与审美意识的觉醒。正如考古学家在西安半坡遗址发现的舞蹈纹彩陶盆,以三组剪影式人物定格远古先民的生活图景,陶艺始终是历史长河中无声却生动的叙事者。

中国陶艺的历史可追溯至距今9000年前的新石器时代,仰韶文化的彩陶以黑红几何纹饰与动植物图腾,展现了原始社会对自然力量的崇拜与艺术萌芽。秦汉时期,秦始皇兵马俑的灰陶群像以写实主义手法突破礼器传统,将陶艺推向政治权力表达的巅峰;汉代低温铅釉陶器的发明,则开创了釉色工艺的新纪元,其玻璃质釉面与流动质感深刻影响了后世唐三彩的诞生。至宋代,五大名窑(钧、汝、官、哥、定)将陶瓷美学推向极致,钧窑的窑变釉色诠释道家“道法自然”,定窑白瓷的素雅体现儒家“文质彬彬”,形成了中国美学精神的物质化表达。

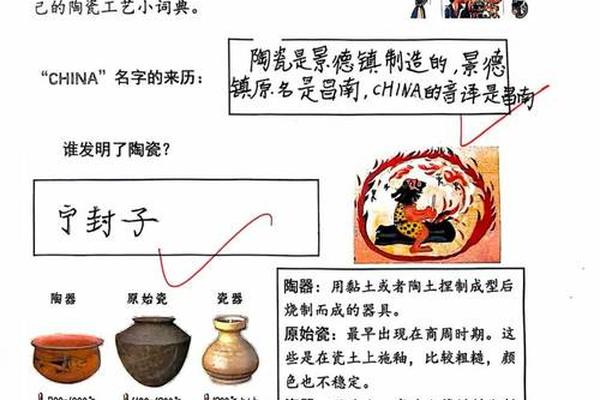

明清时期景德镇成为世界瓷都,青花瓷的钴蓝纹样在文化与汉地传统的交融中,构建起海上丝绸之路的视觉符号体系。这一阶段的釉上彩、斗彩等技术创新,不仅推动陶瓷成为全球化商品,更使中国在18世纪前长期保持世界尖端工艺的垄断地位。历史的每一次转折都在陶土上留下印记:元代青花的异域风情映射草原帝国的开放胸襟,民国时期陶瓷业的凋零则成为国运衰微的缩影。

二、匠心独运的工艺体系与技术突破

陶艺制作是物理与化学反应的精密舞蹈,其工艺流程包含72道传统工序。从高岭土的甄选到釉料的配比,从泥条盘筑到轮制成型,每个环节都凝结着匠人对材料特性的深刻理解。马家窑文化的蛋壳黑陶,器壁厚度仅0.5毫米,证明新石器时代已掌握快轮拉坯与渗碳技术,这种技艺至今仍是现代陶艺家的技术标杆。

装饰技法的演变折射出审美观念的嬗变。仰韶彩陶以矿物颜料直接绘于素胎,开创绘画与陶器结合的先河;宋代磁州窑在白釉层下施化妆土,通过剔刻形成黑白对比的视觉张力;元代釉里红以铜红釉呈现水墨晕染效果,将文人画意境引入陶瓷装饰。现代窑变技术的突破,如钧窑的“入窑一色,出窑万彩”,更是将不可控的烧成过程升华为天人合一的艺术哲学。

釉色革命始终是技术突破的核心战场。商周原始瓷的石灰釉、汉代铅釉、唐代三彩低温釉、宋代影青釉,直至明清郎窑红与豇豆红,每一次釉料配方的改良都是化学经验的累积。现代材料科学揭示,钧窑月白釉的乳浊效果源于釉中磷酸钙晶体的析出,这种微观结构的控制早在千年前已通过经验试错实现。当代陶艺家更将纳米技术引入釉料研发,创造出具有自清洁功能的智能陶瓷,使古老工艺与前沿科技产生对话。

三、东方美学的精神载体与文化象征

陶瓷器物承载着中国人特有的宇宙观与生命观。宋代梅瓶的修长器型暗合“天圆地方”的宇宙模型,其小口设计既符合酒液储存的物理需求,又隐喻“虚怀若谷”的君子品格。明代紫砂壶的“方非一式,圆不一相”,在几何形态中演绎道家阴阳相生的哲学,时大彬等制壶大家在器型设计中刻意保留手工痕迹,以此传递“拙朴”的美学追求。

纹样符号系统构成独特的文化密码。新石器时代鱼纹彩陶中的生殖崇拜,汉代画像砖上的车马出行图景,元青花中的缠枝莲纹,这些视觉元素既是时代风貌的切片,也是集体无意识的图像表达。清代广彩瓷的“满大人”纹样,更成为中西贸易中文化误读与再创造的典型案例。现代陶艺家徐瑞鸿的《汉风》系列,将甲骨文抽象化为釉下装饰,使古老文字在当代语境中获得新生。

在功能与审美的辩证中,陶艺完成从实用器到艺术品的升华。唐代邢窑“类银类雪”的白瓷茶具,将饮茶仪式提升为精神修炼;宋代建盏的兔毫纹与油滴斑,在斗茶实践中发展出完整的审美评价体系。这种实用与艺术的统一,在当代治愈系陶艺中得到延续:日本陶艺家安藤雅信设计的茶碗,通过不规则的器型与温润触感,在饮茶过程中创造疗愈体验。

四、传统工艺的现代转型与创新实践

新材料技术正在重构陶艺的创作边界。氧化锆增韧陶瓷的抗弯强度达1000MPa,使陶瓷家具成为可能;石墨烯导电釉料的开发,让陶瓷灯具兼具传统韵味与现代功能。3D打印技术的引入,使景德镇陶艺家能够制作传统拉坯难以实现的拓扑结构,如仿生蜂窝陶艺装置《巢》系列,既保留手工质感又展现数字美学。

设计理念的革新推动陶艺介入当代生活。荷兰设计师马塞尔·万德斯的“破碎”系列,将有缺陷的素烧陶片重组为装置艺术,将“不完美”转化为独特语言;中国青年陶艺家组合“泥社”开发的模块化茶具,通过标准化接口实现自由组合,回应现代生活的流动性与个性化需求。这些实践证明,传统工艺与工业设计的融合能产生跨时代的创造力。

国际双年展与学术研究搭建起对话平台。景德镇陶瓷大学近年发布的《全球陶瓷产业发展报告》显示,47%的当代陶艺作品采用跨文化符号,如美籍华裔艺术家李见深的《青花故事》系列,将波普艺术与元青花纹样并置,探讨文化身份的流动性。这种全球化语境下的在地化表达,为传统工艺的现代转型提供了方法论启示。

五、文化传承的教育路径与未来展望

院校教育体系承担着技艺传承的重任。景德镇陶瓷大学设立的古瓷修复专业,通过CT断层扫描与材料逆向工程,将传统经验转化为可量化的科学数据。台湾莺歌陶瓷博物馆的“小手拉大手”项目,让儿童在陶艺实践中理解釉色变化的化学原理,这种STEAM教育模式使古老技艺获得新的认知维度。

数字化传播突破地域限制。故宫博物院开发的《陶艺千年》VR项目,使用者可虚拟体验宋代龙窑的装烧过程;英国V&A博物馆的全球陶艺数据库,收录超过10万件高清陶瓷文物图像,为研究者提供跨文化的比较样本。这类数字平台的建设,使陶艺教育从作坊走向云端,形成开放的知识生态系统。

未来研究需关注三个维度:其一,建立陶艺技艺的基因库,运用人工智能分析历代釉料配方与烧成曲线;其二,发展生态陶瓷材料,如利用工业废渣制备新型坯料;其三,探索陶艺疗愈的神经机制,通过fMRI技术验证手作陶艺对焦虑情绪的调节作用。只有将传统智慧与现代科技深度耦合,才能让陶艺文化在数字文明时代焕发新生。

从史前先民捏塑的第一块陶土,到SpaceX火箭发动机的陶瓷隔热瓦,这门古老技艺始终在人类文明进程中扮演关键角色。陶艺文化的真正价值,不仅在于保存过往的辉煌,更在于其蕴含的创造性基因——那种将平凡泥土升华为永恒之美的转化能力。在技术加速迭代的今天,我们更需要从陶艺的千年实践中汲取智慧:尊重材料特性,平衡技艺与自然,在传统与创新间保持张力。或许正如日本民艺运动倡导者柳宗悦所言:“手工艺的本质,在于让造物重新获得人性的温度。”这温度,正是陶艺文化穿越时空的生命力所在。