在华夏文明的基因图谱中,"孝"始终是那条最醒目的文化染色体。从《诗经》中"哀哀父母,生我劬劳"的深情咏叹,到杜甫笔下"孝子侍庭闱,中夜起三叹"的动人描摹,慈孝文化如同长江黄河般奔涌在五千年的文明长河中。这些镌刻在竹简绢帛上的诗句,不仅是文学艺术的瑰宝,更是中华民族精神世界的导航仪,指引着代代中国人寻找生命的坐标。

历史传承:千年文脉中的孝道基因

殷商甲骨文中"孝"字初现,其形如子承老之状,暗合《礼记》"善事父母为孝"的深刻内涵。周代礼乐制度将孝道提升为治国之本,《尚书·康诰》"元恶大憝,矧惟不孝不友"的记载,将不孝列为十恶之首。这种规范在《诗经·小雅·蓼莪》中得到诗化呈现:"父兮生我,母兮鞠我。拊我畜我,长我育我",字字泣血般道出人子对父母的感恩。

汉代"举孝廉"制度的确立,使孝道完成了从家庭到国家治理的跨越。王褒《僮约》中"晨起洒扫,饮食节适"的训诫,班昭《女诫》"事舅姑如事父母"的规范,构建起完整的孝道体系。这种制度与文化的双重塑造,使得孝道如同基因编码般深植于民族记忆。

文学镜像:诗词世界里的孝子图谱

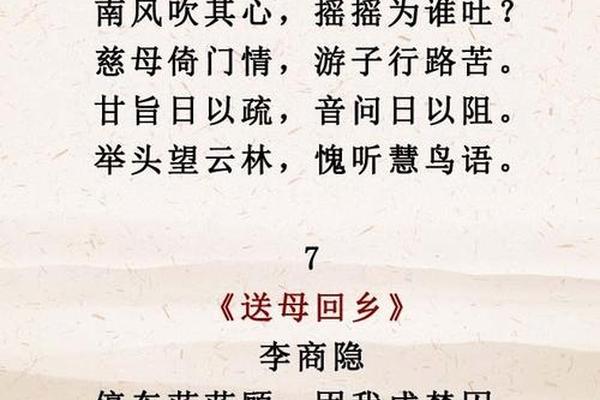

唐诗中的孝道书写呈现出璀璨的文学景观。孟郊"谁言寸草心,报得三春晖"的比喻,将母爱比作普照大地的阳光,开创了以自然意象诠释孝道的新范式。白居易《慈乌夜啼》中"声中如告诉,未尽反哺心"的乌鸟意象,暗合《本草纲目》"慈乌:此鸟初生,母哺六十日,长则反哺六十日"的生物特性,赋予孝道以自然法理的神圣性。

宋代文人将孝道哲学化推向新高度。苏轼《洗儿诗》"惟愿孩儿愚且鲁,无灾无难到公卿"的悖论式表达,实则暗含对传统孝道观的解构。陆游"王师北定中原日,家祭无忘告乃翁"的临终嘱托,将忠孝两全的命题推至新的历史维度。这些创作实践印证了朱熹"诗言志,歌永言"的文学观,彰显出诗词记录民族心灵史的特殊功能。

情感密码:孝道书写的生命温度

元代戏曲中的孝子形象开始突破符号的桎梏。高明《琵琶记》中赵五娘"糟糠自咽"的细节描写,将孝道具象化为具体可感的生活场景。关汉卿《窦娥冤》通过"三年孝期未尽"的戏剧冲突,揭示出礼法制度与人伦情感的深层矛盾。这些创作实践印证了王国维"戏曲者,谓以歌舞演故事也"的艺术本质,使孝道叙事获得更鲜活的生命力。

明清小说中的孝道书写呈现出世俗化转向。《红楼梦》中贾宝玉"晨昏定省"的程式化尽孝,与他对自由恋爱的执着追求形成鲜明对照,折射出封建体系的内在裂痕。蒲松龄《聊斋志异》通过狐鬼故事重构孝道,如《席方平》中"为父申冤,虽死不悔"的志怪叙事,赋予传统孝道以超现实的精神力量。

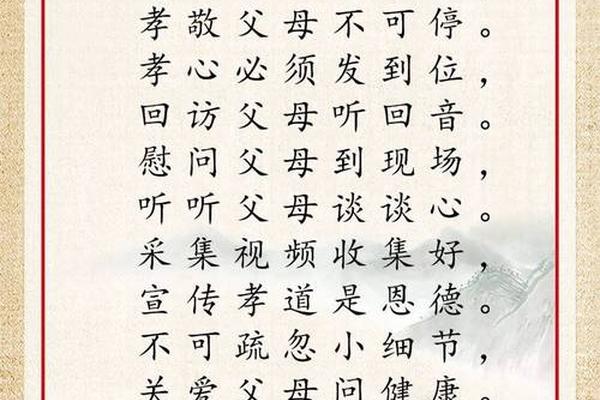

现代启示:传统孝道的当代表达

在老龄化社会加速到来的今天,传统慈孝诗词焕发出新的时代价值。北京师范大学民俗学教授萧放指出:"数字化时代更需要情感连接的仪式感,传统孝道仪式可以转化为视频问候、云端祭祀等新型表达。"上海交通大学进行的代际关系调研显示,85后青年更倾向于将"陪伴质量"而非"物质供给"作为尽孝标准,这与苏轼"粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华"的价值取向形成跨越千年的精神共鸣。

当代诗人余光中《乡愁》中"后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头"的现代诗语,与传统孝道诗词形成互文对话。这种创造性转化印证了费孝通"文化自觉"理论的现实意义,提示我们在守护文化根脉的需要构建适应现代生活的"新二十四孝"标准。

站在文明传承的维度回望,慈孝诗词不仅是文学遗产,更是民族精神的DNA样本。这些承载着千年智慧的诗句,就像黄庭坚笔下"桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯"的永恒意象,始终照亮着中国人的精神归途。在老龄化与数字化并行的新时代,如何让传统孝道焕发新生,既需要制度设计的智慧,更呼唤每个生命个体的自觉,这或许就是慈孝诗词留给当代最珍贵的启示。