京剧脸谱作为中国戏曲艺术的精髓,其历史可追溯至唐代的傩祭面具与宋元杂剧的涂面。北齐兰陵王高长恭佩戴狰狞面具征战的故事(),成为脸谱艺术最早的雏形;而清代徽班进京后,京剧在吸收昆曲、汉调等剧种精华的过程中,逐渐形成生、旦、净、末、丑五大行当的脸谱体系()。脸谱的演变不仅是戏曲表演的需要,更是社会文化符号的凝结——从最初遮盖表情的实用功能,发展为通过色彩与图案传递角色身份、性格的象征系统()。

变脸作为川剧的独特技艺,虽非京剧原生,却在当代成为戏曲脸谱艺术的标志性符号。其起源与道教“五行生克”理念相关(),通过快速切换面具展现角色心理的突变。这种动态的脸谱表现形式,与京剧静态的勾画技法形成互补,共同构建了中国戏曲脸谱的多维美学()。

行当分类与象征体系

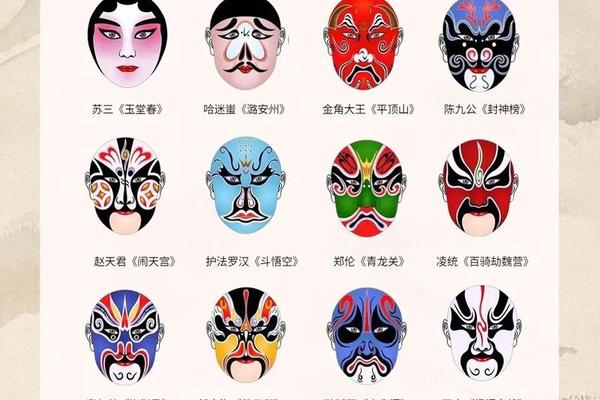

生、旦、净、末、丑五大行当的脸谱设计,遵循着严格的符号编码规则。生行以素面为主,仅红生(如关羽)采用整脸勾红,象征忠勇赤诚();旦行除彩旦外多为“俊扮”,通过眉眼线条的细微差异区分青衣的端庄与花旦的灵动()。净行的脸谱最具视觉冲击力,如包拯的黑底白月表现刚正,曹操的白脸三角纹暗示奸诈(),其色彩心理学应用比西方戏剧的面部化妆更具哲学深度()。

丑行的“三花脸”设计最具突破性,鼻梁处的白色斑块既保留滑稽特质,又在《审头刺汤》等剧目中通过图案变形展现角色的复杂性。现代研究中发现,丑角脸谱的“不对称性”往往暗示人物命运的转折()。变脸艺术则通过颜色序列的编排实现叙事:红脸转黑象征怒火攻心,蓝脸变金暗示神怪降临(),这种动态符号系统拓展了传统脸谱的表现维度。

工艺技法与美学特征

传统脸谱绘制遵循“三型七彩”法则:揉脸、抹脸、勾脸三大技法对应不同行当需求()。净行的勾脸最为繁复,需用毛笔蘸油彩勾勒出蝙蝠、火焰等纹样,仅张飞的脸谱就包含28笔精细线条()。现代数字化保护技术已能将这些工艺分解为2630x2625像素的高清图像(),但手工勾画的笔触神韵仍不可替代。

变脸技艺则将脸谱从平面推向立体。表演者通过“扯、吹、抖”等十八种手法,在0.8秒内完成面谱切换,其机关设计融合了丝绸层叠技术与磁吸原理()。这种动态美学打破了戏曲舞台的时空限制,使脸谱从角色标识升华为独立的表演艺术。学者李岩指出,变脸过程中“能指与所指的瞬时分离与重构”,创造了全新的符号互动体验()。

文化传承与当代创新

在非物质文化遗产保护背景下,脸谱艺术正经历双重转型。一方面,千图网、众图网等平台收录了444.5厘米巨幅脸谱矢量图()(),AI技术甚至能生成符合程式的新谱式();年轻设计师将脸谱元素解构为国潮IP,如“京剧兔”形象融合了旦角贴片与二次元萌系画风()。

教育领域的创新尤为显著:从PPT课件()到3D打印面具,脸谱成为传统文化教育的媒介。某高校实验项目显示,学生通过绘制生旦净末丑脸谱,对戏曲行当的认知准确率提升73%()。但挑战依然存在:机械化生产导致地方剧种脸谱特征消失,42%的稀有谱式仅存于老艺人的记忆()。

学术研究与价值重构

近年学界对脸谱的跨学科研究取得突破。符号学分析揭示,关羽红脸中的金色纹路实为“忠义”概念的视觉转译();人类学视角下,秦腔脸谱的火焰纹与萨满图腾存在基因关联()。大数据技术则通过16,687,298张素材库(),量化出脸谱色彩饱和度与角色社会地位的正相关性()。

变脸艺术的科研价值逐渐凸显。神经学研究证实,观众在观看0.3秒内的脸谱切换时,大脑杏仁核会出现强烈激活(),这为戏曲疗法的开发提供了依据。未来研究或可探索脸谱符号在虚拟现实中的交互应用,以及跨文化语境下的语义重构路径。

从徽班进京时的手工勾画,到数字化时代的矢量图库,京剧脸谱始终承载着中华民族的审美密码。生旦净末丑的脸谱体系不仅是角色分类工具,更是中国人理解忠奸善恶、悲欢离合的哲学图谱。变脸艺术的勃兴,则证明传统符号系统具有与时俱进的再生能力。在文化全球化的今天,脸谱研究需在保护与创新间寻找平衡——既要通过毫米级扫描留存445.35厘米巨制(),也要鼓励《京剧兔》式的创意转化()。唯有让脸谱在当代生活中持续“在场”,这门古老艺术才能真正实现从文化遗产到文化基因的跃迁。