《诗经》作为周代礼乐文明的集大成者,不仅是中国最早的诗歌总集,更是礼乐文化精神的审美载体。它以“天人合一”为核心理念,将自然法则、秩序与艺术表达熔铸为一,构建出礼乐文化的最高境界。周人通过“礼”规范外在行为,以“乐”调和内在心性,形成“大礼与天地同节,大乐与天地同和”的文明体系。这种境界既体现于庄严的祭祀典仪,又渗透于日常的实践,最终在《诗经》的吟咏中升华为华夏文明的永恒典范。

德音昭昭的君子人格

周代礼乐文化以“以德配天”为价值核心,将道德修养视为贯通天人的桥梁。《大雅·烝民》言“天生烝民,有物有则”,强调上天赋予万物德性法则,而君子的使命便是通过“小心翼翼”“顺帝之则”的修身实践,将天命转化为人间秩序。如《周颂·敬之》以“日监在兹”警示君王须时刻谨守天道,《大雅·皇矣》则通过文王“昭事上帝”的事迹,揭示“敬天保民”的政治。

这种君子人格在《诗经》中具象为“威仪抑抑,德音秩秩”的圣王形象。周公制礼作乐、文王修德安民的事迹被反复歌颂,其核心在于“柔嘉维则”的德行与“肃肃王命”的责任感。孔子评价《周南》《召南》为“周道之所以盛”的典范,正是因其展现了“温柔敦厚”的德性境界——既非纵情声色的沉溺,亦非刻板教条的束缚,而是“乐而不淫,哀而不伤”的中和之美。

诗教传统的浸润

《诗经》的礼乐精神通过“诗教”实现了社会的深度浸润。周人将诗歌纳入“冠婚丧祭”的礼仪体系,使其成为教化人心的文化工具。《小雅·鹿鸣》以“我有嘉宾,德音孔昭”展现宴饮礼仪中的道德互勉,《豳风·七月》则通过农事节令的吟咏,传递“勤则不匮”的民生观。这种教化并非单向训诫,而是以“厚人伦、美风俗”为目标,在《郑风·女曰鸡鸣》的夫妻对话、《小雅·蓼莪》的孝亲悲歌中,构建起父慈子孝、夫义妇顺的网络。

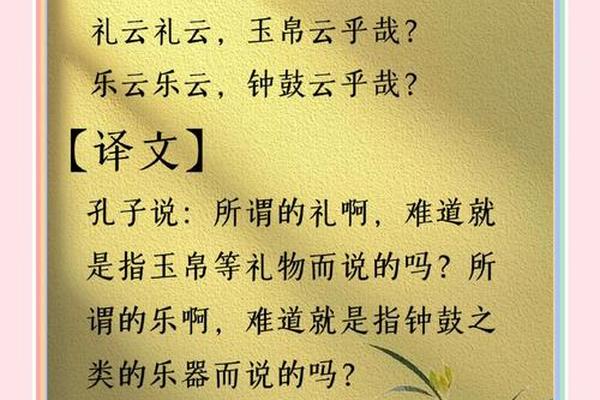

孔子“兴于诗,立于礼,成于乐”的论断,揭示出诗教的三重进阶:诗歌激发道德自觉,礼仪固化行为规范,音乐升华精神境界。钱穆指出,《诗经》中“好色而不淫,怨悱而不乱”的特质,正是“人类情思之自然中正”的体现,这种浸润使个体心性与社会秩序达到微妙平衡。

乐舞交融的政教功能

作为礼乐仪式的组成部分,《诗经》的乐舞表演具有深刻的政教意涵。《周颂》祭祀时“声歌与器乐密切配合”,通过“工歌、笙奏、间歌、合乐”四种形式,营造出“箫韶九成,凤凰来仪”的天地和谐图景。而《大雅》中的史诗性乐歌,如《生民》《公刘》,以“千耦其耘”的劳动场景和祖先创业的叙事,强化族群认同与国家意识。

在政治实践中,诸侯常以赋诗言志进行外交博弈。《小雅·采薇》的征戍之思、《大雅·江汉》的武功赞颂,成为“观风俗、知得失”的治理依据。程苏东研究发现,周代贵族在燕享、朝聘中大量引用《诗经》,使其超越文学范畴,成为“调节社会、泄导人情”的政治工具。这种“诗可以群”的功能,使礼乐文化从庙堂延伸至江湖,构建起“上下和合”的文明共同体。

余论:礼乐文明的现代启示

《诗经》所承载的礼乐文化,以其“天人合一”的哲学内核与“温柔敦厚”的美学品格,为当代文明提供重要启示。在道德重建层面,“以德配天”的君子人格启示我们,技术理性时代仍需守护心性的纯粹;在社会治理层面,“诗教”传统提示文化浸润比制度规训更具持久生命力。未来研究可进一步结合考古发现与跨学科方法,如清华大学藏战国竹简《耆夜》对宴饮礼制的记载,或可揭示《诗经》乐舞的原始形态。如何将“乐以和同”的精神转化为全球化时代的文明对话资源,亦是值得探索的方向。

《诗经》的礼乐文化,既是周人“耀德广远”的精神丰碑,更是中华文明“生生不息”的基因密码。它告诉我们,最高境界的文明形态,必然是道德、艺术与制度的浑然一体,是“天命之性”与“率性之道”的完美交响。