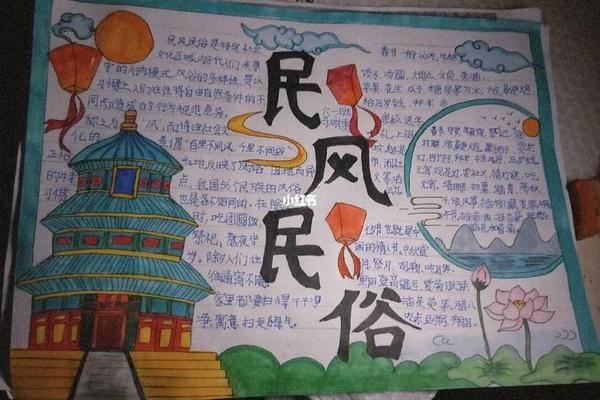

在浩瀚的中华文明长河中,民俗传统如同璀璨星辰般点缀着民族记忆的夜空。承载着岁时节庆、生活礼俗与艺术审美的民俗民风手抄报,正成为当代人触摸文化根脉的重要载体。这种以手工绘制的文化图景,不仅是对传统习俗的视觉化呈现,更是将口耳相传的民间智慧转化为可触碰的文化记忆,让千年文明在纸张与色彩的碰撞中焕发新生。

岁时节庆的文化编码

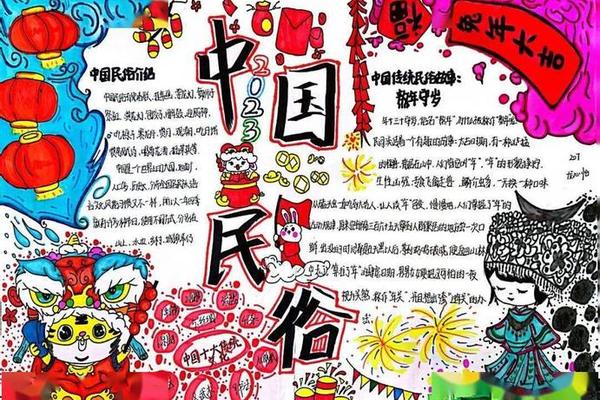

岁时节令作为民俗文化的时间坐标,在手抄报创作中呈现出独特的叙事逻辑。春节的祭灶扫尘仪式,既是辞旧迎新的物理空间净化,更隐喻着精神世界的秩序重建。如所述,从腊月二十三的"祭灶"到除夕夜的"守岁",每个时间节点都对应着特定的仪式符号:灶王画像中的三炷清香象征着天人沟通,春联的平仄对仗暗含阴阳调和,年夜饭的圆形摆盘折射出团圆哲学。这些符号系统通过手抄报的图文解构,让青少年在绘制门神甲胄纹样时,自然领悟到"神荼郁垒"背后驱邪纳福的文化密码。

清明时节的祭扫活动则展现出生命哲学的深层意蕴。记录的扫墓仪式中,湿润泥土与香烛青烟的交织,不仅是孝道传承的物质载体,更构建了"慎终追远"的精神场域。手抄报创作者通过绘制柳枝踏青、纸鸢升空等元素,将肃穆的祭祖仪式与盎然的生命活力巧妙融合,形成"死生如一"的哲学表达。这种时空交织的文化编码,使民俗手抄报成为动态的文化基因图谱。

生活礼俗的审美转化

日常生活中的民俗智慧在手抄报创作中完成艺术升华。提及的民间美术,将实用器具转化为审美对象:刺绣中的"百子千孙"纹样承载着生殖崇拜,陶器表面的回纹装饰暗含生生不息的宇宙观,这些元素经手抄报的平面化处理,形成具有现代设计感的视觉语言。创作者在重构传统纹样时,既保留"方胜纹"的对称美感,又融入几何抽象表现手法,实现传统符号的当代转译。

饮食文化的手工再现更具创新张力。如所述,年夜饭的"年年有鱼"造型,在手抄报中可解构为水墨鱼纹与立体折纸的跨媒介创作;腊八粥的五谷拼贴既能保持材料本真,又可通过色彩渐变形成视觉韵律。这种将味觉记忆转化为视觉符号的过程,使民俗手抄报成为可咀嚼的文化盛宴。

教育载体的功能演进

民俗手抄报在教育场域中展现出多维价值。记录的元宵节手抄报活动表明,学生在搜集灯谜典故时,自然习得诗词格律与历史知识;制作生肖剪纸的过程,则潜移默化地训练了空间思维能力。这种体验式学习模式,将文化传承从被动接受转化为主动建构,与强调的"培养文化自觉"理念形成呼应。

在民族团结教育方面,展示的多民族元素融合手抄报具有示范意义。藏式唐卡的金粉勾勒与苗银纹样的冷色调搭配,蒙古族云纹与江南水乡的黛瓦粉墙并置,这种视觉语言的对话打破地域界限,构建出"各美其美,美美与共"的文化共同体。教育工作者通过指导色彩搭配与构图平衡,将民族平等理念植入美学教育。

数字时代的创新实践

面对技术变革,民俗手抄报正在经历创造性转化。展示的电子手抄报模板,将AR技术融入龙舟竞渡场景,扫描图案即可呈现立体动画,这种虚实结合的方式吸引Z世代主动参与文化传播。但技术创新不应消解手工温度,如强调的,数字工具应服务于文化表达而非替代创作本质,扫描二维码呈现的皮影戏表演,仍需与手绘幕布形成内容呼应。

社群化创作模式开辟新路径。网络平台发起的"二十四节气手账接龙",集合全国创作者分时段完成节气主题页面,最终汇编成动态文化长卷。这种集体创作既保持个人风格,又形成文化共识,正如所示的家风主题手抄报,通过模块化设计实现传统价值的现代表达。

在全球化与本土化交织的当代语境中,民俗民风手抄报已超越简单的美术作业范畴,成为文化自觉培育的重要媒介。它既需要保持对仪式细节的考据严谨性,如对春节习俗的源流梳理,又要具备跨文化对话的创新能力。未来研究可深入探讨数字媒介对传统手工艺的赋能机制,以及民俗元素在社区营造中的空间转化,让这张文化名片在时代浪潮中持续焕发活力。当我们用丙烯颜料勾勒古老傩面时,不仅是在复刻文化符号,更是在为文明基因编写新的遗传密码。