饮食文化是人类在长期生存实践中形成的物质与精神双重属性的复合体,其内涵涵盖食材选择、烹饪技艺、饮食礼仪、社会交往等维度。中国饮食文化更因其"天人合一"的哲学思想与"医食同源"的养生理念,形成了独特的理论体系。从《礼记》"夫礼之初,始诸饮食"的记载可见,饮食在中国古代不仅是生存需求,更是礼制文明的起源。

在哲学层面,中国饮食文化深受阴阳五行学说影响,强调五味(酸、苦、甘、辛、咸)与五脏的对应关系,如《神农本草经》记载的"五谷为养,五果为助"理念。儒家则将饮食礼仪上升为社会规范,《周礼》中记载的宴饮座次、敬酒顺序等制度,至今仍在传统宴席中有所体现。这种将哲学思想融入日常饮食的现象,使中国饮食文化具有"寓教于食"的鲜明特征。

现代学者赵荣光提出的"饮食四维理论",将饮食文化解构为物质层(食材与技艺)、制度层(礼仪与规范)、精神层(审美与哲学)、传播层(交流与融合)四个维度,为研究提供了系统框架。哈佛大学人类学家张光直在《中国文化中的食物》中指出,中国古代饮食体系是"通过食物表达宇宙观"的典范,其研究开创了饮食人类学的新范式。

二、地域差异与风味流派的形成

中国饮食文化最显著的特征是其强烈的地域性。地理学家周鸿承研究发现,秦岭-淮河线划分的"南米北面"格局,源于南方水田适种水稻、北方旱地宜植小麦的生态适应性。这种差异不仅体现在主食结构,更延伸至烹饪技法——南方善用清蒸保留原味,北方偏好炖煮抵御严寒。

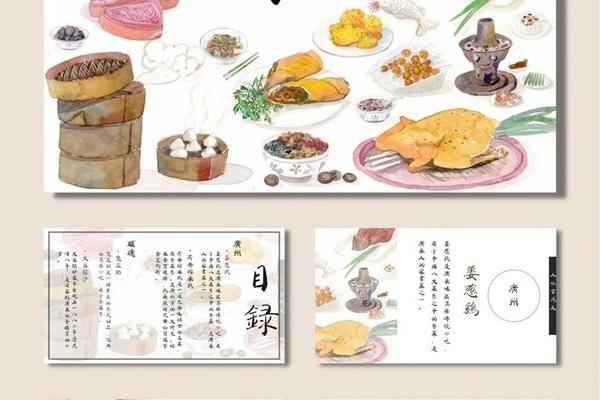

八大菜系的形成是地域文化孕育的巅峰成果。川菜的"百菜百味"源于盆地潮湿气候对辛辣祛湿的需求;鲁菜的"鲜咸酱香"映射着海洋资源与儒家礼制的交融;粤菜的"清鲜嫩滑"则体现了岭南湿热气候下的养生智慧。近年考古发现,河南安阳殷墟出土的青铜炊具证实,早在商代就已形成以"鼎"为核心的烹饪体系,成为中原饮食文化的物质见证。

这种地域性在当代呈现新的发展趋势。2023年《中国餐饮大数据报告》显示,预制菜技术使地方美食突破地理限制,如柳州螺蛳粉年产值突破150亿元,形成"地理标志产品+电商物流"的新模式。但学者也警示,标准化生产可能导致传统技艺流失,建议建立"非遗传承人+现代食品工程"的双轨保护机制。

三、社会功能与文化象征的嬗变

饮食文化始终承担着重要的社会整合功能。人类学家列维·斯特劳斯提出的"烹饪三角理论",在中国语境下表现为"家宴-社宴-国宴"的三重结构。春节团圆饭通过共享饺子强化家族认同,科举时代的"鹿鸣宴"则成为士人阶层身份建构的仪式。

在符号学层面,食物被赋予深刻的文化隐喻。粽子包裹的不仅是糯米,更是屈原投江的集体记忆;月饼的圆形制式暗合"月满人圆"的宇宙观;孔府宴席中的"带子上朝"等菜肴,直接映射着儒家秩序。这种象征性在当代衍生出新形态——星巴克月饼的流行,实质是传统文化符号与消费主义的嫁接。

饮食礼仪的演变折射社会结构的变迁。西周时期"列鼎而食"的等级制度,至宋代演变为"勾栏瓦舍"的市民饮食文化,现代自助餐的流行则体现了平等主义的渗透。但研究显示,商务宴请中仍存在隐性的权力编码,如主宾座次、敬酒顺序等细节仍在延续传统礼制的精神内核。

四、全球化背景下的文化碰撞与融合

丝绸之路开启了中外饮食交流的序幕,胡桃、胡椒等外来作物的传入,丰富了中国饮食的物质基础。明代《瀛涯胜览》记载,郑和下西洋带回的番薯、玉米,使中国人口在18世纪突破3亿。这种双向交流在当代呈现加速度态势:2024年美团数据显示,中国市场上东南亚菜系门店年增长率达27%,而海外中餐厅数量突破60万家。

文化传播中的"在地化"现象值得关注。麻婆豆腐在日本的甜味改良,左宗棠鸡在美国的油炸变形,实质是饮食文化为适应受体环境作出的调适。学者王斯提出"美食外交"概念,认为2017年G20杭州峰会呈现的24道江南菜肴,成功塑造了"精致中国"的国家形象。

但全球化也带来文化同质化危机。联合国教科文组织的《饮食文化遗产保护公约》将韩国泡菜、法国美食术列入名录,而中国尚未形成系统保护机制。建议建立"三维保护模型":通过数字化保存传统技艺(如3D打印厨具复原殷商炊具),立法保护老字号(如全聚德烤鸭技艺专利),教育传承(在高校设立饮食文化遗产专业)。

五、未来发展的多维路径探索

在健康饮食浪潮下,传统药膳理论焕发新生机。同仁堂推出的"四神汤"速食包,将茯苓、芡实等药材与现代食品工程结合,2024年销售额突破5亿元。但需警惕商业炒作对中医理论的曲解,建议建立"药膳标准化评价体系",由中医药管理局联合餐饮协会制定认证标准。

人工智能正在重塑饮食文化形态。阿里云开发的"AI厨师"系统,通过分析10万道传统菜谱数据,已能自主创新出符合营养学参数的融合菜品。但这种技术创新也引发争议——机器能否传承"锅气"这种难以量化的烹饪精髓?需要建立"人机协作"的新型传承模式。

可持续发展要求重构饮食。根据联合国粮农组织数据,中国餐饮业年食物浪费量约1800万吨。可借鉴宋代"四司六局"的宴席管理制度,结合区块链技术建立从农田到餐桌的溯源系统,同时复兴"食适可,勿过则"的传统饮食观。

从新石器时代的陶甑炊具到现代分子料理,饮食文化始终是人类文明的温度计。它既承载着民族集体的记忆密码,又不断吸收时代精神的养分。在文化自信建设的背景下,需要以更开放的姿态推动传统饮食文化的创造性转化:既要守护"慢火细炖"的文化根脉,也要拥抱"数字烹饪"的时代浪潮。未来的研究应着重于构建跨学科方法论,将饮食考古学、文化人类学、食品工程学等学科融合,在守护文化多样性的为人类可持续发展提供东方智慧。