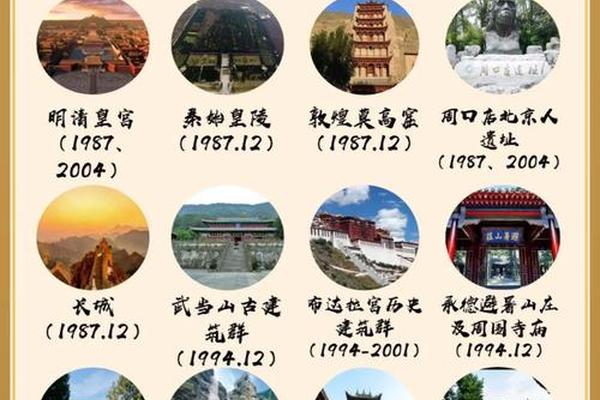

人类文明的演进史,是一部不断创造与传承的历史。那些历经岁月淘洗留存至今的历史文化遗产,既是过往文明的见证者,更是未来发展的启迪者。联合国教科文组织将其定义为"具有突出的普遍价值"的文化遗存,这个定义背后蕴含着超越时空的深层意蕴。从殷商甲骨文到敦煌莫高窟,从都江堰水利工程到泉州宋元商港,这些文化遗产构成了中华文明的基因图谱,在当代社会持续释放着独特的文化能量。

一、定义与范畴辨析

历史文化遗产的本质是人类活动的物质化存续,其概念界定经历了动态发展的过程。1933年《雅典宪章》首次确立"历史纪念物"保护理念,到1972年《保护世界文化和自然遗产公约》形成完整体系,国际社会逐步建立起"突出普遍价值"的评估标准。这种价值不仅体现在建筑艺术的卓越性,更在于其承载的文明对话、技术革新或文化传统。

物质与非物质文化遗产的二元划分,构成了当代保护体系的基石。故宫建筑群与昆曲艺术、福建土楼与二十四节气,这两类遗产形态互为表里,前者是文明成果的物化呈现,后者是文化基因的活态传承。正如费孝通所言:"器物是文化的容器,习俗是文化的血液",二者共同构成完整的文化生态系统。

在中国语境下,文化遗产保护具有独特的实践维度。从梁思成"整旧如旧"的修复理念,到王世仁提出的"历史信息层"理论,中国学者在借鉴国际经验的始终在探索符合东方哲学的保护路径。这种探索在丽江古城保护、大运河申遗等实践中得到生动体现,形成了文化遗产保护的"中国方案"。

二、核心特征剖析

历史真实性是文化遗产的根基所在。西安明城墙的城砖铭文、泉州开元寺的飞天斗拱,这些物质遗存承载着真实的历史信息。但真实性不等于原封不动,意大利学者切萨雷·布兰迪指出:"修复的本质是传承历史信息而非复制物质实体",这为现代修复提供了辩证思维。

文化延续性体现着遗产的生命力。苏州园林不仅是明清士大夫的造园艺术,更通过耦园夜游、留园曲会等活化利用,持续参与着当代文化生活。这种"传统的发明"(霍布斯鲍姆语)证明,文化遗产不是博物馆的陈列品,而是可以再创造的活态资源。

价值多元性决定了遗产的现代意义。平遥古城既是建筑史的研究样本,也是晋商文化的空间载体,更是区域经济发展的文旅资源。这种多维价值在福建土楼保护中得到充分彰显——世界遗产的身份既守护了传统聚落形态,也推动了乡村振兴进程。

三、当代价值重构

在文化认同建构层面,文化遗产发挥着"时空胶水"的作用。良渚古城遗址的考古发现,将中华文明史向前推进了1000年,这种历史纵深为民族认同提供了实物确证。故宫博物院通过数字技术让文物"活起来",创造了传统文化与现代审美的对话空间。

就社会发展推动而言,文化遗产成为区域振兴的新动能。景德镇陶溪川文创园的兴起,让千年瓷都焕发新生;"丝绸之路:长安-天山廊道路网"申遗成功,带动了整个西北地区的文旅产业升级。这些案例证明,文化遗产保护与经济社会发展可以实现良性互动。

文明互鉴维度上,文化遗产是跨文化对话的天然桥梁。大运河文化带建设不仅梳理了南北文化脉络,更通过运河城市联盟促进了国际交流。泉州宋元商港遗址作为海上丝绸之路起点,正在成为"一带一路"人文交流的重要节点,印证着"各美其美,美美与共"的文明观。

站在文明传承与创新的历史坐标上,历史文化遗产保护已超越简单的物质存续,演变为文化基因的现代性转换。这种转换既需要科技手段的介入,更需要人文精神的灌注。未来研究应更多关注数字化保护中的问题、社区参与机制创新、文化空间再生产等前沿领域。当我们以敬畏之心守护文明印记,用创新思维激活传统基因,历史文化遗产必将持续照亮人类文明的前行之路。