刺绣艺术根植于华夏文明的沃土,可追溯至新石器时代的织物残片。浙江吴兴钱山漾遗址出土的4700年前的丝织品,印证了刺绣技艺与丝绸文明相伴相生的渊源。商周时期,《诗经》中"萋兮斐兮,成是贝锦"的记载,揭示了刺绣与织锦的早期结合。至汉代,马王堆汉墓出土的"长寿绣"采用锁针技法,纹样繁复如卷云流动,彰显了皇家刺绣的工艺高度。

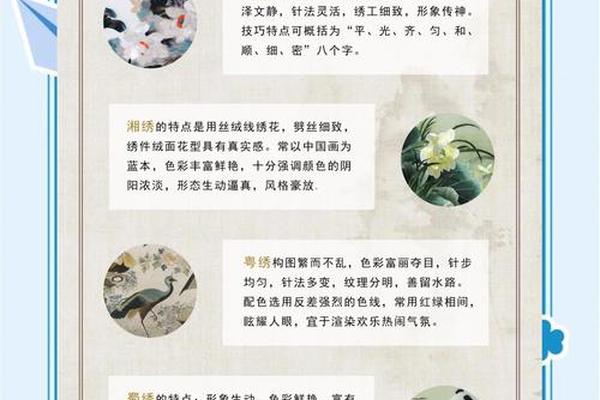

明清时期形成的四大名绣格局,映射出地域文化的多样性。蜀绣以"绣画合一"闻名,其双面异色技法可呈现水墨画的层次感;苏绣以劈丝细如发丝的技艺著称,《列国志》绣卷证实其早在三国时期就具备地图测绘功能;湘绣独创鬅毛针法,绣制猛兽毛发栩栩如生;粤绣则善用金线盘绕,呈现富丽堂皇的视觉效果。少数民族刺绣更形成独特体系,如黎族双面绣突破正反色彩界限,苗绣将神话叙事融入几何纹样,展现出中华民族多元共生的文化生态。

二、针尖上的美学体系

刺绣技艺构建起庞大的技法谱系,仅苏绣就包含43种基础针法。直针如书法运笔般刚劲,适宜勾勒轮廓;套针通过丝线叠加形成渐变效果,可表现花瓣的微妙色泽;乱针绣突破传统程式,以交叉线条营造油画质感。故宫藏清代龙袍采用"三蓝绣"技艺,通过上百种蓝色丝线的交替使用,在龙纹上形成光影流转的视觉效果,这种色彩管理技术至今难以被机器替代。

纹样系统承载着深厚的文化密码。汉代刺绣中的云气纹暗合升仙思想,唐代联珠纹见证丝路文化交流,明清补子纹样则构建起森严的等级符号。湖南隆回花瑶挑花将生殖崇拜转化为"蛇形求子"图案,广东乳源瑶绣用八角纹记录迁徙路线,这些活态传承的纹样成为民族记忆的视觉档案。

三、传承困境与突围路径

工业化浪潮冲击下,全国约60%的传统绣庄面临转型困境。苏州镇湖刺绣研究所的调研显示,35岁以下绣娘占比不足12%,掌握劈丝技艺者多已年过五旬。机器刺绣的批量化生产导致市场价值扭曲,手工刺绣精品与机绣品的价差可达百倍,这种价格倒挂严重挫伤传承积极性。

创新实践中,汪金凤工作室探索出"非遗+高校"模式,将瑶族纹样解构为模块化设计元素,开发出符合现代审美的箱包配饰,年销售额突破300万元。苏州姚建萍团队运用3D扫描技术建立针法数据库,通过虚拟现实技术还原古代刺绣工艺流程,使传统技艺实现数字化传承。淘宝非遗店铺数据显示,融入星座、动漫元素的刺绣产品复购率较传统样式提升47%。

四、国际传播中的文化对话

2017年G20峰会上,苏绣作品《合礼》以0.01毫米超细丝线绣制二十国国花,单幅作品累计绣制达260万针,这种极致工艺成为讲述中国故事的文化载体。2024年"非遗版"春节的全球巡展中,湘绣双面屏风《百鸟朝凤》运用16种针法表现羽毛质感,在巴黎吉美博物馆引发观展热潮。

在联合申遗的战略框架下,苏州牵头建立的"中国刺绣数字博物馆"已收录39个绣种的8000余件数字藏品,通过区块链技术实现版权确权。姚建萍代表提出的《中国刺绣申遗建议书》强调构建"1+4+N"保护体系,即以国家非遗保护中心为枢纽,四大名绣为支柱,少数民族刺绣为特色,这种系统性保护策略为传统工艺振兴提供新范式。

五、与展望

刺绣技艺的传承史,本质是中华文明精神图谱的编织过程。从马王堆汉墓的锁绣云纹,到当代元宇宙中的数字绣品,这项技艺始终在传统与现代的张力中寻求平衡。建议未来研究可着重三个方向:建立跨区域的刺绣基因库,运用人工智能解析纹样文化语义;完善生产性保护制度,设立刺绣技艺创新基金;构建国际认证体系,推动中国刺绣标准成为世界手工艺评价基准。唯有让针尖上的文明持续流动,方能真正实现"见人见物见生活"的非遗保护理念。