中国是茶的故乡,也是茶文化的发源地。这片土地上,一片绿叶承载着五千年的文明密码,从神农尝百草的远古传说,到陆羽《茶经》的千年绝响,从宫廷雅集的青瓷茶盏,到市井茶馆的烟火氤氲,茶文化早已超越单纯的饮品范畴,成为融入中国人血脉的精神图腾。2022年“中国传统制茶技艺及其相关习俗”入选联合国非遗名录,不仅印证了茶文化的世界性价值,更揭示着这一古老文明在当代的生命力。在这杯茶汤里,沉淀着天人合一的东方智慧,流淌着和而不同的文明对话,更孕育着民族复兴的文化基因。

历史溯源:千年文明的活态传承

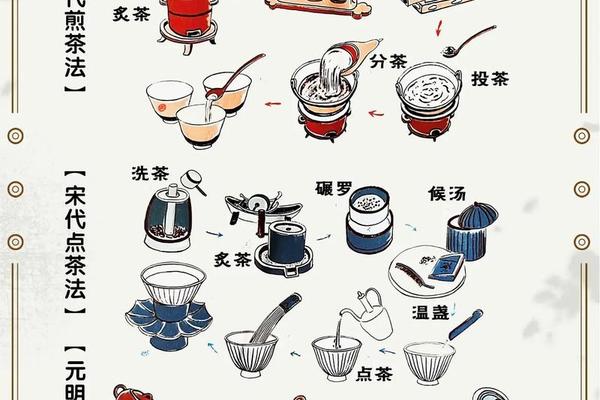

在陕西汉阳陵出土的2100年前茶叶遗存,将中国饮茶史定格在西汉初期,而浙江田螺山遗址发现的6000年前人工种植茶树根,则改写着人类驯化茶树的编年史。这些考古发现与《神农本草经》《僮约》等文献互为印证,构建起茶文化起源于中国的完整证据链。唐代陆羽著《茶经》,首次系统阐释煎茶技艺与茶道精神,标志着茶文化从生活习俗升华为文化体系。宋人将点茶艺术推向极致,创造出“茶百戏”等视觉奇观,明清时期散茶冲泡法的普及则让茶文化真正走入寻常百姓家。这条从药用、食用到品饮的演变轨迹,恰如茶汤中舒展的叶片,见证着中华文明对自然馈赠的创造性转化。

茶马古道的驼铃声声,海上丝绸之路的碧波帆影,勾勒出茶文化传播的世界图景。日本茶道源于唐代径山茶宴,英国下午茶文化始自福建正山小种的远渡重洋,丝绸之路上“以茶易马”的贸易往来,更催生出横跨欧亚的文明对话。这些文化基因的全球迁徙,正如法国汉学家谢和耐所言:“茶改变了中国社会的面貌,也重塑了世界的味觉版图”。

哲学内核:一杯茶中的天地境界

在杭州龙井茶园,茶农至今遵循“三不采”古训:雨天不采、露水未干不采、茶芽不合标准不采。这种对自然节律的敬畏,正是“天人合一”哲学观的生动写照。儒家将茶道视为修身之径,朱熹以茶喻理阐述“格物致知”;道家在茶中体悟“道法自然”,皎然禅师写下“一饮涤昏寐,情思爽朗满天地”的禅茶诗境。这种儒释道思想的交融,使中国茶文化呈现出“和而不同”的精神特质。

茶席间的礼仪规范,蕴含着深刻的社会。潮州工夫茶“关公巡城”“韩信点兵”的斟茶手法,既是技艺展示,更是主客尊卑的秩序表达;闽南“茶米”方言将茶与粮食并称,折射出“以茶为天”的生存智慧。明代文震亨在《长物志》中记载的茶寮陈设,通过空间营造实现“物我两忘”的精神超越,这种物质与精神的辩证统一,构成茶文化最独特的哲学品格。

艺术表达:多维度的美学创造

宋代建窑兔毫盏的窑变流光,明代时大彬紫砂壶的朴拙气韵,清代珐琅彩盖碗的皇家气象,这些茶具的演变史堪称一部浓缩的中国工艺美术史。唐代法门寺地宫出土的鎏金茶具,其形制与《茶经》记载完全吻合,证明茶器早已超越实用范畴,成为文化认同的物质载体。当代宜兴紫砂大师将书法、篆刻融入壶艺创作,使每把茶壶都成为独一无二的艺术孤品。

从卢仝《七碗茶歌》到苏轼《汲江煎茶》,从赵佶《文会图》到唐寅《事茗图》,茶文化滋养的艺术创作构成东方美学的独特范式。元代画家倪瓒“洗砚试新茶”的生活美学,清代郑板桥“墨兰数枝宣德纸,苦茗一杯成化窑”的文人雅趣,将茶与书画艺术熔铸成完整的美学体系。这种艺术表达在当代依然焕发生机,2022年北京冬奥会开幕式上的“二十四节气倒计时”,立春篇章正是以绿茶舒展的动态影像,向世界展示中国文化的视觉诗学。

当代价值:非遗保护的创新实践

在云南景迈山古茶林,布朗族延续着“茶祖节”祭祀传统,村民相信茶树上栖息着祖先的灵魂。这种“万物有灵”的生态智慧,与现代农业的可持续发展理念不谋而合。勐海茶厂将大数据技术引入普洱茶发酵工艺,通过控制温湿度微生物群实现传统技艺的科学化传承,开创了非遗活态保护的新路径。这些创新实践证明,古老茶文化完全可以在现代语境中完成创造性转化。

茶文化的国际传播正呈现出新态势。英国茶文化学者简·佩蒂格鲁发现,中国年轻茶人创造的“新中式茶饮”,将凤凰单丛与氮气冷萃结合,在伦敦掀起东方茶饮时尚。故宫博物院推出的“千里江山茶具套装”,用现代设计语言重新诠释宋代美学,成为文化交流的爆款IP。这些案例启示我们,茶文化走出去不能止步于技艺展示,更需要构建契合当代审美的表达体系。

未来展望:文明互鉴的东方密码

站在新的历史方位,茶文化的传承发展面临双重使命。学术层面需要建立跨学科研究范式,如浙江大学团队通过分子考古学追溯茶树传播路径,为茶文化研究提供科技支撑。产业层面亟待构建价值生态链,福建安溪将茶庄园经济与文化旅游结合,创造出“每亩茶园综合收益超10万元”的乡村振兴模式。这些探索为传统文化资源的现代转化提供了宝贵经验。

在文明对话维度,茶文化蕴含着解决现代性困境的东方智慧。剑桥大学社会人类学家艾伦·麦克法兰指出:“中国茶道中的人与自然和谐理念,为生态危机提供了文化解决方案”。日内瓦国际茶文化论坛将“茶道精神与人类命运共同体”设为常设议题,这意味着中国茶文化正从生活方式升华为全球治理的哲学资源。这种转变提示我们,茶文化的当代价值不仅在于技艺传承,更在于为人类文明提供新的价值参照。

这片穿越数千年的东方树叶,始终保持着与时代的对话能力。从长安城里的胡商茶肆,到迪拜塔中的工夫茶席,从《茶经》竹简上的墨迹,到元宇宙里的数字茶空间,中国茶文化用包容开放的姿态,持续书写着文明交融的新篇章。当我们捧起这杯穿越时空的茶汤,品味的不仅是草木精华,更是中华民族对“和合共生”文明理想的永恒追寻。这份文化遗产的当代激活,需要我们在坚守文化根脉的以更具创造力的姿态,让古老智慧在新时代绽放异彩。